ホーム > まちづくり・都市計画 > まちづくり・景観 > 各地区のまちづくり > 柳原地区のまちづくり

ここから本文です。

公開日:2021年12月22日 更新日:2025年12月5日

柳原地区のまちづくり

地区概要

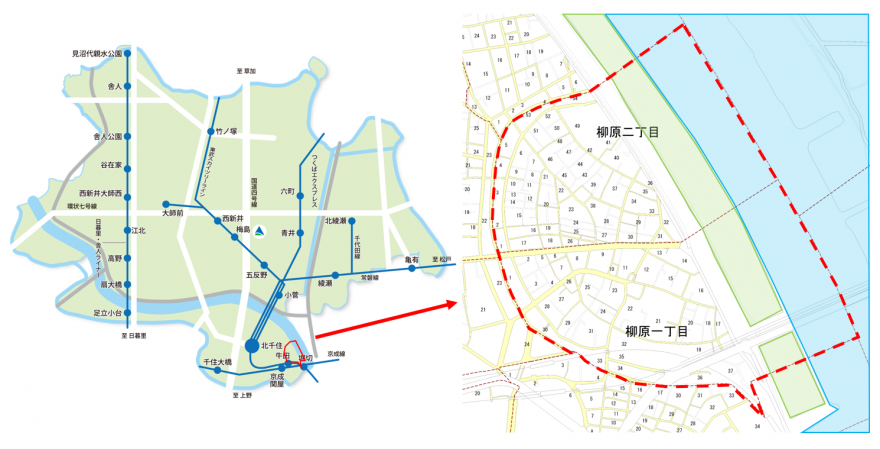

柳原地区は北千住駅から東に約0.5kmに位置し、南西には牛田駅(東武スカイツリーライン)と京成関屋駅(京成本線)に近接し、東側は荒川に接する区域です。

複数の駅が徒歩圏内と利便性が高く、商店街などの古くからの良好なコミュニティが形成されています。また、足立区が実施した住民アンケート調査では8割以上の方が暮らしやすいと感じており、これからも住み続けたいと考えている方が多くいることが分かりました。

一方、耐火・耐震性能の低い木造住宅が密集し、狭い道路が多く存在するといった防災上の課題も抱えており、東京都都市整備局が実施した地震に関する地域危険度測定調査第9回(外部サイトへリンク)において、柳原地区は総合危険度ランクがもっとも危険とされるランク5となっています。

柳原地区まちづくり協議会

令和6年2月に「柳原地区まちづくり協議会」を発足しました。地域の方々と足立区とが協創して「柳原らしさを活かした、誰もが安心して生活できるまち」の実現に向け、当地区のまちづくりに取り組みます。

|

日付 |

内容 |

資料 | |

|---|---|---|---|

| 第1回 |

令和6年2月29日 |

・協議会について ・防災まちづくり計画(案)説明会報告 ・防災街区整備地区計画(素案)説明会報告 |

|

| 第2回 | 令和6年7月30日 |

・協議会について ・建替え相談会の報告について ・都市計画手続きについて ・防災街区整備地区計画の用途制限ルールについて |

|

| 第3回 | 令和6年10月25日 |

・協議会員について ・9月の協議会員アンケートについて ・第2号まちづくりニュースについて |

|

| 第4回 | 令和7年1月30日 |

・12月の説明会の報告 ・「柳原らしさ」について意見交換 ・協議会の部会活動について |

|

| 第5回 | 令和7年2月20日 |

・協議会役員の選任について ・千住大川端地区まちづくりについての意見交換 ・「柳原らしさ」・部会活動についての意見交換 ・まちづくりニュース第3号案について |

|

| 第6回 | 令和7年8月4日 |

・協議会員について ・防災街区整備地区計画の決定について ・密集事業の開始について ・柳原千草園の防災設備について ・まちづくりニュース第4号案について ・部会活動について |

|

| 第7回 | 令和7年11月14日 |

・協議会員について ・防災街区整備地区計画の届出状況 ・密集事業の進捗状況 ・柳原千草園の基本設計の進捗状況 ・前回のご意見を踏まえた情報提供 ・部会活動について |

柳原一・二丁目地区 防災街区整備地区計画(原案)説明会

令和6年12月3日(火曜日)、12月7日(土曜日)に柳原一・二丁目地区防災街区整備地区計画(原案)説明会を開催しました。説明会では、柳原一・二丁目地区内で建築物の建替え等を行う際に新たに適用されることとなるルール等について説明を行いました。

説明会の資料は下記をご覧ください

柳原地区防災まちづくり計画

柳原防災まちづくり勉強会や意見交換会などを重ね、令和5年12月及び令和6年1月の柳原地区防災まちづくり計画(案)説明会を経て、下記「柳原地区防災まちづくり計画」を策定しました。

防災まちづくりかわら版(令和2年から5年)

まちづくりニュース(令和6年から)

柳原地区のこれまでの取り組み

「柳原地区のこれまでの取り組み」(内部サイトへリンク)

各種助成制度について

まちづくりに関する主な助成制度を紹介します。

各助成制度の詳細については各担当部署へお問い合わせください。助成制度の名称をクリックすると各ページへ移動します。

| 助成制度 | 概要 | 助成額の上限 | 担当部署 |

|---|---|---|---|

|

昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された木造住宅・建築物を対象に耐震診断の費用を助成します。 ※事前申請が必要になります。また、その他助成条件があり、非木造の助成も行っています。 |

条件によって異なります |

建築防災課 耐震化推進係 |

|

|

区の耐震診断助成を受け「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物の耐震改修工事費の一部を助成します。 ※事前申請が必要になります。また、その他助成条件があり、非木造の助成も行っています。 |

条件によって異なります |

建築防災課 耐震化推進係 |

|

|

区の耐震診断助成を受け「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物の解体工事費の一部を助成します。 ※事前申請が必要になります。また、その他助成条件があり、非木造の助成も行っています。 |

条件によって異なります |

建築防災課 耐震化推進係 |

|

| 一定の要件を満たす老朽建築物を解体する場合、解体費の一部を助成や各種相談内容に応じて専門家を派遣します。 | 最大280万円 |

建築防災課 不燃化推進係 |

|

|

設定値以上の地震時に自動で電気の供給を遮断する「感震ブレーカー」を設置する費用の一部を助成します。 ※事前申請が必要になります。 |

一般世帯:最大5万円 特例世帯:最大8万円 |

建築防災課 耐震化推進第一・第二係 |

|

|

転倒防止器具等の取付工事、または、窓ガラス等への飛散防止フィルム取付工事にかかる費用の一部を助成します。 ※事前申請が必要になります。令和5年4月より3年間限定で助成額が拡充となりました。 |

上限10万円 |

建築防災課 耐震化推進係 |

|

| 公開性の高い民地の活用による都市景観の整備や歩道・広場の改修整備にかかる費用を助成します。 |

歩道:1平方メートルあたり1万円 広場:面積あたりの限度額なし (歩道と広場合わせて上限300万円) |

まちづくり課 管理調整係 |

|

| 行き止まり道路等で、災害時に通行できる避難路を整備する場合、整備にかかる費用を助成します。 | 上限30万円 |

開発指導課 建築許可係 |

|

|

助成を受けるためには事前に無料のアドバイザーの診断が必要です。アドバイザー派遣で危険と診断された塀の高さを低くするカット工事や除却工事の費用を助成します。令和5年4月より3年間限定で助成額が拡充となりました。 |

1mあたり2万円(上限100万円) |

建築防災課 耐震化推進係 |

|

|

道路に面した場所に生け垣や植え込みによる緑化を行う場合、又は、建物の屋上・壁面へ緑化工事を行う場合に、工事費の一部を助成します。緑化工事着手2週間前までに申請が必要です。 |

緑化の種類によって異なります |

パークイノベーション推進課 緑化推進係 |

|

|

町会・自治会を対象に、防災倉庫を設置する費用の一部を助成します。 |

一棟あたり 上限40万円 |

地域調整課 地域調整係 |

防災関連情報収集ツール

足立区では防災関連情報を様々なツールで提供しています。

- 足立区ホームページ

- A-メール

- 足立区LINE公式アカウント

- 足立区公式X(旧Twitter)・Facebook

- 足立区防災ナビ

- あだち安心電話

- 防災行政無線

- ハザードマップ

- あだち防災マップ&ガイド

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

Eメール:kenchiku-bousai@city.adachi.tokyo.jp

このページに知りたい情報がない場合は