ここから本文です。

公開日:2019年5月1日 更新日:2025年4月1日

令和7年度の国民健康保険料

よくある質問Q&Aはこちら

一世帯あたりの保険料の決め方

| 区分 |

所得割額 |

均等割額 | 年間保険料 | |||

|

加入者全員の令和7年度 保険料算定基礎額 ×0.0771(7.71%) |

+ |

加入者数×47,300円 |

= |

医療分保険料 (年間限度額66万円) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

後期高齢者 支援金分 |

加入者全員の令和7年度 保険料算定基礎額 ×0.0269(2.69%) |

+ |

加入者数×16,800円 |

= |

支援金分保険料 (年間限度額26万円) |

|

| 介護分 |

40歳から64歳の加入者の令和7年度 保険料算定基礎額の世帯合計額 ×0.0225(2.25%) |

+ |

40歳から64歳の 加入者数×16,600円 |

= |

介護分保険料 (年間限度額17万円) |

医療(基礎)分

加入者全員が負担します。主に医療給付費に係る保険料です。

後期高齢者支援金分

75歳未満の保険加入者全員が負担します。

平成20年3月以前に基礎保険料から拠出金として支出していたものを別途算定するようになったもので、75歳以上の方の医療給付費を一部負担するものです。

介護分

40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者(介護保険第2号被保険者)が負担します。

年度の途中で65歳になる方は、あらかじめ誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)までの介護保険料だけを計算し、10回に分けた金額でお知らせします。

(※)65歳以上の方の介護保険料については、介護保険の保険料をご覧ください。

均等割額

所得や年齢に関係なく、加⼊者全員に納めていただくものです。

所得割額

保険料算定基礎額に応じて算定し、納めていただくものです。

保険料算定基礎額

前年の収入-必要経費等=所得

所得-43万円(住民税基礎控除)=保険料算定基礎額

他の市区町村から転入してきたとき

- 転入元の市区町村(1月1日付の住民登録地)に所得情報を照会して、保険料を計算します。

- 所得情報の回答が保険料の計算に間に合わなかった場合は、先に均等割額のみの保険料をお知らせします。

- 所得情報の回答がありましたら、保険料を再計算し、改めて保険料をお知らせします。

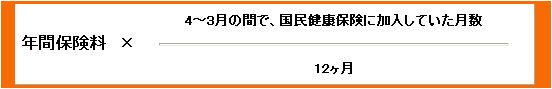

年度の途中で加入・喪失した場合の計算方法

月の途中で加入した時はその月から、喪失したときは前月までが加入期間です。

(※)詳しくは、国民健康保険資格喪失後の保険料について(PDF:77KB)をご覧ください。

加入手続きについて

- 国民健康保険は、勤務先の健康保険をやめたときや、転入したときに加入します。

- 加入の手続きは、原則14日以内に行う必要があります。

- 手続きが遅れた場合、最初の請求時に、資格ができた月からの保険料が一括請求されます(最大2年度分)。

- 手続きが遅れた場合、原則として、さかのぼって医療の給付を受けることはできません。

(※)詳しくは、国民健康保険に関する手続き(加入するとき・やめるときなど)をご覧ください。

国民健康保険料の上場株式等の譲渡所得及び配当所得の取扱い

以下については、確定申告の必要がありません。

原則として、総所得金額等から除外されますので、保険料の所得割の算定上でも除外されます。

- 上場株式等の譲渡益(特定口座で源泉徴収ありを選択している場合)

- 上場株式等の配当

(※)確定申告をする場合は、総所得金額等から除外されず、保険料の所得割の算定上も除外されません。

(※)総所得金額等に合算される額は、損益通算及び繰越控除の適用後の金額です。

(※)損益通算後、譲渡益が残る場合のみ、保険料に影響します。

(※)令和6年度から(令和5年分以降の所得)住民税の課税方式と一致させることになりました。詳しくは、令和6年度から適用される主な税制改正等についてをご覧ください。

(※)確定申告をして税金の還付がある場合でも、その還付額を上回る国民健康保険料がかかることがあります。

関連情報

こちらの記事も読まれています

よくある質問

保険料はいつからかかるか。

月末日時点で国民健康保険に加入していれば、その月から保険料が発生します。

例えば、6月15日に国民健康保険を抜けた場合、4月と5月の保険料をお支払いいただきます。

保険料が昨年度より高くなっている。

前年の所得に基づき算定している「所得割」があります。

昨年の収入が一昨年よりも多い場合は、保険料が高くなります。

前年の収入がないのに保険料の納付書が届いた。

所得に関わらず、全ての方にご負担いただく「均等割」があります。

前年に収入がない場合でも、均等割分の保険料をお支払いいただきます。

国民健康保険を抜けたのに保険料の納付書が届いた。

12カ月分を6月から翌3月までの10回で請求している関係で、抜けた月以降に残額の納付書が届く場合があります。

新年度の保険料率が知りたい。

新年度の保険料率は、例年4月1日以降にホームページでお知らせします。

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は