ホーム > 文化・スポーツ > 足立区立図書館トップページ > こどもぺーじ > 【としょかん】テーマでしらべる

ここから本文です。

公開日:2019年6月1日 更新日:2025年1月1日

【としょかん】テーマでしらべる

としょかんには、たくさんの本があります。

そのとしょかんにある本をつかって、しらべてみよう!

今年の干支(えと)は、ヘビです。ヘビはおく病な生き物で、草むらにかくれたりしていますが、毒(どく)を持つヘビがいたり、舌(した)をちろちろ出す姿(すがた)から、「ヘビは、こわい。」という人もいると思います。一方で、ヘビは昔から、お金の神様として神社にまつられたり、ヘビのゆめを見ると縁起(えんぎ)がいいとされてきました。ふしぎなヘビについて調べてみました。

世界中にヘビはいる

ヘビは、小さなものは12センチくらいから、大きくなると11メートルくらいになるものまでいます。世界で3700種(しゅ)。そのうち毒のあるヘビは、4分の1くらいです。水中でくらすヘビもいます。日本では、陸(りく)に30種、海に10種ほどいると言われています。

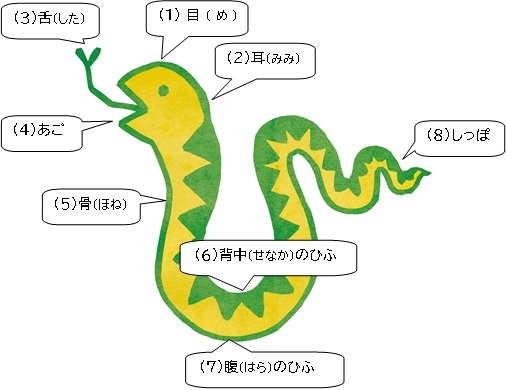

ヘビのからだを見てみよう

(1)目(め) 目は、1まいのすきとおったうろこでおおわれています。とじることはできないので、まばたきをしません。視力(しりょく)は弱く、光を感じるくらいです。

(2)耳(みみ) ほとんど聞こえません。こまくや耳のあなはありません。ひくい音は聞くことができますが、高い音は聞こえません。

(3)舌(した) 視力は弱く、耳も聞こえないヘビは、舌を出したり入れたりして、えものが出すにおいを集め、口の中に送りこみ、上あごにある器官(きかん)で感じ取ります。

(4)あご 上あごの骨(ほね)は、固定(こてい)しておらず、ゆるくつながっています。下あごは、左右が先のほうではなれているので、べつべつに動かせます。上下だけでなく、前後左右にも広げることができます。このように、上下のあごの骨を大きく広げることができることから、からだの太さよりも大きいたまごなどを飲むことができます。ちなみに、たまごのカラは、後ではき出します。

(5)骨(ほね) せ骨とろっ骨(こつ)、関節(かんせつ)がたくさんあるため、くねくねとからだを曲げられます。ろっ骨は、自由にひらいたりとじたりすることができます。

(6)背中(せなか)のひふ 背中のうろこは、魚のように1まい1まいではなく、つながっていて、ゴムマリのようにのびちぢみします。丸のみしたものを、からだの中で移動(いどう)させることができます。

(7)腹(はら)のひふ 腹のうろこは、腹板(ふくばん)とよばれています。はばが広く、角ばっていて、一列にならんでいます。腹板は筋肉(きんにく)でろっ骨とつながっていて、ブルドーザーのキャタピラのように前に進むことができますが、後ろには進めません。

(8)しっぽ おしっこやうんちの出るあなが1つあります。そこから先がしっぽです。

ヘビは脱皮(だっぴ)する

ヘビのひふは、うろこにおおわれていてかたく、成長(せいちょう)するにつれて、きゅうくつになるので、脱皮します。目が白っぽくなると皮がむけはじめます。口の先からくつ下をぬぐように、うらがえしにむけていきます。脱皮には2週間くらいかかります。1年に数回脱皮します。ヘビのぬけがらをおさいふに入れておくと、お金がたまると言われています。

ヘビは冬眠(とうみん)する

ヘビは、自分の体温を調整することができません。気温に合わせて、体温も上下します。気温が下がると動けなくなるため、冬眠します。冬眠中は、体内にたくわえた栄養(えいよう)で生きつづけます。

さいごに

ヘビを調べてみると、さまざまな体の特徴(とくちょう)が分かりました。

毒のあるヘビは人命にもかかわるので、近づいてはいけませんが、その毒に血圧(けつあつ)を下げる作用があることが分かり、新たな薬が作られ、世界中で使われています。

また、からだをくねらせる動きをお手本にロボットが作られ、きけんな場所や災害地(さいがいち)のせまいところ、どろの海へ入りこみ、映像(えいぞう)を地上に送ったり、有毒ガスを検知(けんち)して知らせるなどの活躍(かつやく)をしています。

また、天然記念物(てんねんきねんぶつ)に指定されている岩国市(いわくにし)のシロヘビは、からだが白く目が赤いことから、神の使いとして大切にされてきました。

ヘビは、人間にきらわれたり、おそれられたり、うやまわれたりしながらも、古くから長いおつき合いをつづけているのです。

このページの内容は

1 『十二支えほん』 谷山彩子/作 あすなろ書房

2 『もっと知りたい!十二支のひみつ』 大高成元/ほか著 小学館

3 『ヘビのひみつ』 内山りゅう/写真・文 ポプラ社

4 『ヘビとトカゲ』 増田戻樹/著 あかね書房

5 『集めてわかるぬけがらのなぞ ゲッチョ先生のぬけがらコレクション』 盛口満/文・絵 少年写真新聞社

6 『生物に学ぶ技術の図鑑 生物模倣技術<バイオミメティクス>の知恵』 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版

7 『未来を変えるロボット図鑑』 ルーシー・ロジャーズ/ほか監修 ローラ・ブラー/ほか著 喜多直子/訳 創元社

を参考に、小学生にもわかりやすいよう、一部編集したものです。

「もっといろいろ知りたいな」という人は、ぜひ図書館に来てこれらの本を読んでみてください。

↑しらべ学習のしかたを知りたいときは、上をクリックしてね。

↑かこに紹介したテーマを見たいときは、上をクリックしてね。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は