ホーム > 文化・スポーツ > 足立区立郷土博物館トップページ > 展示|足立区立郷土博物館

ここから本文です。

公開日:2019年10月4日 更新日:2026年1月20日

展示|足立区立郷土博物館

|ホーム|利用案内|展示|お知らせ・イベント|足立を学ぶ|資料|グッズ・刊行物|

常設展示

2026年1月20日(火曜日)美術の常設コーナーが新春仕様に!

「美と知性の宝庫 足立」をテーマに、足立にゆかりのある絵師の作品を展示している美術コーナーは、季節によって作品を入れ替えています。1月20日(火曜日)から、新春にふさわしい作品たちが登場しました。

展示期間:2026年1月20日(火曜日)から2カ月程度

新登場した作品

「鷹図自画賛」建部巣兆

「冬草図」舩津文渕

「寿老人・松鶴・梅亀図」谷文中

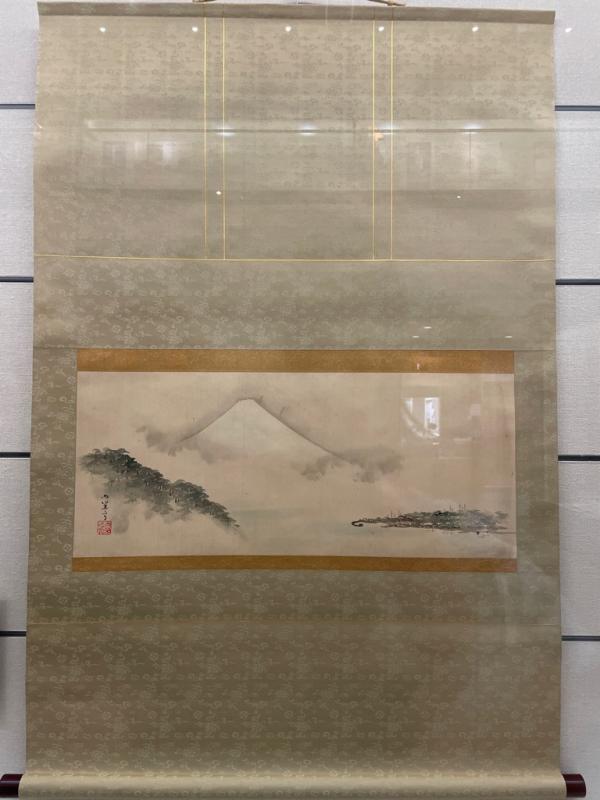

「三保富士図」村越向栄

「春秋野径図屏風」高橋廣湖

今回のテーマは「新春」

今回は、新春を彩るのにふさわしいテーマの作品を紹介します。

「不死」や「無事」に通じる『富士』、春を告げる『梅』、「長寿」を象徴する『鶴』など、縁起の良い画題を中心に展示しています。

美術展示コーナーは季節によって掲示作品が一部入れ替わります。ぜひ一年を通して展示をお楽しみください。

第1展示室:江戸東京の東郊

足立は江戸東京の東武平野にあります。

大河川が流れる一面の平野には独自の歴史がはぐくまれました。

江戸時代から現在まで、その特徴をご紹介します。

東郊農村の誕生

東郊地域には、荒川・江戸川水系の多くの河川の下流地域に広がる低湿地帯で、戦国時代まで、一部の微高地に集落が点在する以外、そのほとんどがアシなどが茂る未開発地でした。

江戸幕府が開かれると、江戸に接近した地域として注目されます。

新田開発として、代官が移住や開梱の奨励を行い、これまでの未開発地に新しい村や耕地が生まれました。

用水の整備が進んで水田も広がり、このとき東郊の特徴である水田風景と、江戸東京と結ばれる東郊農村が誕生したのです。

農地と耕地

多くの河川の下流域にあたる東郊地域は、平坦な土地に水田の広がる景観を作っていました。

用水が整備され、すみずみまで給水されています。

農家の屋敷は、生垣や屋敷林まで囲まれ、家の周りには畑が多くみられます。そして稲作水田は比較的集落から離れたところに広がります。昭和初期に見られたこうした風景は、江戸時代の新田開発以来少しずつ作り上げられたものです。

江戸東京の米どころ

江戸時代に開発の進んだ東郊農村には、水田に適した平坦な土地を利用して耕地の大部分が稲作水田になりました。江戸東京の大消費地に近い地の利を生かして、重要な穀倉地帯となりました。さらに、産出した米穀を船によって、一度に大量に運ぶこともでき、江戸東京の米どころとして知られていました。

こうした東郊の稲作も、市街地化による耕地の減少や、輸送技術が発達して地方からの米穀輸送が容易になったことにより、昭和40年代にその役割を終えました。

東郊の名野菜

江戸東京の都市が発達すると、野菜の需要が高まり、生鮮野菜の生産にも力が入れられるようになりました。

遠距離輸送や保冷技術が未発達な、江戸時代から昭和30年代までは、生鮮野菜の出荷は近郊の農村に限られていました。

東郊では、土地質に合った葉物野菜や実野菜が中心に作られました。栽培期間が短いさまざまな種類の野菜を作り、面積の少ない畑を有効に使います。

すぐに現金収入になる野菜作りは、農家にとっても魅力的で、より高く売れる優れた野菜を作るために栽培方法などが工夫されました。また、少しずつ品種改良が行われ、なかには栽培地名が付いた全国的に知られる野菜も生まれました。

やっちゃ場の賑わい

東郊地域の野菜や川魚などが取引されたのが、それぞれの問屋街となっていた千住の卸売り市場でした。

とりわけ生鮮野菜や果物を扱う青物問屋(前栽問屋)が集まった千住河原町一帯は、「やっちゃ、やっちゃ」という野菜のセリのかけ声を語源とする「やっちゃ場」という通称でよばれ、東郊の生鮮野菜と果物を広く取り引きする一大市場に発展しました。

大八車やリヤカーで収穫した野菜を出荷する東郊の農家や、野菜をセリ落とす仲買人、さらに、セリ落とした野菜を別の市場に卸す投師(出仲買人)などで、早朝から賑わいました。

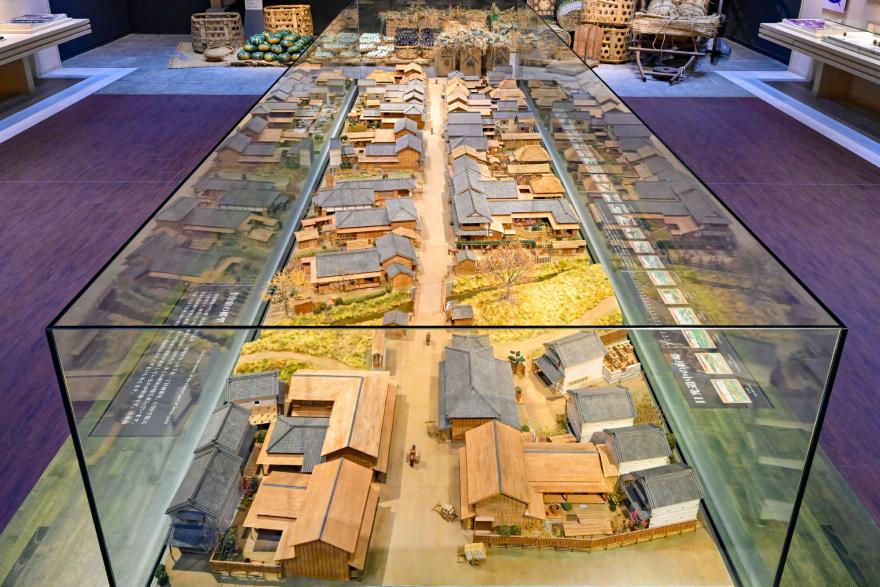

千住宿―江戸四宿最大の町―

千住宿は、品川宿、板橋宿、内藤新宿とともに、江戸四宿(五街道の初宿)の一つです。特に宿場、市場、河岸という三つの機能が複合的に作用することで、交通・商業・物流の重要な拠点となりました。

千住宿のすがた

千住の宿場は南北にのびる日光道中に沿って両側に町屋が帯状に連なっていました。町並みは当時約1kmでしたが、町の発展とともに南側に家並みがのび、35年後には全長約2.3kmに及びました。河岸や市場があったことから、人口も多く、江戸最大の宿場として繁栄しました。

ホール:美と知性の宝庫 足立

江戸時代、足立地域では、人々が書画や俳諧などの文雅を楽しむ文化が花開きました。地域の人々は、自ら俳諧や漢詩も作り、江戸の著名な文人(絵師や書家、文芸家など)たちとも付き合う深い教養を持っていたのです。今日に伝わる作品の数々は、美と知性にあふれた足立の人々の豊かな生活の姿を伝えてくれます。

ホールでは、江戸時代から昭和まで続く、地域の美術文化をご紹介します。

花開く足立の美術文化

足立の美術文化の起点は、俳人・絵師の建部巣兆が、千住を拠点に活動をはじめたことにあります。巣兆は、俳諧の指導者となり、地域の文化活動の礎を築きました。

巣兆を通じて、江戸の文人と足立の人々との交流も深まり、彼らの影響を受けた人々がこの地で活動することへと繋がっていったのです。

千住の琳派

下谷の文人たちと交流した時代を経て、千住で活動する琳派の絵師たちが現れてきます。彼らは依頼を受けて座敷に飾る掛軸や屏風などを手掛け、その一人である村越向栄は地域の名士たちと書画芸術を楽しむ文化活動を行っていきます。彼らの活動を通じ、琳派の美は地域の生活文化の一つとなっていきました。

画家たちを支える足立の人々

明治から昭和にかけ、足立では親交ある芸術家を支える会の組織が行われるようになります。作品の販売会や定期的な依頼などを行って活動を支援し、それによって作られた作品は神社や学校などにも提供されました。

千住連の時代から、足立の人々は芸術家に寄り添い、様々な活動を展開し続けてきたのです。

ギャラリー:豊かな農村から新しい東京の下町へ

足立は江戸時代に豊かな近郊農村として発展し、その肥沃な土地は「大上々国」と称されました。この地からは多くの名士も生まれ、地域の発展や芸術文化を支える風土を育みました。

明治時代以降、東京の都市化が進むにつれて足立も市街地化が進み。昭和7年(1932)に足立区は成立しました。伝統的な文化が息づく一方で、新しい暮らしと産業が発展し、それらが融合した魅力のある社会が形成されています。

南足立郡から足立区へ

明治時代、東京府に属する南足立郡が生まれました。この頃の足立は、荒川放水路もなく、東京の人々が自然を楽しむ田園地帯でした。

東京市足立区の誕生は昭和7年(1932)です。「東京」に組み込まれ、市街地化が進んでいく足立区の姿があります。

そして区制50周年には、区を象徴する歌やシンボルが制定され、区民意識が高められました。

人々のつながりと行事

古くから人々は、自分たちの村の中で協力し、助け合い、決まりを作って守る生活をしてきました。

豊作や無病息災を祈る祭りや行事は、共通の信仰として全員が協力して行いました。

また、経済的な負担を減らす助け合いの方法も作られました。いずれも仲間のつながりや団結力を、いっそう深める活動になっています。

足立区の空襲と学童疎開

昭和19年(1944)に、東京がアメリカ軍の爆撃機B29の航続圏内に入ると、昭和20年(1945)の終戦まで、断続的に空襲を受けることになります。

足立区内には、防空を担う高射砲陣地や照空灯陣地が配置されました。

また、空襲に備えて児童を地方へ送り出す学童疎開が開始されました。

空から見た昭和の足立

昭和33年(1958)頃の足立区の航空写真を展示しています。

千住地域をはじめ、南部は市街地化が進んでいますが、北部には、まだ農地が広がっています。

古くからの街道に沿って家々が立ち並んでいる様子、区画整理によって道路や土地の形が整えられている地域など、変わりゆく姿を見ることができます。

あだちふるさと食堂

なつかしさとぬくもりを感じられる足立の味を紹介します。

一品一品には歴史や文化があり、作る人の真心が込められています。

食べた人が笑顔になる喜びや安らぎ…

「食」を通じて、郷土足立の豊かな歴史の歩みをお楽しみください。

第2展示室:産業と暮らしの変化

太平洋戦争後(1945から)、東京の人口増加や工業の発展が進み、都心に近い地域から、隅田川、荒川を越えて、市街地化が拡大してきました。

時代を追うごとに、農村の景観は変化し、大都市東京へと組み込まれていきました。

特に、昭和30年以降(1955から)、集合住宅の建築が進み、住居の中でも電化製品が使われるなど、くらしぶりも大きく変わりました。

むかしの道具から、くらしを取り巻く変化がうかがえます。

スイーツランドあだち

多くの菓子製造業者が、昭和20年代から30年代(1945から1964)にかけて、足立区で起業しました。

現在も、なつかしさを感じさせる素朴なお菓子から、チルドデザートの製造まで、足立区にゆかりのあるお菓子に身近なところで出会うことができます。

お菓子という食品製造を通じて足立区の地域的特徴を紹介しています。

お化け煙突と工業化

足立、葛飾など東京東郊の地域は、広い平坦な土地や船による輸送に便利だったことから、大正時代(1912から1926)から急速に工業地帯となっていきました。下町工業地帯の中に堂々とそびえる火力発電所の煙突は、地域のシンボルとして親しまれてきました。

ものとくらしの移り変わり

農村地帯だった足立区も、大正時代に入ると(1912から)、次第に町工場や新しい家が増え始めます。特に戦後(1945から)、都営住宅や団地の建設も進み、昭和36年から40年(1961から1965)には人口増加のピークを迎えます。

上下水道の整備や都市ガス化も進み、井戸やかまどを使う生活は消えていきました。どの家にも電化製品があるようになり、道具やくらしは大きく変化しました。

家のなかのものづくり

足立区は、大正時代以降(1912から)、「下町工業地帯」の中に組み込まれていきました。

当初のものづくりのほとんどは、大がかりな機械を使わず個人の家や敷地で行うことのできる小さなものでした。

昭和30年代(1955から1964)は、おもちゃの製造など、輸出のための製品も多く作られていました。

お問い合わせ