ホーム > 文化・スポーツ > 足立区立郷土博物館トップページ > 展示|足立区立郷土博物館 > 千住・足立の文化遺産展(前期)「香りたつ琳派の美」

ここから本文です。

公開日:2025年4月21日 更新日:2025年12月5日

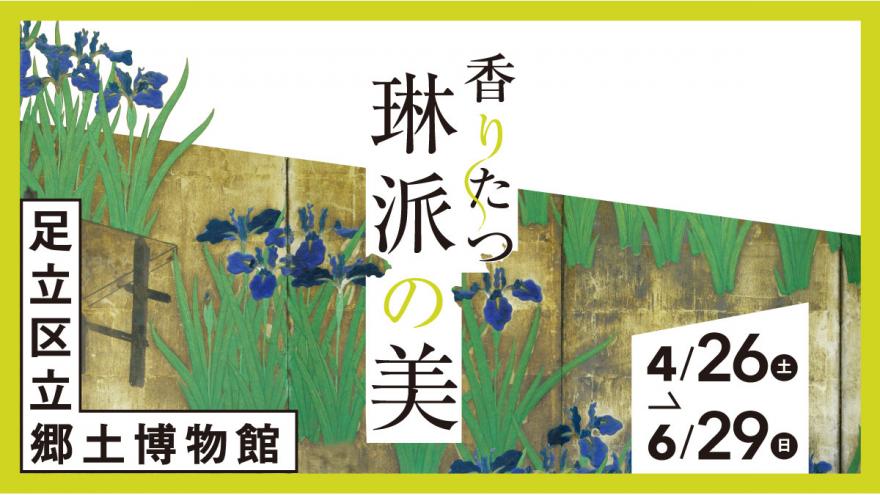

2025年 千住・足立の文化遺産展 香り立つ琳派の美

会期 2025(令和6)年4月26日から6月29日

展示概要

日本で最も権威ある美術雑誌「國華」(令和5年5月20日発行第1531号)で特集された、「千住・足立の文化遺産」の内容をもとに企画展を構成しました。

前期では初披露となる村越向栄作の屏風をはじめ、千住・足立に根付いた琳派絵師たちの華やかな作品を中心に展示しました。

※ 後期は令和8年2月開催予定

明治時代から続く美術研究誌『國華』(こっか)

『國華』は、明治22年、美術指導者、岡倉天心(おかくらてんしん)らによって創刊された日本・東洋美術専門の研究誌で、現在も刊行されている世界最古の美術研究誌です。

令和5年5月、「特輯(集) 千住・足立の文化遺産」が組まれ、本誌ではじめて、仏教美術以外の絵画・工芸を中心とした分野において、地域を単位とした美術文化の実態を示す調査研究の成果が特集されました。

出展資料一覧

過去の企画展情報

お問い合わせ : 足立区立郷土博物館

- 電話番号:03-3620-9393

- ファクス:03-5697-6562

- Eメール:hakubutsukan@city.adachi.tokyo.jp

お問い合わせ