ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 手話言語 > 手話言語とろう者等への支援について

ここから本文です。

公開日:2025年8月27日 更新日:2025年11月12日

手話言語とろう者等への支援について

手話は、言語であり、ろう者にとって命です。

これは、足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例の最初の文章です。

このページでは、「手話言語」や「ろう者等への支援」についてご案内します。

手話言語と歴史的背景

東京都手話言語条例(令和4年9月1日施行)(外部サイトへリンク)では、手話言語とその歴史的背景について以下の記述があります。

「手話は、物の名前や抽象的な概念等を手指の動きや表情を使って視覚的に表現する独自の文法を持つ一つの言語であって、豊かな人間性を涵養し、知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産である。障害者の権利に関する条約では、言語は音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうとされ、障害者基本法でも、手話が言語に含まれることが明記されている。一方で、我が国では、過去の一時期にろう学校で手話の使用が事実上禁止されるなど、手話の使用について様々な制約を受けてきた歴史があり、手話が言語であることに対する理解が十分であるとは言えない。」

足立区では、手話が言語であることへの理解の促進等を図るための足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例を、東京都に先駆けて平成31年4月1日に施行しました。

手話言語関連の最近の動き

手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)の制定(外部サイトへリンク)

手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策(以下「手話に関する施策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的として、「手話に関する施策の推進に関する法律案」が令和7年6月12日に参議院内閣委員会において起草され、同月13日に参議院において、同月18日に衆議院において、それぞれ全会一致で可決され成立に至り、同年同月25日に公布・施行されました。

東京都障害者情報コミュニケーション条例の制定(外部サイトへリンク)

東京都では、「障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに意思を伝え、理解し、尊重し合いながら安心して生活することができる共生社会を実現するため、「東京都障害者情報コミュニケーション条例(正式名称:東京都障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する条例)」を制定し、令和7年7月1日に施行しました。※東京都HP引用

条例の意思疎通等に係る手段には、手話が明記されており、また、基本理念には、「全ての障害者が、社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加するため、意思疎通等に係る手段について、選択の機会が確保され、その障害の種類及び程度に応じ必要かつ有効な手段を選択することができるようにすること。」と記載されています。

手話の日とブルーライトアップ

手話施策推進法により、9月23日は手話の日となりました。手話の日の制定を受け、足立区では、足立区ろう者協会と足立区手話通訳者連絡会とともに手話の日の周知啓発を行う動画(PDF:340KB)を作成しました。

※手話の日の周知啓発動画(PDF:340KB)は、令和7年9月1日から令和7年9月30日まで、区内のビュー坊テレビで放映します(約40分に1回放映、約30秒の動画です。)。

また、9月23日は手話言語の国際デーでもあります。手話言語の国際デーは、2017年12月19日に国連総会で決議されました。決議文では、手話が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進するとされています。

なお、世界ろう連盟は、2022年から世界ろう連盟のロゴの色で、「世界平和」を表す青色(#007EC4)を世界各地でライトアップすることを呼びかけました。

手話の日も手話言語の国際デーもブルーライトアップによって手話言語の周知啓発に取り組みます。なお、9月最後の1週間は国際ろう者週間とされていますが、足立区では、足立区役所本庁舎北館1階の障がい福祉課受付と竹の塚障がい福祉館(足立区竹の塚2丁目25-17)受付を手話をイメージした手の形のLEDライトでブルーライトアップする取り組みを実施しています。

【手話の日の周知啓発動画のイメージ】

手話施策推進法施行、手話の日制定を受け、足立区ろう者協会(手話)と足立区手話通訳者連絡会(音声)と協力して作成した動画(PDF:340KB)です。動画の上下をブルーライトアップの色に設定しています。

【画像】手話の日動画放映の様子(北千住駅東口ビュー坊テレビ)

【令和7年度ブルーライトアップの様子】

【画像左】足立区役所本庁舎北館1階障がい福祉課受付

【画像右】竹の塚障がい福祉館受付

【参考】「手話言語の国際デー・国際ろう者週間」特集ページ(全日本ろうあ連盟HP内へのリンクです)(外部サイトへリンク)

ろう者等への様々な支援

手話言語を第一言語とする「ろう者」等への支援として足立区が実施する事業等の一例をご紹介します。

手話通訳者・要約筆記者の派遣

区内在住で聴覚障がい等の身体障害者手帳の交付を受けた方が、手話通訳や要約筆記を必要とする場合、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けることができます。なお、ご利用には事前登録が必要です。

※詳細はリンク先の事業ページをご確認ください。

手話講習会

手話技術の学習とともに聴覚障がい者への理解を深め、地域で活動する手話ボランティアや手話通訳者を養成するために、手話講習会を開催しています。なお、毎年4月に受講生を募集しています。

初級・中級・上級・養成コースに分かれ、年40回程度(養成コースは30回程度)、仲間と一緒に楽しみながら手話を学べます。

※詳細はリンク先の事業ページをご確認ください。

障がい別福祉相談

区内在住の障がいのある方、またはその家族を対象に、障がいに関わる生活体験がある身体障害者相談員が相談に応じます。電話やFAXによる相談も受け付けていますが、竹の塚障がい福祉館において、原則毎月第3土曜日に聴覚障がい向けの相談をお受けします。

※詳細はリンク先の事業ページをご確認ください。

手話通訳相談

足立区役所本庁舎北館1階の障がい福祉課窓口において、毎週月曜日午前(午前9時00分から午前12時00分まで)と毎週木曜日午後(午後1時00分から午後4時00分まで)に手話通訳者が日常生活のお困りごとなどの相談をお受けします。事前の予約は不要です。

足立区役所本庁舎案内への手話通訳者の配置

足立区役所本庁舎案内(中央館・北館)に手話通訳者を配置し、来庁されたろう者等に手話でご案内します。

タブレット機器を使用した遠隔手話通訳サービス

行政手続きに来庁されたろう者が円滑に意思疎通できる体制となるようタブレット機器を使用した遠隔手話サービスを導入しています。設置場所は、区民利用の多い窓口職場や、需要の高い足立福祉事務所や障がい援護課(本庁舎および各福祉課内援護係)、障がい福祉センター、そして本庁舎案内各館などです。

区職員手話通訳登録制度

聴覚障がい者に対する合理的配慮の提供及びサービスの充実を図るため、区職員の中で手話通訳者および同等の技能を有する職員を事前に登録し、区窓口で、急遽手話通訳が必要になった際に登録員の本来業務に支障のない範囲で派遣し、手話により意思疎通を支援します。

筆談ボードの設置

本庁舎各課窓口に、筆談ボードを設置し、ろう者との意思疎通の補助として使用します。

区主催事業等への手話通訳・要約筆記の対応

聴覚障がいのある方に対する合理的配慮として、区主催事業等に手話通訳が必要な場合、聴覚障がいのある方本人が手話通訳を依頼するのではなく、区が手話通訳を依頼し、配置します。

※手話通訳の依頼から派遣までの調整には最低でも1週間程度の時間を要することをご了承願います。

【参考1】足立区内の手話やろう者に関連する団体

足立区内の手話言語やろう者に関連のある団体をご紹介します。

足立区ろう者協会

昭和23年11月に設立し、足立区在住のろう者(聴覚障がい者)が、相互の親睦と福祉向上を目的に活動している団体です。会員数は、現在百数名で組織は複数の専門部から構成されており、それぞれが様々な行事や活動を行っています。お問い合わせは03(3885)4585(FAX)にお願いします。

特定非営利活動法人デフ・サポート足立

聴覚障がい者の生活を守るため、聴覚障がいを持つ当事者、手話通訳の資格を持つ者、手話を学ぶ人が一緒に活動している団体です。

以下のような活動を行っています。詳しくはホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください(特定非営利活動法人デフ・サポート足立作成のホームページへのリンクです。)。

1地域活動支援センターの運営

2手話講習会の運営(区委託事業)

3グループホームの運営

4災害時を念頭においた訓練や地域での聴覚障がい者への理解を広める

5生活全般の支援、困りごとの改善

6手話普及のための講師派遣

7会員同士が顔の見える活動や助け合いのための行事開催

8会報誌の発行、会計を含む事務局

足立区手話通訳者連絡会

足立区手話サークル連絡協議会

区内にある6つの手話サークルからなる団体です。通称、サ連と呼びます。毎月1回ほど竹の塚障がい福祉館にて定例会を開催し、サークル間の情報交換、関連団体からの連絡等を行っています(昭和57年7月発足)。

足立区の手話サークルのご案内(PDF:154KB)

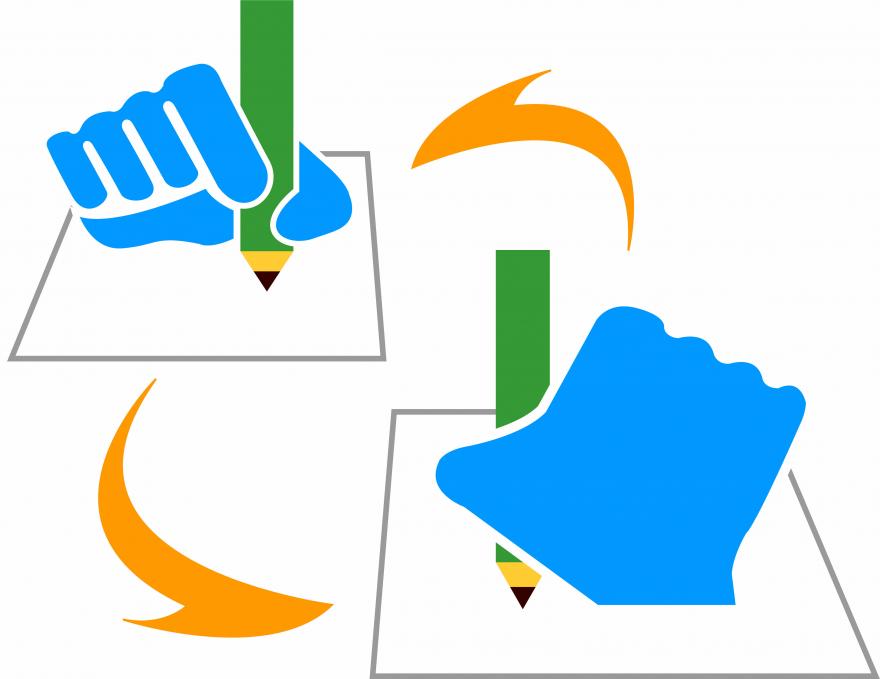

【参考2】手話マークと筆談マーク

このマークを見かけたことはありませんか?

ろう者から提示された場合の意味、窓口等で掲示されている意味についてご紹介します。

|

手話マーク 5本指で「手話」を表す形を採用し、輪っかで手の動きを表現 |

|

筆談マーク 相互に紙に書くことによるコミュニケーションを表現 |

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は