ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 相談窓口 > 発達障がいの理解と支援に向けて

ここから本文です。

公開日:2020年10月30日 更新日:2023年3月22日

発達障がいの理解と支援に向けて

発達障がいとは

「発達障害者支援法」における発達障がい

平成17年4月に「発達障害者支援法」が施行されました。平成28年の改正により発達障がいは「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害」と定義されています。

発達障がいの種類と特性

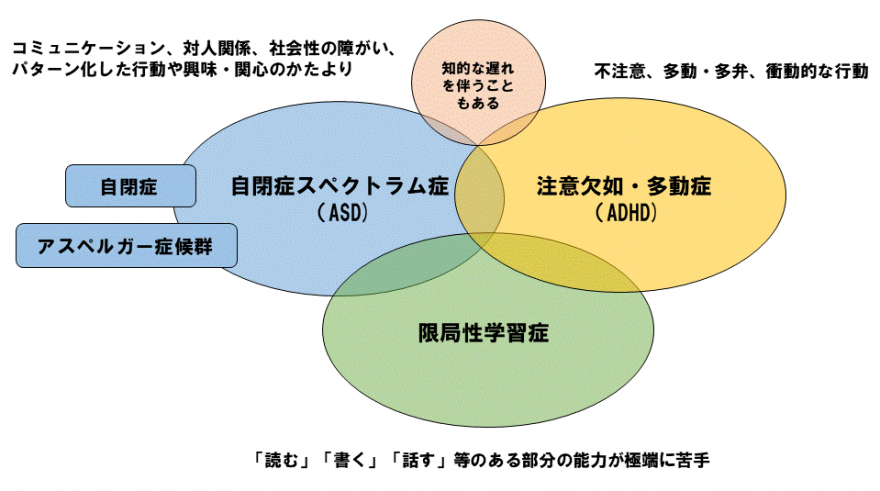

行政上の「発達障がい」の定義は、「発達障害者支援法」に基づいていますが、診断は「DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)」に基づきなされることが多いです。

診断分類の主なものとしては、自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害(ADHD)、限局性学習症/限局性学習障害があげられます。以下に種類別の特性を示しますが、実際には障がいの種類を明確に分けて診断することは難しいとされています。また、発達障がいは知的な遅れをともなう場合もありますが、伴わない場合も多くあります。

発達障がいは、脳機能の発達に関係する生まれつきの障がいです。したがって、

- 本人の努力不足のせいでは、ありません。

- 家族の育て方のせいでは、ありません。

- 先生の指導力不足のせいでは、ありません。

発達障がいは、「見えにくい障がい」と言われ、本人や周囲が気づいていないこともあります。また、得意な部分と苦手な部分がアンバランスなため、「理解されにくい障がい」です。そのため、原因や特性についての誤解や無理解により、不登校、引きこもり、ニート、非行、抑うつ等の二次的な問題が起きることもあります。周囲の方の正しい理解による、できるだけ早い時期からの気づきと適切な配慮や支援が重要です。

障がいと個性

発達障がいは、個性の範囲内として気づかれないことがあります。

では、どこまでが個性でどこからが障がいなのでしょう。

発達障がいの特性を持つご本人が生活している環境で、その特性が「障がい」になる場合と「個性」になる場合があります。言い換えれば、発達障がいの特性は社会のあり方によって一つの個性となるという考え方もできます。

理解者が必要です!

発達障がいは「見えにくい障がい」と言われ「理解されにくい障がい」でもあります。生きづらさを軽減するためには、障がいの特性を変えようとするのではなく、周囲の方の正しい理解による適切な配慮や支援が必要です。

-

特性に合わせたサポートをする

読むことや聞くことが苦手だったり、一部の感覚が過敏だったりと発達障がいの特性は一人ひとり違います。例えば聴覚過敏の方には静かな環境を提供することが望ましいなど、特性に合わせたサポートが必要です。

- 取り組みはスモールステップで

本人ができることから一歩ずつ取り組み、うまくできたときは喜びを共有しましょう。

- できないことを責めない

「どうしてできないの!」といった叱責は、本人を追い詰め、萎縮させてしまうだけです。解決策を一緒に考えていきましょう。

発達障がいに合った支援方法は、障がいの有無に関係なく相手の個性を思いやった人間関係を円滑にするコツにも通じます。お互いを理解することにより、障がいがあってもなくても生きやすい社会を目指しましょう。

相談窓口

発達障がいに関する相談

障がい福祉センターあしすと 自立生活支援室 (サイト内別ページへリンク)

こども支援センターげんき 発達支援係(サイト内別ページへリンク)

しごとに関する相談

障がい福祉センターあしすと 雇用支援室(サイト内別ページへリンク)

関連情報

発達障害情報・支援センターホームページ(外部サイトへリンク)

東京都発達障害者支援センター(こどもTOSCA)ホームページ(外部サイトへリンク)

東京都発達障害者支援センター(おとなTOSCA)ホームページ(外部サイトへリンク)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は