ここから本文です。

公開日:2020年2月4日 更新日:2024年8月8日

未来へつなぐあだちプロジェクト

子どもの貧困対策実施計画第2期をスタート

足立区では、平成27年度に全国に先駆けて「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子どもの貧困対策実施計画」 を策定し、全庁をあげて積極的に取り組んでいます。令和2年3月には第2期計画(令和2年度から令和6年度)を策定しました。第2期では、区独自の視点での見直しとともに、令和元年6月に改正された 「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の趣旨を反映させました。

基本理念

- 全ての子どもたちの現在及び将来が、生まれ育った環境に左右されることなく、子ども一人ひとりが夢や希望を持てる地域社会の実現を目指す。

- 子どもの貧困を家庭の経済的な困窮だけでなく、地域社会における孤立や健康上の問題など、個々の家庭を取り巻く成育環境全般にわたる複合的な課題と捉え、その解決や予防に向けて取り組んでいく。

- 次代の担い手である子どもたちが「生き抜く力」を身につけることで、自分の人生を自ら切り開き、貧困の連鎖に陥ることなく社会で自立していくことを目指す。

- 子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されることを目指す。

7つの取り組み姿勢

- 全庁的な取り組み

横断的・総合的に施策を推進し、貧困が世代を超えて連鎖することを防ぐ環境整備を進める - 予防・連鎖を断つ

特に「予防する」「連鎖を断つ」 に主眼を置いて、真に必要な施策に集中的・重点的に取り組む - 早期かつきめ細やかな施策の実施

妊娠期から支援を要する世帯のていねいな実態把握に努め、支援を必要とする家庭や子どもが、確実に利用できるように取り組む - 学校をプラットフォームに

子どもたちが1日の多くを過ごす学校を基盤 ( プラットフォーム )とし、子どもの成長・発達段階に合わせた切れ目のない施策を推進する - リスクの高い家庭への支援

子どもの健全な成育環境を担保するため、社会的孤立や養育困難など、リスクの高い家庭への重点支援を行う - NPO等との連携

対策に取り組む民間・NPO・地域等に対し、様々な支援を行うとともに横断的連携が図れるよう進める - 国・都等への働きかけ

あらゆる機会を捉えて政策や予算の要望、連携の強化を求めていく

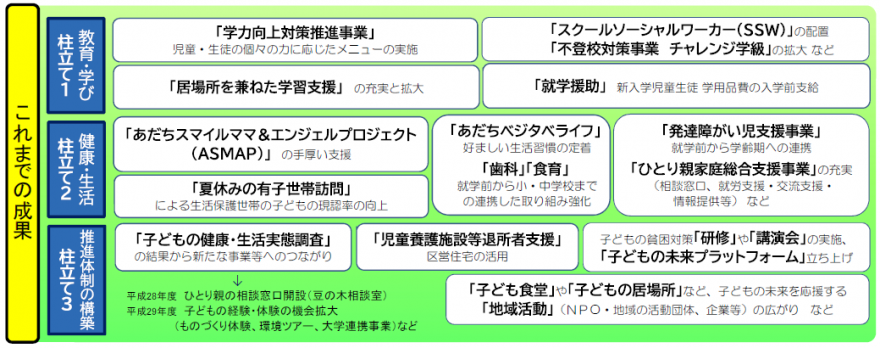

これまでの取り組みと成果

足立区では子どもの貧困の「予防」と「連鎖を断つ」ことを主眼に、新たな事業に取り組むとともに必要に応じて既存事業の見直しなどを進めてきました。近年、子ども食堂や子どもの居場所づくりなど地域の方々の活動も広がりを見せています。

【柱立て1】教育・学び

「学力向上対策推進事業」児童・生徒の個々の力に応じたメニューの実施

「スクールソーシャルワーカー(SSW)」の配置

「不登校対策事業 チャレンジ学級」の拡大

「居場所を兼ねた学習支援」の充実と拡大

「就学援助」新入学児童生徒 学用品費の入学前支給

【柱立て2】健康・生活

「あだちスマイルママ&エンジェルプロジェクト(ASMAP)」の手厚い支援

「夏休みの有子世帯訪問」による生活保護世帯の子どもの現認率の向上

「あだちベジタベライフ」好ましい生活習慣の定着

「歯科」「食育」就学前から小・中学校までの連携した取り組み強化

「発達障がい児支援事業」就学前から学齢期への連携

「ひとり親家庭総合支援事業」の充実(相談窓口、就労支援・交流支援・情報提供等) など

【柱立て3】推進体制の構築

「子どもの健康・生活実態調査」の結果から新たな事業等へのつながり

⇒平成28年度 ひとり親の相談窓口開設(豆の木相談室)

⇒平成29年度 子どもの経験・体験の機会拡大(ものづくり体験、環境ツアー、大学連携事業)など

「児童養護施設等退所者支援」区営住宅の活用

「子どもの貧困対策の研修」や「講演会」の実施

「子どもの未来プラットフォーム」立ち上げ

「子ども食堂」や「子どもの居場所」など、子どもの未来を応援する「地域活動」(NPO・地域の活動団体、企業等)の広がり など

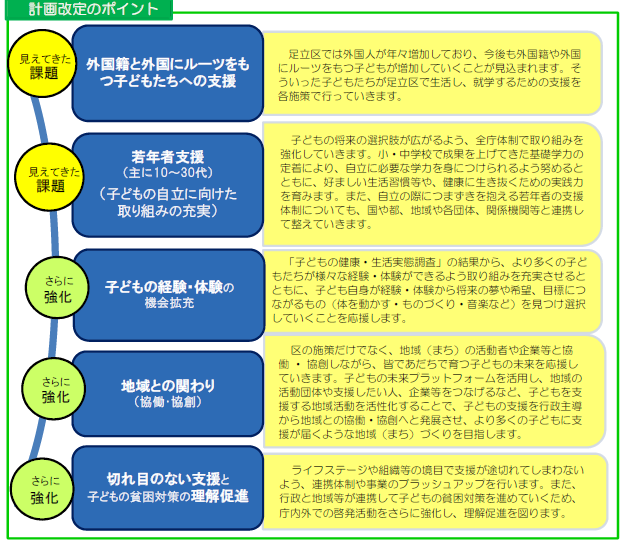

第2期子どもの貧困対策実施計画 改定のポイント

今回の見直しでは、引き続き「子ども」「予防」に力点を置いて、基礎自治体ででなければできない具体的な施策を体系化するとともに「子どもの健康・生活実態調査」の結果から「子どもの経験・体験」や「地域との関わり(協働・協創)」を強化していきます。また、課題となっている「外国にルーツをもつ子どもたちへの支援」「若年者支援」の充実に向けて取り組んでいきます。

見えてきた課題:外国籍と外国にルーツをもつ子どもたちへの支援

足立区では外国人が年々増加しており、今後も外国籍や外国にルーツをもつ子どもが増加していくことが見込まれます。そういった子どもたちが足立区で生活し、就学するための支援を各施策で行っていきます。

見えてきた課題:若年者支援(子どもの自立に向けた取り組みの充実)

子どもの将来の選択肢が広がるよう、全庁体制で取り組みを強化していきます。小・中学校で成果を上げてきた基礎学力の定着により、自立に必要な学力を身につけられるよう努めるとともに、好ましい生活習慣等や、健康に生き抜くための実践力を育みます。また、自立の際につまずきを抱える若年者の支援体制についても、国や都、地域や各団体、関係機関等と連携して整えていきます。

さらに強化:子どもの経験・体験の機会拡充

「子どもの健康・生活実態調査」の結果から、より多くの子どもたちが様々な経験・体験ができるよう取り組みを充実させるとともに、子ども自身が経験・体験から将来の夢や希望、目標につながるもの(体を動かす・ものづくり・音楽など)を見つけ選択していくことを応援します。

さらに強化:地域との関わり(協働・協創)

区の施策だけでなく、地域(まち)の活動者や企業等と協働 ・ 協創しながら、皆であだちで育つ子どもの未来を応援していきます。子どもの未来プラットフォームを活用し、地域の活動団体や支援したい人、企業等をつなげるなど、子どもを支援する地域活動を活性化することで、子どもの支援を行政主導から地域との協働・協創へと発展させ、より多くの子どもに支援が届くような地域(まち)づくりを目指します。

さらに強化:切れ目のない支援と子どもの貧困対策の理解促進

ライフステージや組織等の境目で支援が途切れてしまわないよう、連携体制や事業のブラッシュアップを行います。また、行政と地域等が連携して子どもの貧困対策を進めていくため、庁内外での啓発活動をさらに強化し、理解促進を図ります。

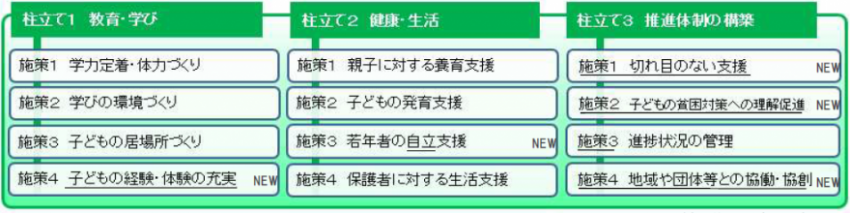

柱立てと施策

貧困の連鎖を断ち切るためには、世帯の所得や家庭環境に関わらず、子どもたちが自分の将来を切り拓くための「生き抜く力」を身につけることが重要です。足立区は「教育・学び」「健康・生活」「推進体制の構築」の3つの柱立てをして、具体的な事業展開を進めていきます。

(下線部は第2期に追加した部分)

柱立て1 教育・学び

学校を「プラットフォーム」と位置付け、学力の定着や体力づくり、相談体制や関係機関との連携を含めた学びの環境整備、居場所の確保を図ることで、子どもの貧困対策を総合的に進めていきます。また「子どもの健康・生活実態調査」から見えてきた子どもの経験・体験の重要性を施策に反映させるため、全庁体制で子どもの経験・体験機会の充実を図ります。

|

施策の考え方 |

関連する取り組み | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 施策1 |

◆学力定着・体力づくり 全ての子どもたちが家庭環境や経済状況に左右されることなく、自分の能力や可能性を伸ばし、夢に挑戦できるよう、学びの意欲向上を図ります。 |

|

|||||||

| 施策2 |

◆学びの環境づくり 全ての子どもたちが安心して教育を受けられるよう支援強化を図り、学びの環境を整えていきます。 |

|

|||||||

| 施策3 |

◆子どもの居場所づくり 多様な子どもの居場所づくりを推進します。

|

|

|||||||

| 施策4 |

◆子どもの経験・体験の充実(新規) 子どもたちが将来の夢や希望、目標等を見つけ、やってみたいと思う気持ちや、自信につなげられるよう、子どもの経験・体験の機会を拡大します。

|

|

|||||||

柱立て2 健康・生活

子どもの貧困の「シグナル」を早期に発見し、適切な支援を行うため、妊娠期から切れ目なく対策を実施していきます。また、貧困のリスクとなる健康格差について、必要な是正を図るとともに子育て世帯の保護者や高校中途退学者などの若年者が孤立せず、社会的に自立できるよう支援していきます。

| 施策の考え方 | 関連する取り組み | |

|---|---|---|

| 施策1 |

◆親子に対する養育支援 子育て世帯が孤立することなく子どもを養育できるよう、妊娠届出時から要支援世帯を把握し、関係機関と連携した取り組みを行っていきます。 |

|

| 施策2 |

◆子どもの発育支援 就学前教育の充実と円滑な小学校教育への移行を目指し、各機関との一層の連携強化を図ります。 |

|

| 施策3 |

◆若年者の自立支援(新規) 社会人・職業人への円滑な移行のため、取り組みを進めていきます。

|

|

| 施策4 |

◆保護者に対する生活支援 両親が揃っていても非正規雇用等で生活が不安定な世帯が貧困家庭の多くを占めている現状をふまえ、保護者に対する支援を行っていきます。 |

|

柱立て3 推進体制の構築

必要なサービスを、必要とする方に着実に届けるため、相談機能や庁内連携の強化を推進します。また、庁内で実施する各調査の結果を、本計画の施策に反映していきます。他自治体との連携をさらに進めるとともに、職員だけでなく、地域やNPO等の団体、民間企業等への啓発事業を実施し子どもの未来を応援する活動団体や担い手となる人材育成について、一体となって取り組んでいきます。加えて、地域と企業等との連携体制の構築や強化を図り、より効果的で相乗効果を生むような支援活動を進めていきます。

| 施策の考え方 | 関連する取り組み | |

|---|---|---|

| 施策1 |

◆切れ目のない支援(新規) ライフステージや部を超えた切れ目のない支援のさらなる充実を目指します。

|

|

| 施策2 |

◆子どもの貧困対策への理解促進(新規) 子どもの貧困対策の正しい理解が進むよう、庁内外へ働きかけていきます。

|

|

| 施策3 |

◆進捗状況の管理 計画の実効性を担保するため、指標の数値変化や課題分析等を行っていきます。

|

|

| 施策4 |

◆地域や団体等との協働・協創(新規) 区の事業だけでなく、子どもを支援する地域の活動をさらに発展させていきます。

|

|

子どもの貧困に関する主な成果指標

計画の実効性を担保するため、子どもの貧困に関する24の長期的成果指標を設定し、実績値を確認することで、区の現状把握に活用しています。 加えて、今回の計画には、12の施策ごとに中短期的な成果指標を設定しました。 これにより、各施策の進捗状況や効果を評価・検証し、必要に応じて内容の見直しや改善を図っていきます。

主な長期的成果指標

- 「足立区学力定着に関する総合調査(学習意識調査)」の「難しいことでも失敗を恐れずに挑戦していると思う」の質問に肯定的に回答した児童・生徒の割合【新規】

- 「足立区学力定着に関する総合調査(学習意識調査)」で「1か月に本をほとんど読まない」と回答した生徒の割合【新規】

- 「足立区学力定着に関する総合調査(学習意識調査)」の「自分にはよいところがあると思う」の質問に肯定的に回答した児童・生徒の割合

- 「全国学力・学習状況調査」の児童・生徒の平均正答率

- 養育困難世帯の発生率・解決率

- 歯科健診でむし歯ありの判定を受けた子どもの割合

- 区立中学校の高校進学率及び進路内訳(全日制、定時制、通信制、その他の進学率)

- 区内都立高校の中途退学者数(率)(全日制、定時制)

- 区内都立高校の卒業時の進路未決定者数(率)

- 児童扶養手当を受給しているひとり親の就業率及び正規雇用率 など

関連ファイル

第1期足立区子どもの貧困対策実施計画

| 計画 | |

| 評価 |

第2期足立区子どもの貧困対策実施計画

| 計画 | |

| 評価 |

関連リンク

- 足立区「子どもの健康・生活実態調査」結果がまとまりました

- あだち虹色寄附制度

- あだち虹色寄附制度:基金以外の足立区への寄附について

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は