ホーム > まちづくり・都市計画 > まちづくり・景観 > 各地区のまちづくり > 北千住駅東口周辺地区のまちづくり > 千住旭町地区地区まちづくり計画(変更案)の説明会を開催しました

ここから本文です。

公開日:2024年11月12日 更新日:2025年1月30日

千住旭町地区地区まちづくり計画(変更案)の説明会を開催しました

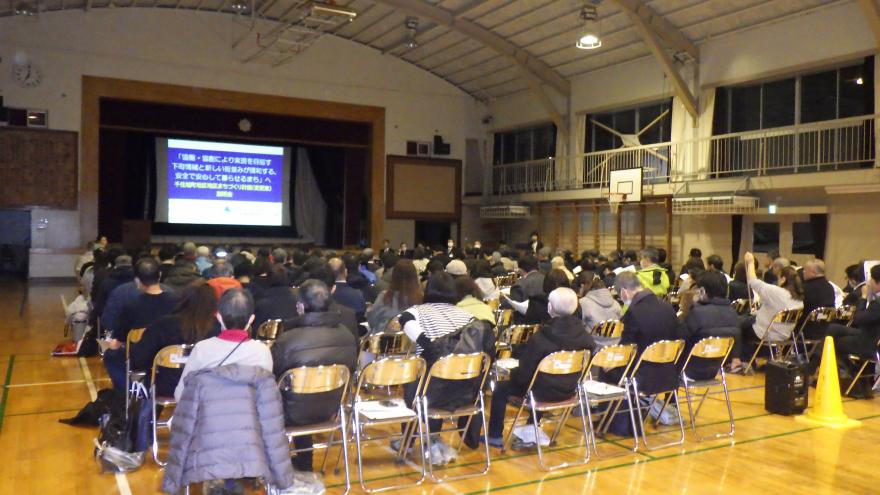

令和6年12月6日(金曜日)および令和6年12月7日(土曜日)に「千住旭町地区地区まちづくり計画(変更案)説明会」を千寿常東小学校の体育館で開催し、「地区まちづくり計画(変更案)」の内容や北千住駅前地区市街地再開発事業の事業概要について説明を行いました。両日合わせて245名の方にご参加いただき、貴重なご意見を賜りました。ありがとうございました。

説明会資料および動画

当日の説明会資料および動画を掲載いたしますので、是非ご覧ください。

・【資料1】「千住旭町地区地区まちづくり計画(変更案)説明会」説明資料(PDF:9,550KB)

・【資料2】千住旭町地区地区まちづくり計画(変更案)(PDF:9,080KB)

・【資料3】北千住駅前地区市街地再開発事業 事業概要(PDF:317KB)

※ 説明会動画は、開会から説明までの内容となっており、質疑応答の部分については

個人情報保護のため公開しておりません。

主な意見、質疑

防災に関すること

| 番号 | 質疑・意見 | 回答 |

|---|---|---|

|

1 |

再開発施設に整備される垂直避難場所は誰のために整備されるのか。また、水害時、2週間ほど水が引かないが、食料はどうするのか。 | 水害の際の地区内外の避難者が対象。3日分の食料等は備蓄する計画。それ以降の食料は災害対策課等の関係所管と協力していく。 |

|

2

|

帰宅困難者の対応はどのように考えているのか。また、子育て支援施設は公共施設となる計画か。 | 帰宅困難者対応として、屋内外含め、1,000人以上を収容できる計画となるように準備組合に検討してもらっている。子育て支援施設は民設民営を前提とし、必要に応じて区が補助を出す予定。 |

再開発に関すること

| 番号 | 質疑・意見 | 回答 |

|---|---|---|

| 1 | 追加となる「賑わい拠点地区」の用途地域は変更するのか。 | 用途地域は変更しないが、地区の一部の容積率を300%から400%に変更する予定。 |

| 2 | アドバイザリー会議における学識経験者の意見を受けて、どのように計画を改善したのか。 | 周辺地域への圧迫感を軽減するため、建物形状をスリム化するようにアドバイスを受け、準備組合に計画修正を行ってもらった。 |

| 3 | 区は再開発事業にいくら補助金を投入するのか。 | 事業計画が固まっていないため、未定である。 |

| 4 | 地区内地権者にも詳細を知らない人がいる。また、周辺について影響が大きい計画であるが、周知が不十分ではないか。 | 区は、地区内地権者には、まずは準備組合が情報提供を行うものと考えている。周辺住民への周知については、本日の説明会を皮切りに、今後も丁寧な情報提供に努め、ご理解を頂きながらまちづくりを進めていきたい。 |

| 5 | 再開発区域内は銭湯や居酒屋などのサードプレイスが多くある。今の形態のまま残せなくても、サードプレイスとして残ってほしい。 | 地権者の方のご意向もあるため、ご意見を聞きながら検討を進めていきたい。(準備組合回答) |

| 6 | 再開発の計画スケジュールの見込みを知りたい。 | 令和7年度の都市計画決定を目指している。その後、合意形成や関係機関協議が順調に進めば7年から8年後(令和14年度から15年度)の完成を見込んでいる。(準備組合回答) |

| 7 | 準備組合は法的強制力があるのか。準備組合に入らないと意見が言えないのか。 | 準備組合は任意団体で法的強制力はない。今後、準備組合に入らない方にも積極的に情報発信を行い、意見交換を行っていく。(準備組合回答) |

地域要望に関すること

| 番号 | 質疑・意見 | 回答 |

|---|---|---|

| 1 | 学園西通りと駅前の道路の交差点が混雑しているので、再開発施設から交通広場にデッキを接続してほしい。また、地下の東西自由通路が狭いので改善してほしい。 | 当該交差点の状況は課題と捉えており、今後、鉄道事業者等と協議を進め、再開発で駅前広場や駅とデッキを接続することで、人の流れが分散すると考える。地下の自由通路は、今後、改善も視野に入れて考えていきたい。 |

| 2 | 東口に公共トイレを作ってほしい(要望)。 | (要望事項のため、回答なし) |

今後の予定

パブリックコメントを令和7年1月8日まで実施し、皆様から様々な意見を頂戴した後、令和7年2月下旬を目途に地区まちづくり計画を変更していきます。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は