ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の許可・検査・確認 > 建築確認申請以外の届出等 > 低炭素建築物新築等計画の認定申請

ここから本文です。

公開日:2020年1月9日 更新日:2025年5月13日

低炭素建築物新築等計画の認定申請

認定制度の概要

都市の低炭素化の促進に関する法律により、市街地区域内等において、低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物の新築等を行う建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。

認定基準

以下に示す省エネ性能の基準、その他講ずべき措置、及び資金計画等が適切なものであることを満たす必要があります。

■省エネ性能の基準

外皮性能及び一次エネルギー消費性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)に基づく誘導基準に適合していること。

| 住宅 | 外皮性能:誘導基準(強化外皮基準) | UA値※ | 0.6以下 |

| ηAC※ | 2.8以下 | ||

| 一次エネルギー消費性能 | △20%以上 | ||

| 非住宅 | 外皮性能 | PAL*※ | 基準値以下 |

| 一次エネルギー消費性能 | 用途に応じて△30%から△40%以上 | ||

※ UA値(外皮平均熱貫流率)W/(平方メートル・K)

※ ηAC(冷房期の平均日射熱取得率) _

※ PAL*(年間熱負荷係数) _

■その他講ずべき措置

以下に示す1、2、3の全ての適合措置、または環境性能評価に基づき、標準的な建築物と比べて、低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めるもの。

1 再生可能エネルギー源を利用するための設備の導入。

2 省エネ効果による削減量と再エネ利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。(戸建て住宅の場合のみ)

3 省エネルギー性能に関する基準では考慮されない、以下のアからケに掲げる低炭素化に資する措置等のうち、一以上の項目を講じていること。

ア 節水に資する機器を設置している。

イ 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置している。

ウ HEMS(住宅の場合)又はBEMS(非住宅の場合)を設置している。

エ 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置している。

オ 一定のヒートアイランド対策を講じている。

カ 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。

キ 木造住宅若しくは木造建築物である。

ク 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。

ケ 建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリット自動車に電気を供給するための設備又は電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備を設置している。

認定制度については、国土交通省(外部サイトへリンク)及び(一社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

認定による優遇措置

・容積率の不算入

低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)により、通常の建築物の床面積を超える場合に、当該低炭素建築物の延べ面積の20分の1を限度として、容積率から除外することができます。

・認定低炭素住宅に関する税制、融資の優遇

税制優遇等については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

低炭素建築物新築等計画の認定申請について

申請の流れ

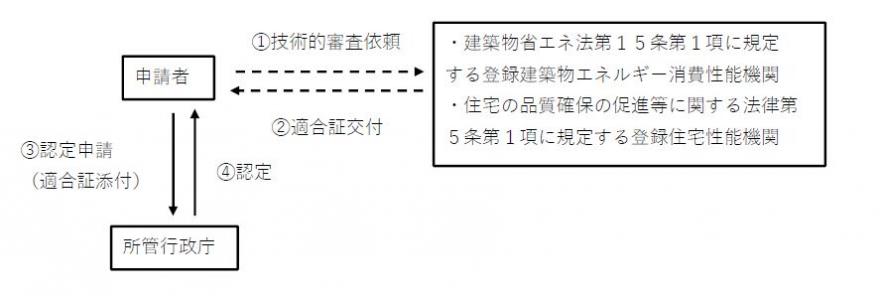

申請の流れは以下に示します。

(注意)

技術審査を受ける建築物の用途によって、建築物省エネ法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能機関」という。)と住宅品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能機関(以下「登録住宅性能機関」という。)で提出先が異なりますので、以下をご参照ください。

| 対象建築物 | 登録建築物エネルギー消費性能機関 | 登録住宅性能機関 |

|---|---|---|

| 住戸の認定 |

〇 |

〇 |

| 住宅のみの用途に供する建築物 |

〇 |

〇 |

| 上記以外の建築物 (住宅と住宅以外の用途が混在する場合) |

〇 |

× |

■登録建築物エネルギー消費性能機関

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

■登録住宅性能評価機関

一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

申請時期

認定申請は、工事に着手する前に申請してください。着工後に申請はすることはできません。また、低炭素建築物新築等計画の認定により、容積率の特例措置を受ける場合には、建築確認済証交付前に認定を受ける必要があります。

申請図書

以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。

- 低炭素建築物新築等計画認定申請書(別記様式第五)(外部サイトへリンク)

- 委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)

- 適合証(正本は原本。副本は写しでも可能。)

- 手数料額計算書認定申請用(別記第1号様式)(ワード:19KB)

- 国土交通省施行規則第41条に規定する図書

申請手数料

認定申請にかかる手数料は、足立区事務手数料条例別表第6に基づく、手数料表をご参照ください。足立区事務手数料条例と以下の手数料表との差異があった場合は、足立区事務手数料条例の手数料とします。

また、申請時には、手数料表(PDF:253KB)を用いて作成した手数料額計算書認定申請用(ワード:19KB)を添付してください。

認定された低炭素建築物の計画変更認定申請について

認定通知後に計画内容を変更された場合(軽微な変更は除く)には、計画変更認定申請を行ってください。

申請図書

以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。

- 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(別記様式第七)(外部サイトへリンク)

- 委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)

- 適合証(正本は原本。副本は写しでも可能。)

- 手数料額計算書変更認定申請用(別記第2号様式)(ワード:19KB)

- 国土交通省施行規則第41条に規定する図書のうち変更に係るもの

申請手数料

変更認定申請にかかる手数料は、足立区事務手数料条例別表第6に基づく、手数料表をご参照ください。足立区事務手数料条例と以下の手数料表との差異があった場合は、足立区事務手数料条例の手数料とします。

また、申請時には、手数料表(PDF:253KB)を用いて作成した手数料額計算書変更認定申請用(ワード:19KB)を添付してください。

認定された低炭素建築物の建築工事完了報告について

認定建築主(計画の認定を受けたもの)は、認定低炭素建築物の建築工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査を受け、検査済証が交付された場合、速やかに工事完了報告書を提出してください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。

報告書類

■建築士が計画に従って建築工事が行われていることを確認した場合

- 工事完了報告書(別記第9号様式)(RTF:81KB)

- 工事監理報告書の写し(建築士法施行規則第17条の15)

- 委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)

■施工者が計画に従って建築工事が行われていることを確認した場合

- 工事完了報告書(別記第10号様式)(RTF:78KB)

- 当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの

- 委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)

その他

以下、申請等を行う場合には、足立区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に基づく様式を用いて、提出してください。

また、軽微な変更該当証明申請書につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項が適用される建築物のみ、申請することができます。

様式

- 取下げ届(別記第4号様式)(RTF:74KB)

- 新築等状況報告書(別記第7号様式)(RTF:74KB)

- 建築取りやめ届(別記第8号様式)(RTF:74KB)

- 軽微変更該当証明申請書(別記第12号様式)(RTF:139KB)

認定等の申請先

申請先は、以下のとおりです。

| 延面積 | 申請書受付窓口 | 申請書審査担当 |

|---|---|---|

| 10,000平方メートル以下 | 足立区 | 足立区 |

| 10,000平方メートル超 | 東京都(※) |

東京都(※) |

※申請図書については、東京都のホームページにてご確認ください。

・足立区

足立区都市建設部建築室建築審査課設備係

電話:03-3880-5278

・東京都

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課設備担当

電話:03-5388-3372

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は