ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > あだち学校ICT情報ひろば > 【あだち学校ICT情報ひろば】学校の取り組みバックナンバー > 【リーディングDXスクール】西新井小のICTは教科の目的に合わせてバッチリ!

ここから本文です。

公開日:2025年3月12日 更新日:2025年3月20日

【リーディングDXスクール】西新井小のICTは教科の目的に合わせてバッチリ!

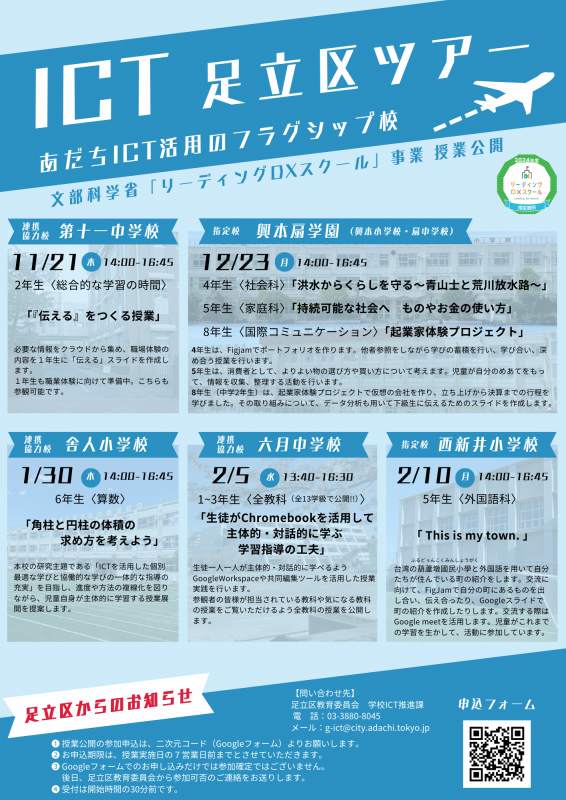

ICT足立区ツアー第5弾は西新井小学校

令和6年度の文部科学省「リーディングDXスクール事業」授業公開。

足立区では、「ICT足立区ツアー」と題し、11月から2月までの期間に小中学校5校で実施してきました。

2月10日には、文部科学省「リーディングDXスクール事業」の指定校・生成AIパイロット校である西新井小学校が今年度の授業公開「ICT足立区ツアー」の大トリを務めました。

足立区外からも山形県から宮崎県まで、全国各地から沢山の方にご参加いただきました。

教科の目的に合わせて使うICT

「第15回 EDIX(教育総合展)東京」でEDIX初の公開授業を行うなど「ICT活用の進んでいる学校」というイメージの強い西新井小学校が公開したのは、小学校では珍しい外国語科の授業。

西新井小学校では、ゴールデンウィーク明けから台湾の葫蘆墩國民小學(ふるどぅんこくみんしょうがく)とGoogle for Education パートナー自治体プログラムに参画している自治体同士として学校全体で関係を深めてきました。

Google for Education パートナー自治体プログラムとは

ChromebookやGoogle for Educationを利用している自治体で、Google for Education側から依頼されて参画するもの。これにより、Google for Educationによる以下の支援が受けられています。

- 基本操作や情報モラル教育に関する研修会の支援

- パートナー自治体間の情報共有イベントへの参加

- 新機能の情報提供など

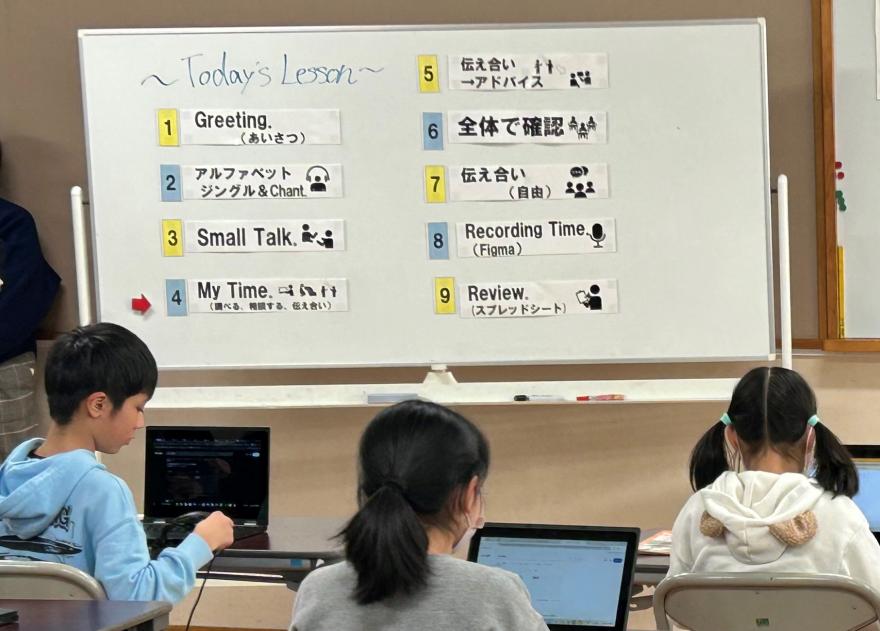

これまでにも2・3年生の図工の授業や6年生の総合的な学習などで交流していましたが、この日は5年生が「台湾の小学生たちと単元の最後にGoogle Meetを使ってオンライン交流すること」を目的に、自分たちの街(東京)にある好きな場所やそこでできることについて、紹介内容を深めていました。

「Small Talk」では、これまでの学習を振り返り、基本表現を繰り返し実践。

これまでの学びの定着を図った後は、自分で何をするかを選べる「My Time」でより詳しく台湾の子どもたちに自分たちの街を紹介するためにわからない表現を調べたり、友だちに確認したり、試しに友だちに伝えてみたりしていました。

「詳しく説明するってどうすればいいんだろう」と悩みながらも、子どもたちは「big」「long」「beautiful」「cute」「interesting」「fun」などの様子を表す言葉をたくさん見つけ、友だちに伝えていました。

隣同士での伝え合った後は、全体でペアを変えながら、たくさんの友だちとやりとりを重ねた子どもたち。

他の子の紹介を聞くことで、「もっと説明したい」「これって何て言うんだろう」と探究心が強まっていく様子が窺えました。

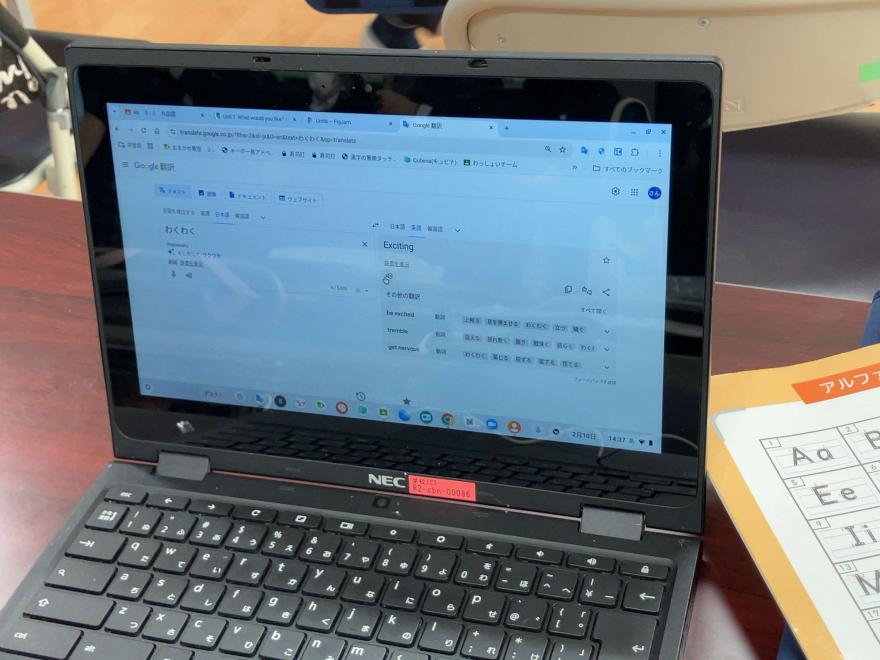

追加したい「様子を表す言葉」がわからない時は、Google翻訳や教科書を使って即座に調べ、コミュニケーションに生かしていました。

西新井小学校の先生たちは、外国語科での授業公開にあたり、ICTの活用が主目的とならないよう、あくまでも「外国語科としての目的の達成」をすることを大切に準備してきました。

当日は、端末も教科書も見ずに友だちと英語でやりとりする子どもたちに講師の東京学芸大学 北澤武教授も驚嘆。

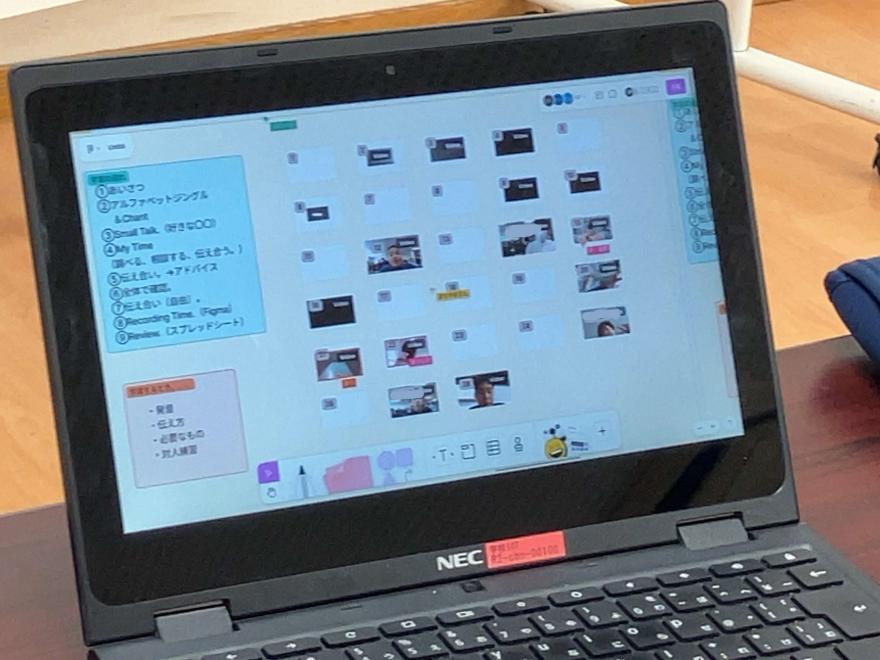

端末活用についても、「今日の学び」を動画撮影してFigJamのシートに記録・共有したり、スプレッドシートで現状把握をしたりと、これまでに積み重ねられた子どもたちの活用力の高さが当たり前のように発揮されていました。

学校に関わる人みんなで支える子どもたちの学び

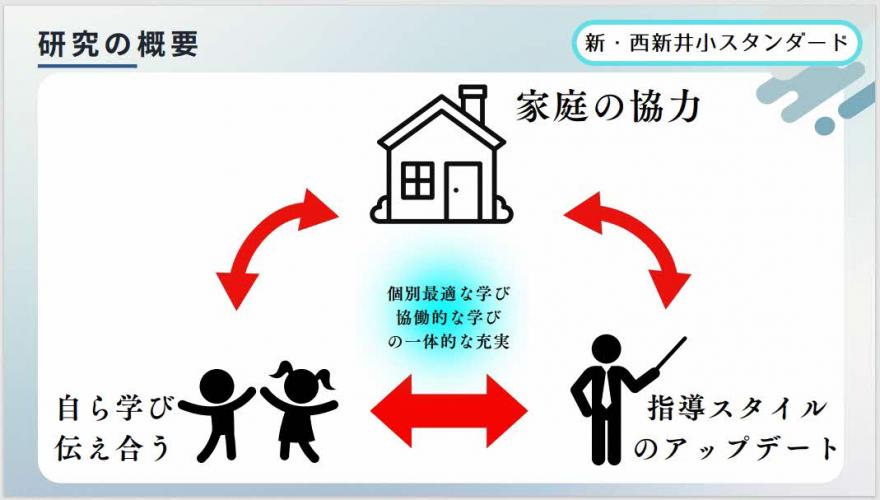

授業公開後の研究発表では、授業だけに留まらない学校としての取り組み、低学年・中学年・高学年を代表する若手の先生たちの実践での悩みや解決策などが紹介されました。

先生が「答えを教える人ではなく子どもたちの学びを支える人」として指導のスタイルをアップデートしていくと共に、家庭でも「生活リズムの面」「学習面」「メンタル面」から協力してほしいことを保護者会などで依頼し、学校と家庭が一体となって子どもたちを育んでいく。

この土台がしっかりと構築されているからこそ、今回の授業公開でもICT活用だけじゃない、教科の学習としての在り方の追究ができたのだと感じ取ることのできる発表でした。

令和6年度からは端末やアカウントの管理を組織的・効率的に行えるよう、各学年から1名を募り、西新井小学校「チームICT」も発足。

指導スタイルのアップデートについても、個々の先生がセルフチェックするだけでなく、学年ごとに取り組み目標を設定したり、各教科の「見方・考え方BOOK」を作成して「どういった視点で取り組めばいいか」を示したりと学校全体でICT活用に取り組んでいる様子が窺えました。

「これからの授業、どうするの?」

研究発表後は「これからの授業、どうするの?」と題してパネルディスカッションを開催。

講師として伴走していただいた東京学芸大学の北澤武教授のほか、川崎市立南河原小学校の佐藤郁美先生をパネリストとしてお招きし、西新井小学校の今野拓洋先生と足立区教育委員会の職員も加わり、ディスカッションが始まりました。

川崎市南河原小学校と足立区立西新井小学校

両校は令和6年度の「リーディングDXスクール事業」の指定校として認定され、ICTを通した自治体間の交流から、今回の学校同士の交流に繋がりました。

令和7年1月22日には南河原小学校で、今回の令和7年2月10日には西新井小学校で、両校の先生がお互いにパネルディスカッションに登壇し、川崎市と足立区がICTを通して交流することができました。

当日は端末を活用した授業による子どもたちの変化について、川崎市と足立区、それぞれの場所での実践によって得られた気づきをシェアしていただきました。

「複線型授業で学力は上がるのか」というテーマでのやりとりでは、「一人で」「友だちと相談しながら」「先生に聞きながら」と学び方を子どもたち自身が選べることによって、「従来の授業と比べてついていけない子どもが減った」「テストで何も書かない子どもが減った」「自分の考えを述べる場面で今までは3割くらい無回答だったが、数人になった」という授業をしている中で得た実感のお話も。

北澤教授からは、国立教育政策研究所の令和6年度全国学力・学習状況調査で示された「課題解決に向けて自ら取り組んでいる子どもたちは学力が高い」という結果についても紹介されていました。

参加者の声

- 子どもたちが伝えようとする意欲が伝わってきて、誰とでもコミュニケーションを取ろうとする姿がすごいと思いました。また、何も見ずに、英語を話すことができていたので、自分の学校でもそのような練習をしないとなと勉強になりました。ICTも有効的に使っていたので、参考にしたいです。

- デジタルタイマーの活用がよく、メリハリがある授業だと感じました。アプリケーションも、FigJam・Padlet・スプレッドシートと複数使用していても、非常にスムーズな印象でした。タブレットの活用とそうでない場面のバランスも良くICT活用の授業としては理想的に感じました。授業者の先生が、普段からしっかり考えられ、アプリケーションの機能に熟知されているからこそ、この授業が行えているのだろうなと思いました。児童が終始楽しそうに授業を受けていたのも良かったです。

- ICTの活用が、いかにも「使うぞ」という感じではなく、授業の中にとても自然に組み込まれている印象を受けました。海外との交流授業も機会があれば拝見したいです。

ICT足立区ツアー大盛況のうちに終了!

区内小・中学校で実施したICT足立区ツアー、お陰様で毎回たくさんの方にご来場いただくことができました。

区内小・中学校で実施したICT足立区ツアー、お陰様で毎回たくさんの方にご来場いただくことができました。

お申し込みいただいた皆様、お気に留めていただいた皆様、ありがとうございました。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は