ホーム > 区政情報 > 広報・報道 > シティプロモーション > 夢かなえよう。withあだちの6大学大学連携事業 > あだちの大学リレーイベント企画

ここから本文です。

公開日:2020年2月13日 更新日:2025年2月10日

あだちの大学リレーイベント企画

掲載のイベントは実施済みのものです。

あだちの大学リレーイベントってどんな企画??

あだちの大学リレーイベント企画は、

1.区内大学のことを知っていただくため

2.大学と区民がつながるきっかけをつくるため

3.大学が持つ知識やノウハウを区民に還元するため

この3つを目的に、区内の大学が連携し区民向けの企画をリレーして実施しています。

これまでに実施された企画をぜひご覧ください。

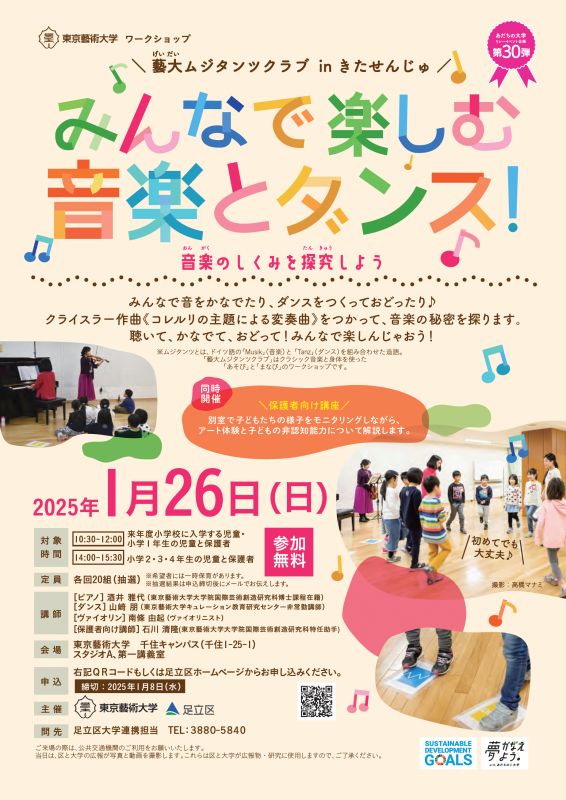

第30弾 東京藝術大学「みんなで楽しむ 音楽とダンス! 藝大ムジタンツクラブ in きたせんじゅ」

日時 2025年1月26日(日曜日)

日時 2025年1月26日(日曜日)

場所 東京藝術大学 千住キャンパス

講師

東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 博士課程在籍 酒井 雅代

東京藝術大学キュレーション教育研究センター 非常勤講師 山崎 朋

東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 特任助手 石川 清隆

ヴァイオリニスト 南條 由起

ヴァイオリン、ピアノの生演奏で体を動かして、音楽とふれあった子どもたち。変奏曲の仕組みをもとにしながら、クライスラー作曲の音楽に自由な振り付けを考えました。

保護者向け講演会では子どもの非認知能力とアート体験について解説。また、ワークショップに参加する子どもの様子をモニタリングしながらプログラムの説明を行いました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・非認知能力の重要性、向上のための声かけの手法や考え方を学ぶことができました。参加した子供も非常に楽しめたとのことでした。リモートで子供の様子をモニターできたのも新鮮で良い経験になりました。

・子どもには音楽を楽しんでいってほしいと思う。音楽の無限の可能性やコミュニケーションにつながることを改めて感じた。

・親は「支援者」として振る舞うことの大切さを理解することができました。なかなか日常では感じてなかったですが、これからやってみようと思います。

第29弾 東京未来大学リレーイベント企画「子どもの発達のキホンと支援のヒント」

日時 2025年12月7日(土曜日)

日時 2025年12月7日(土曜日)

場所 東京未来大学 C棟C431教室

講師 北濵 千枝子 特任准教授(東京未来大学 保育・教職センター)

何か課題のある子どもは「困った子ども」ではなく「困っている子ども」。

そもそも発達とは何か?から始まり、言葉や行動・情緒の発達について解説しました。

子育ての心配を抱えた保護者、様々な子どもの理解や対応について学びたいと思っている支援者(保育者や支援機関職員等)が集い、お子さんのことを丁寧に考える時間となりました。

また、様々な相談先やつながり先の紹介を通し、保護者だけで抱え込まない子育てのメッセージを送りました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・子育てに悩む親、支援者として、とても貴重なお話しでした。自分も含めて、感覚的な難しさから生活の辛い部分、子どもの生きづらさがより理解出来ました。(保護者)

・我が子に対して困りごとと思っていたことが、まさに”区別する力がついた”発達だと気づかされました。(野菜の味がわかるようになり、食べなくなったので、、、)いろんなアプローチをしていきたいと思います。(保護者)

・すぐ現場で使える考え、声掛けが学べました。職場の方に伝えて、実践していこうと思います。また機会がありましたら、よろしくお願いします。(保育施設の保育者)

第28弾 放送大学リレーイベント企画「理科好きあつまれ!科学のセカイ入門講座!自分だけのけんび鏡でミクロの世界をのぞいてみよう!」

日時 2024年8月18日(日曜日)

日時 2024年8月18日(日曜日)

場所 学びピア21 6階 放送大学東京足立学習センター 講義室及び実験室

講師 最上 善広 特任教授(放送大学東京足立学習センター所長)、堀田 のぞみ 非常勤講師

当日は、160名のお申し込みの中から当選された、小学生20名が参加してくれました。

講座の前半では、レンズの代わりとなるアクリル玉をペットボトルのふたに差し込み、倍率も調整可能な簡易顕微鏡を工作し、植物の花粉やゾウリムシなどを観察しました。また後半では、本物の顕微鏡の使い方を教わりながら、ゾウリムシやボルボックスを観察。自分で作った顕微鏡で肉眼では見えないものが見えたときには、子どもたちはとても興奮していました。

また、当日は、お茶の水女子大学の学生が、作り方や実験をとても丁寧にサポートとしてくれて、保護者の皆さんも安心して見学することができました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

児童の感想

・班のみんなと協力できるとこや、見るだけでなく、作ることができるということが楽しかった

・生活ではやらないことをたくさんできて、斬新で楽しかったです

保護者の感想

・実際に手を動かして学ぶ体験ができたこと、学校の授業では2時間たっぷり使うことができないので、貴重な体験となりました

・最初あまりの子どもは乗り気ではなかったのですが、どんどん表情が明るくなって講座を楽しんでいることが分かり、参加してよかったです。ありがとうございました

第27弾 東京電機大学リレーイベント企画「理科好きあつまれ!つくって つなげて 電池のナゾを解き明かそう!」

日時 2023年10月28日(土曜日)

日時 2023年10月28日(土曜日)

場所 東京電機大学東京千住キャンパス 4号館 化学実験室

講師 田中 里美 教授(東京電機大学 工学部 自然科学系列(化学)講師 博士(工学))

当日は276名のお申込みの中から当選された、小学生38人が参加されました。

小学3・4年生対象の午前の部では、フルーツを使って電池がつくれるか実験。フルーツの種類や電極との組み合わせによって、電池につながったオルゴールの音の大きさや音程が違うことに盛り上がりました。

小学5・6年生対象の午後の部では、シートに薬液を塗って太陽電池づくりに挑戦。どの班もなかなか電気が上手く流れず何度も実験にチャレンジし、最後にオルゴールが鳴った時は拍手が上がりました。

白衣を着た大学生のサポートのもと、大学の専門的な科学実験室で児童たちはとても熱中して実験に臨んでいました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

児童の感想

・ 音が出なかったりすると、これなら出るかもしれないなど、考えるのが楽しかったです

・ 学校ではできない、教えてくれないようなことができた

保護者の感想

・ 大学生のお兄さんお姉さんのサポートが丁寧で子どもに近い感じが良かったです

・ 大学の中に子どもが入ったのは初めてだったのですが、普段見ることが出来ないものが沢山あって楽しそうでした

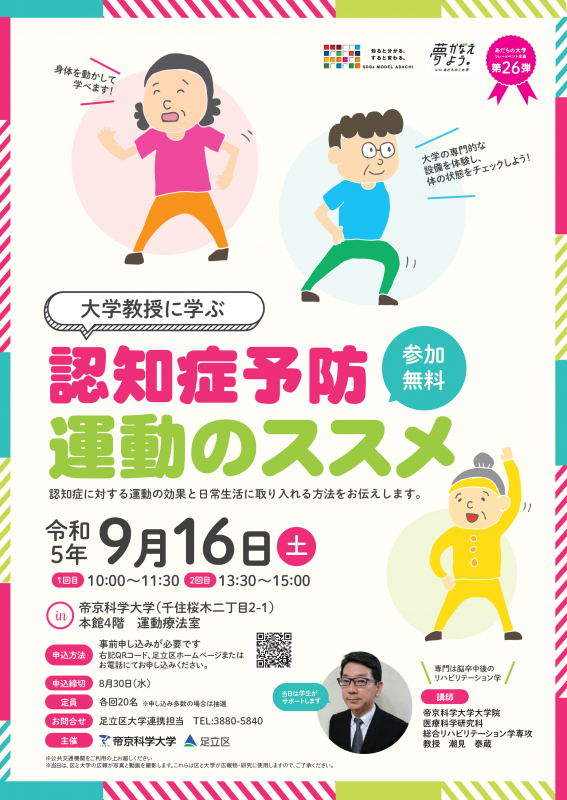

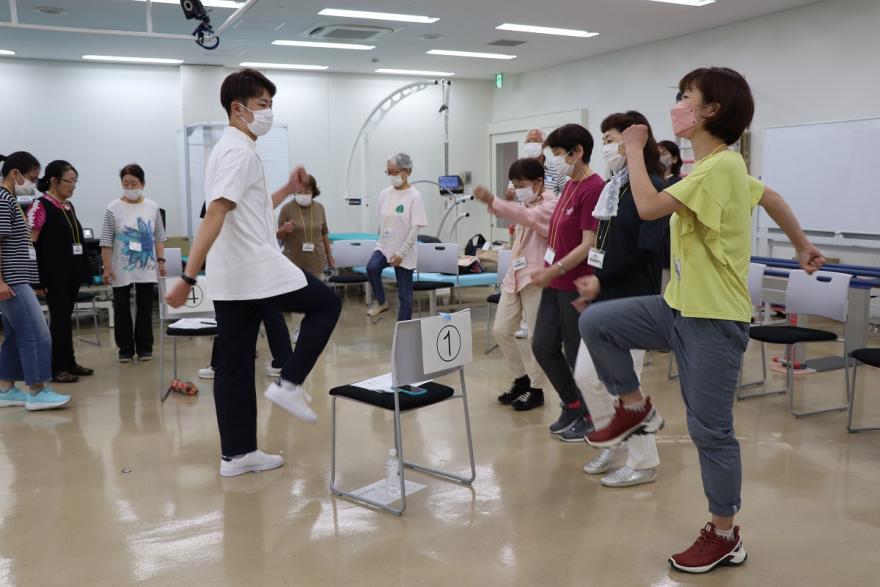

第26弾 帝京科学大学リレーイベント企画「大学教授に学ぶ 認知症予防 運動のススメ」

日時 2023年9月16日(土曜日)

日時 2023年9月16日(土曜日)

場所 帝京科学大学 本館 運動療法室

講師 潮見 泰藏 教授(帝京科学大学大学院 医療科学研究科 総合リハビリテーション学専攻)

リハビリテーション学を専門とする潮見教授による、認知症予防と運動の講座を開催しました。

前半は認知症に関する最新の情報を解説。「歩くのが遅くなる=認知機能低下リスク」、「ややきついと感じる早歩きを混ぜたウォーキングが健康増進につながる」といった、すぐに役立つ知識を学びました。

後半は理学療法学科の学生による指導のもと、参加者は班に分かれて運動を実践。ストレッチや足踏み、スクワットなど家の中でもできる簡単な運動を行いました。

講座終了後、希望者は体成分分析装置やコグニバイク(ペダルをこぎながら全面のモニターで脳トレも行う機器)といった大学の専門的な機材を体験し、自分の体の状態を知ることが出来ました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・とてもいいお話を聞かせていただきありがとうございました。初めての参加で充実した時間で潮見先生の説明は分かりやすくこれからの生活に役に立てられそうです。がんばります。

・若い方々とふれあえる機会が与えられて本当に楽しかったです。大学に足を踏み入れたのも初めてでしたので、他の大学も見学したくなりました。

・簡単な足踏み運動でも90度まで太ももを上げることで心拍数が上がることを実感でき、インターバル運動(※)をやってみようと思いました。又86才の母にもすすめてみます。

※ 「早歩き3分」と「普通歩き3分」を交互に行うような緩急をつけた運動

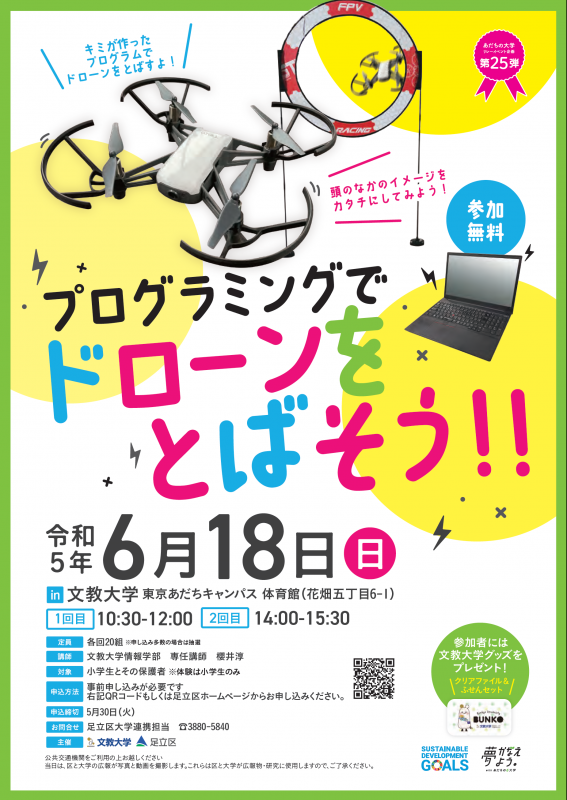

第25弾 文教大学リレーイベント企画「プログラミングでドローンをとばそう!!」

日時 2023年6月18日(日曜日)

日時 2023年6月18日(日曜日)

場所 文教大学 東京あだちキャンパス 体育館

講師 文教大学 情報学部 専任講師 櫻井淳

当日は1,000組以上のお申込みの中から当選された、小学生と保護者の皆様が参加されました。

前半は講師がドローンを操作しながら、どこまで高く飛べるか、どうやってコントローラーで動かすか等を説明し、児童は大学生のサポートのもとドローンの操作を体験しました。

後半はプログラミングソフト「Scratch」を使用し、児童一人ひとりがどうドローンを飛ばすかを考えながらプログラミングを行い、出来上がったプログラムでドローンを飛ばすことに挑戦しました。

イベントの最後には、講師から保護者に向けて「プログラミング学習の意義」について解説し、論理的思考力・問題解決能力について学びました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・子どもが初めてドローン操作やプログラミングをしたが、楽しんでいた。失敗してもなんでだろうと考える姿をみることが出来ました。ありがとうございました。

・少人数なので、参加者みんながしっかり体験できた。学生の方々が小グループ毎に対応していただけるので分からないことが聞きやすかった。学生さんたち、良い人だった。

・小学低学年にもわかりやすい内容で、実際にさわる・実践することで、より興味を深めることができたと思います。

第24弾 東京藝術大学リレーイベント企画「みんなで楽しむ 音楽とダンス! 藝大ムジタンツクラブ in きたせんじゅ」

日時 2023年1月29日(日曜日)

日時 2023年1月29日(日曜日)

場所 東京藝術大学 千住キャンパス

講師

東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 助教 酒井 雅代

東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 教育研究助手 山崎 朋

東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 特任助手 石川 清隆

ヴァイオリニスト 南條 由起

子どもはピアノ、ヴァイオリンの生演奏で体を動かして、音楽とふれあいました。また、バッハの曲を形に見立てたり、自由な振り付けで表現してクラシックの仕組みを体感しました。

保護者は別室で子どもの様子をモニターで見ながら、プログラムの解説を受けました。他にも「やってみながら学ぶ」、「支援者の立場で子どもをサポートすること」について学びました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・子どもたちの様子を別室で見ながらお話を聞けて良かった。子どもたちが楽しそうで、音楽は奥が深いと改めて感じました。

・なかなか音楽やダンスに集中して触れる時間がないので、子どものいい体験になったと思います。

・少し人見知りな子ですが、少しずつ馴染んで楽しんでいる様子が見られ、初めての方と一緒に何かをする体験としてよかったです。

・音楽、体験、学び、子どもへのアプローチ方法を聞いて、映像(子どもたちの様子)からも学べて感動しました。自分自身の音楽とのかかわり方が、今後大きく変わると思いました。

第23弾 東京未来大学リレーイベント企画「あそびと対話で育てよう 子どもの人間力」

日時 2022年10月30日(日曜日)

日時 2022年10月30日(日曜日)

場所 東京未来大学

講師 東京未来大学 こども心理学部 今井康晴 准教授

現代の子どもに求められる人間力(非認知能力)について解説。また、SDGsに関する絵本の読み聞かせを行い、親子で「つくる責任つかう責任」やジェンダーについて学びました。

おもちゃ作りの時間では、会場中央に用意された大量の廃材や色ペン等を用いて、子どもたちは思い思いのおもちゃを創作しました。親子でよく話し合い、工夫して創作を行うことで、子どもの人間力を育てる実践の場となりました。

最後のQ&Aの時間では、あそびにおける子どもとの接し方、スマホとの付き合い方等の助言をいただきました。詳細は以下のファイルをご覧ください。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・非認知能力について、お恥ずかしながらよく知らなかったので、今後意識していきたいと思います。

・絵本の読み聞かせがよかった。絵本でもSDGsをとりあげているのは知らなかった。

・工作材料をたくさん用意していただいており、子どものワクワク感がこちらにまで伝わってきました。

・大学の雰囲気を身近に感じながら、子どもの自由な発想を実際に作り上げ、子どもも集中し達成感を感じることができた。他の子どもの作品にいい刺激を受けられた。

第22弾 放送大学リレーイベント企画「これからの時代を生きる子どもを育てるヒント」

日時 2022年9月3日(土曜日) ※Zoom、パブリックビューイング併用開催

日時 2022年9月3日(土曜日) ※Zoom、パブリックビューイング併用開催

講師 東洋英和女学院大学 池田裕恵 名誉教授

子どもが遊びを通して育つ仕組みについて、具体的な事例をもとに解説。ひとつの遊びを取ってみても、そこから子どもは多くのことを学び、育つことを参加者は知ることができました。

また、子どもが遊ぶときに大人がするとよいこと、してはならないことを紹介。子どもの自主性・積極性を大事にし、子どものやることをよく見て、よく聞いてあげることが大事とのことでした。当日は保護者に加え、保育に携わる方々も多く参加され、各々にとってこれからのヒントとなる内容でした。

最後に、事前質問で多かった子どもとスマートフォンの付き合い方について、あらかじめ時間を決めて利用する等の助言もいただきました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・大人の役割が、これからの時代を生きていく子どもたちにとっての「遊び」とは何か、なぜ大切かが、しっかりと繋がり入っていきました。

・年長児の女の子を育てていて、保育園のお迎え時に「公園に行こう」と毎日言われるのを断っていましたが、短い時間でも寄ろうと思いました。

・幼稚園のお友達には小学校受験をする子がいて、色々とお教室でお勉強をしている子がいてドリルやワークなどさせないといけないかなと思っていましたが、就学前は思い切り遊んであげることが大切だとわかり、もっと遊びの時間を大切にしようと思いました。

・心理学、運動面のデータなどを通して根拠に基づいて説明されていたので非常に分かりやすかった。また、機会がありましたら先生の話をもっと聞きたい。

第21弾 文教大学オンライン講座「いろんな文化シッテgood!! 世界のトモダチつくるコツ」

日時 2022年2月19日(土曜日) ※Zoom開催

日時 2022年2月19日(土曜日) ※Zoom開催

講師 文教大学国際学部国際理解学科 孫美幸 准教授

講座では、外国ルーツを持つ学生も参加し、小学生だったときの悩みや苦労話など、リアルな体験談を語ってくれました。また、様々な国の文化に関するクイズも出され、参加した子どもたちからは、チャットを使った質問や感想の書き込みが300件を超え、オンラインでも交流を深めることができました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・外国の文化や挨拶などを知ることができて、楽しかったです。外国のことをもっと知りたいと思いました。

・講師が温かい雰囲気で素敵でしたし、学生さん3人がそれぞれ文化の違いがある中、小さい頃にご苦労されたと思うのですが、個性が輝いていてお話も実体験なので納得できました。

・文教大学が国際的で、とても興味を持ったので、是非、家族で見学に行ってみたいと思いました。

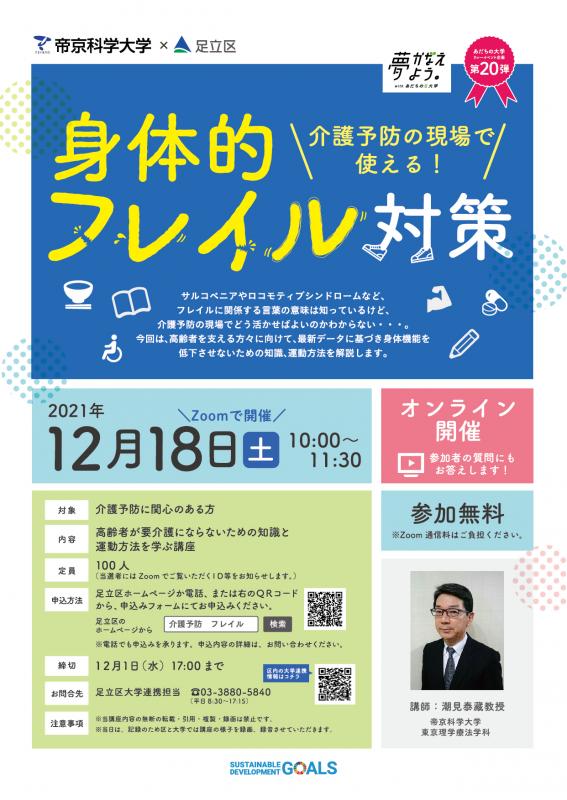

第20弾 帝京科学大学オンライン講座「介護予防の現場で使える!身体的フレイル対策」

日時 2021年12月18日(土曜日) ※Zoom開催

講師 帝京科学大学東京理学療法学科 潮見泰藏 教授

前半は、フレイル、ロコモティブシンドローム、サルコペニアなどの言葉の意味やそれぞれの関係性など、イラストやグラフを使って説明。介護予防に従事する方もこれまでの知識を再確認できる場となりました。

後半では、正しい筋力トレーニング方法について、潮見先生が動画を使って解説。ポイントとなるところは動画を止めて、体の使い方やひざの曲げ方など、細かい動きを分かりやすく教えてくれました。親のフレイルが気になる方から、介護予防に従事する方まで、幅広い層に役立つ内容でした。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・先生のお話しがとても分かりやすく、知識としては知っていたが、なかなか実践できていないことを痛感した。

・改めてフレイル、サルコペニアの意味をしっかり知ることができた。実際に運動の動画があったことにより、より具体的に高齢者の方へ、自宅でできるトレーニング方法をお伝えすることができると思う。

・今まで学んだことや現場で指導していることの再確認、よりかみ砕いた分かりやすい説明だったので、今後の運動指導にすぐ役立つ内容だった。

・高齢の母や親せき、知人、高齢化していく自分たち全員が健やかに暮らしていくための介護予防の知識と理解を与えていただいたことは大変有意義だった。今回学んだことをできるだけ多くの方と共有しながら、継続的に学んでいきたいと思った。

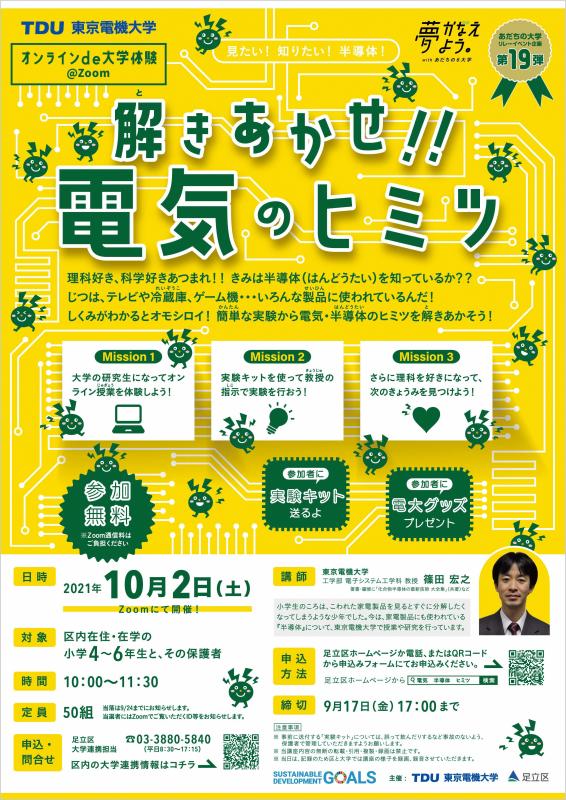

第19弾 東京電機大学オンライン講座「見たい!知りたい!半導体!解きあかせ!!電気のヒミツ」

日時 2021年10月2日(土曜日) ※Zoom開催

講師 東京電機大学工学部電子システム工学科 篠田宏之 教授

講座では、事前に参加者に送った実験キットを使い、ムギ球とLEDの点灯実験をしながら、半導体のしくみを学びました。なかなか点灯しなかった子どもたちからも、次々に「点きました!」とメッセージが届きました。

また、「半導体の代わりになるものはありますか?」「子どもを理科好きにするには?」など、たくさんの質問が寄せられ、篠田先生が一つひとつ分かりやすく丁寧に解説してくれました。

参加者のコメント(アンケート抜粋)

・先生のお話しや実験の説明が分かりやすく、とても楽しい時間を過ごすことができた。

・実験を通じて仕組みを知ることが出来、かつ足立区の大学を知る機会に繋がった。

・実験ができたことで先生の話がよく理解できた。子ども向けオンライン講座に参加するのは初めてだったが、講座内容にも集中することができ、また、感染リスクも心配せずに参加することができたのでよかった。

・またこのような機会があれば、是非参加したい。理科の中でも興味がなかった電気だが、少し好きになった気がする。

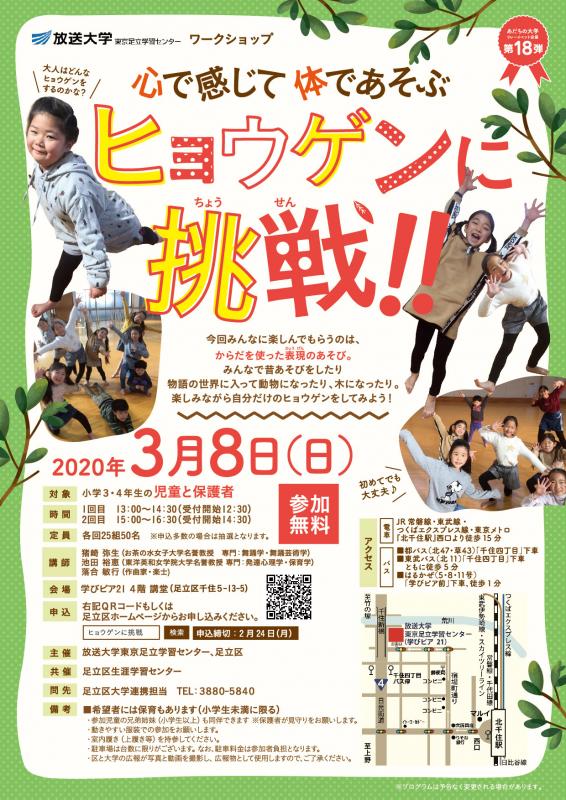

第18弾 放送大学ワークショップ ※開催中止※

「心で感じて 体であそぶ ヒョウゲンに挑戦!!」

今回みんなに楽しんでもらうのは、からだを使った表現のあそび。

みんなで昔あそびをしたり、物語の世界に入って、動物になったり、木になったり

楽しみながら自分だけのヒョウゲンをしてみよう!

日時 2020年3月8日(日曜日)

場所 学びピア21 4階 講堂

講師 猪崎弥生先生

(お茶の水女子大学名誉教授 専門:舞踊学・舞踊芸術学)

池田裕恵先生

(東洋英和女学院大学名誉教授 専門:発達心理学・保育学)

落合敏行先生 (作曲家・楽士)

※本ワークショップは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、開催を中止しました。

第17弾 東京藝術大学ワークショップ

「藝大ムジタンツクラブinにしあらい

みんなで楽しむ音楽とダンス!-音楽にかくれた数字のひみつ-」

音楽にかくれた数字をみつけたり、

音楽と数字をくみあわせておどったり、

聴いて、かなでて、おどって!みんなで楽しんじゃおう!

日時 2020年1月11日(土曜日)

場所 ギャラクシティ

講師 酒井雅代先生:ピアノ(国際芸術創造研究科教育研究助手)

山崎 朋 先生 :ダンス(国際芸術創造研究科教育研究助手)

南條由起先生:ヴァイオリン(プロヴァイオリニスト)

参加した児童のコメント(アンケート抜粋)

・もっと音がくのことをしりたい。

・音はすごいなとおもいました。

・もう少しむずかしいダンスにもちょうせんしてみたい。

※同日開催※

あだちの六大学による子育て・教育応援シリーズ第5弾

東京藝術大学講演会

「音×表現で引き出す 子どもの潜在能力発見術!」

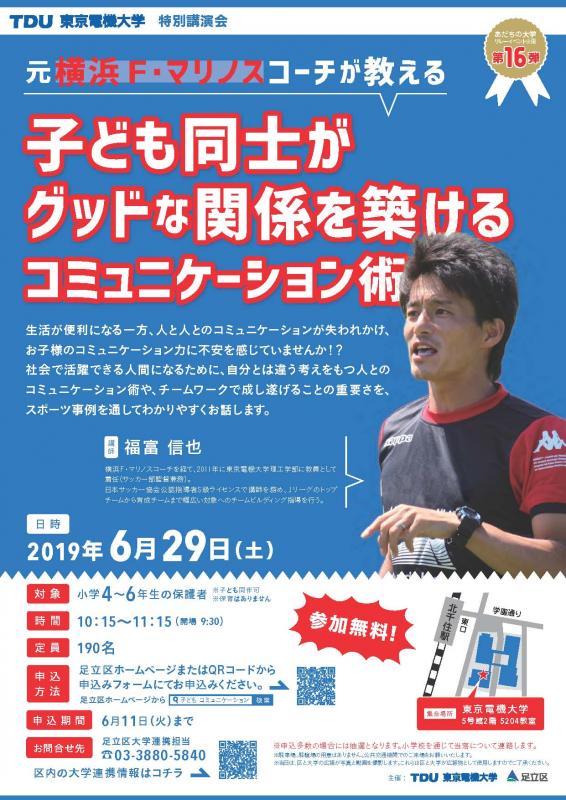

第16弾 東京電機大学特別講演会

「子ども同士がグッドな関係を築けるコミュニケーション術」

(PDF:401KB)(JPG:249KB)

(PDF:401KB)(JPG:249KB)

生活が便利になる一方、人と人とのコミュニケーションが失われかけ、

お子様のコミュニケーション力に不安を感じていませんか!?

社会で活躍できる人間になるために、自分とは違う考えをもつ人との

コミュニケーション術や、チームワークで成し遂げることの重要さを、

スポーツ事例を通してわかりやすくお話しします。

日時 2019年6月29日(土曜日)

場所 東京電機大学

講師 理工学部講師 福富信也先生

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

・「チームビルドのあり方」について、わかりやすい説明で大変参考になりました。

・子どものためと思って参加しましたが、大人の社会での内容としても楽しめました。

・自分が大切にしている部分と重なり、もっとこうしていこうと意欲が高まりました。

第15弾 帝京科学大学ワークショップ

「なぜ・なに?どうして?自由に考えるっておもしろい」

(PDF:435KB)(JPG:341KB)

(PDF:435KB)(JPG:341KB)

対話する哲学を通じて、「コミュニケーション能力」のその先へ!

考える力や相手の気持ちがわかる力が身につく!

日時 2019年3月2日(土曜日)

場所 帝京科学大学

講師 総合教育センター講師 榊原健太郎先生

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

【大人アンケートより】

・事前に内容が想像できなかったが、考えるということを楽しく感じた。

・子どもが、考えることの大切さをわかってくれたら嬉しかったので、良いきっかけになりました。

【子どもアンケートより】

・てつがくを学校ではやらないから、いい勉強になりました。

・いろいろな意見があっておもしろかった。

第14弾 文教大学ワークショップ&講演会

「きっと好きになる! 英語っておもしろい!」

(PDF:1,149KB)(JPG:376KB)

(PDF:1,149KB)(JPG:376KB)

英語が話せれば、世界の人とコミュニケーションがとれるよ!

英語を使った楽しいゲームがいっぱい!

日時 2018年12月15日(土曜日)

場所 花畑地域学習センター

講師 国際学部教授 阿野幸一先生

【同時開催】「コミュニケーションで使える英語って?」

これまで学んできた英語の知識を

「コミュニケーションのための英語」に変えてみませんか。

目からうろこのポイントをご紹介します!

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

【大人アンケートより】

・自分の学生時代にもこんな授業があったら英語が好きになっていたかもと思いました。

・子どもはイベントに集中でき、保護者は講演会に参加でき大変良かったです。

【子どもアンケートより】

・お兄さん、お姉さんが優しく英語を教えてくれたのでわかりやすかったし、面白かったです。

・英語は苦手だったけど、ちょっと得意になった。

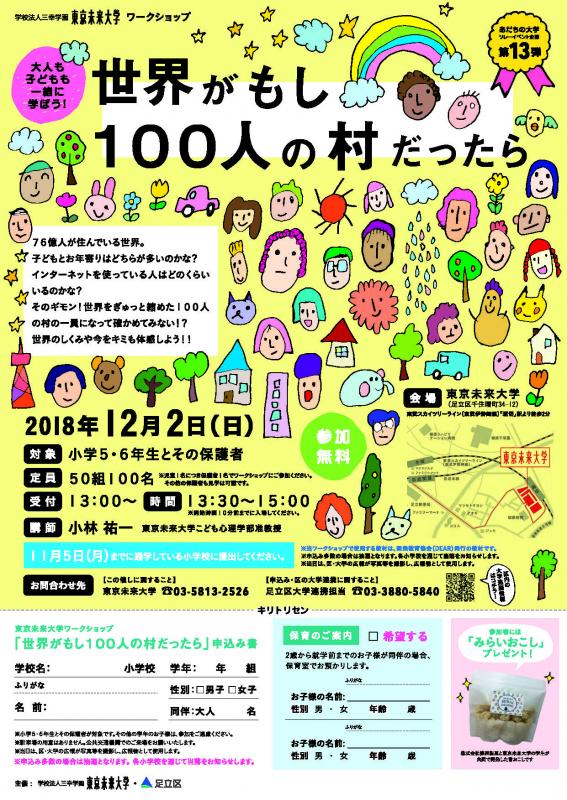

第13弾 東京未来大学ワークショップ「世界がもし100人の村だったら」

(PDF:874KB)(JPG:701KB)

(PDF:874KB)(JPG:701KB)

76億人が住んでいる世界。

子どもとお年寄りはどちらが多いのかな?

インターネットを使っている人はどのくらいいるのかな?

そのギモン!世界をぎゅっと縮めた

100人の村の一員になって確かめてみない!?

世界のしくみや今をキミも体感しよう!!

日時 2018年12月2日(日曜日)

場所 東京未来大学

講師 こども心理学部准教授 小林祐一先生

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

【大人アンケートより】

・具体性をもって世界の現実を理解できる大変素晴らしいワークショップでした。

・親子で考えさせられることが多く、帰り道にゆっくり話し合いながら帰りたいです。

【子どもアンケートより】

・世界の人々がどれだけ苦しいのか、どれだけ平和なのかが知れた。

・今日話していたけど、このことが現実にあると考えたら自分は幸せだなと思った。

第12弾 放送大学×ギャラクシティ講演会

講演会&プラネタリウム「今と昔の宇宙物語」

(PDF:724KB)(JPG:609KB)

(PDF:724KB)(JPG:609KB)

138億年前に誕生した宇宙はフシギがいっぱい。

広い宇宙の果てには何があるの?

今の宇宙って冷たいの?熱いの?などなど。

今と昔をテーマに宇宙のナゾにせまる。

プラネタリウムで大迫力の星空も楽しもう。

日時 2018年3月11日(日曜日)

場所 ギャラクシティ

講師 お茶の水女子大学名誉教授・

放送大学東京文京学習センター客員教授 菅本晶夫氏

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

【大人アンケートより】

・星のお話はとても楽しく、ワクワクしながら聞くことができました。

・少し難しい内容でしたが、子どもなりに理解していてとても楽しめました。

【子どもアンケートより】

・色々な物質の名前、銀河の名前、星の名前がでてきて難しかったけれど、勉強になりました。

・私が今まで知らなかったことをプロジェクターで、教えてくれたからとても勉強になりました。

第11弾 東京電機大学講演会

「社会で活躍できる人間に育てましょう

から子どもの脳がぐんぐん育つノウハウ教えますから」

(PDF:502KB)(JPG:575KB)

(PDF:502KB)(JPG:575KB)

学校の成績が優秀な子どもが社会で活躍できるとは限らない。

遊んでばかりで勉強ができなかった子どもが社会で活躍する場合が

多々あります。それは、遊びを通じて社会で活躍するために必要な

脳細胞を鍛え育てるからです。

日時 2017年12月2日(土曜日)

場所 東京電機大学

講師 東京電機大学顧問・東京電機大学名誉教授

小谷誠氏(東京電機大学元学長)

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

・前頭前野の重要さを学び、今後は親子関係を重視し、愛情深く育てていきたいと思います。

・子育てのことだけではなく、親世代の生き方にもためになる講演でした。

・子どもに求めがちでしたが、体験して失敗して、自分で学ぶことが大切なのだと思いました。

(PDF:1,020KB)(JPG:718KB)

(PDF:1,020KB)(JPG:718KB)

【同日開催】科学ものづくり体験教室

各コース60分の充実した内容で、

楽しみながら科学的な思考を身につけよう!

5つのコースから1コースを選んで体験するワークショップ。

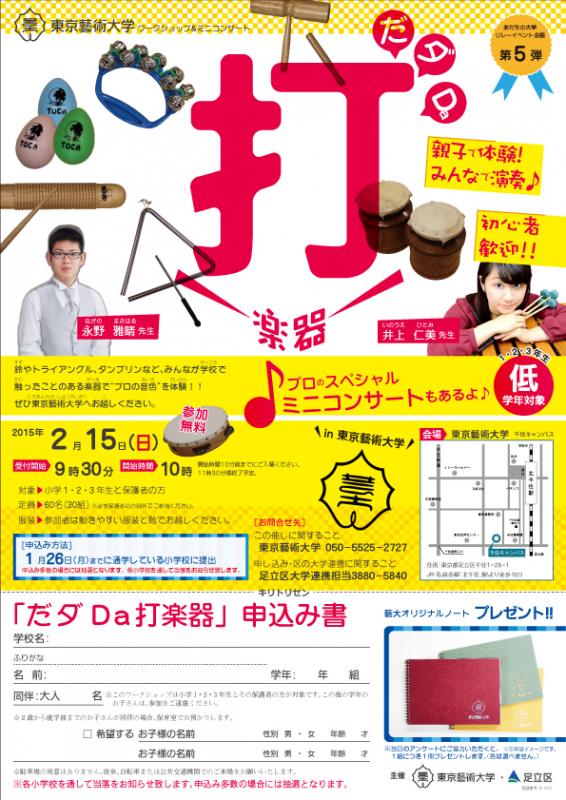

第10弾 東京藝術大学ワークショップ&ミニコンサート「だダDa打楽器」

(PDF:1,094KB)(JPG:393KB)

(PDF:1,094KB)(JPG:393KB)

基本的な演奏方法を勉強して最後にみんなで合奏しよう!

日時 2017年3月19日(日曜日)

場所 東京藝術大学千住キャンパス

講師 永野雅晴先生、井上仁美先生

※プロによるスペシャルミニコンサートあり。

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

【大人アンケートより】

・普段見たこともない楽器に触れることができ、良い経験になりました。

・音楽の楽しさが伝わってきました。打楽器の奥深さを知り、楽しかったです。

【子どもアンケートより】

・とにかくとても楽しかったです。

・みんなで演奏したりするのが難しかったですが、色々な楽器を触ったりするのが楽しかったです。

第9弾 東京未来大学ワークショップ&講演会

「謎解きワークショップ 力をあわせて宝をさがせ!!」

(PDF:964KB)(JPG:528KB)

(PDF:964KB)(JPG:528KB)

未来大学のどこかに宝?!が隠されている。

チームを組んで出発しよう!

日時 2016年12月11日(日曜日)

場所 東京未来大学

講師 モチベーション行動科学部准教授 磯友輝子先生

こども心理学部講師 日向野智子先生

【同時開催】保護者向け講演会「子どものコミュニケーション」

ワークショップ参加者の保護者に向けた講演会。

謎解きワーク中に見られるやり取りを手がかりに、

日頃のコミュニケーションについてお子様と一緒に考えるきっかけとする。

第8弾 帝京科学大学ワークショップ

「蝶々のひみつ -the Mistery of Butterfly -」

(PDF:687KB)(JPG:344KB)

(PDF:687KB)(JPG:344KB)

蝶々の翅を入れたレジンストラップをつくりながら、蝶々のくらしを勉強しよう!

そこから見える蝶々のひみつとは!?みんなの家のまわりにも

実はたくさんくらしている、蝶々を楽しく学ぶワークショップです。

日時 2016年7月30日(土曜日)

場所 帝京科学大学

講師 こども学部学校教育学科講師 江田慧子先生

第7弾 放送大学ワークショップ

「親子で楽しむ傘ぶくろアート なにができるかな?」

(PDF:223KB)(JPG:217KB)

(PDF:223KB)(JPG:217KB)

傘ぶくろをふくらませて、つないだり、たたせたり、くぐらせたり、

どんなことができるかな?

日時 2016年3月6日(日曜日)

場所 学びピア21

講師 お茶の水女子大学附属小学校

堀井武彦先生、岡本祐佳先生

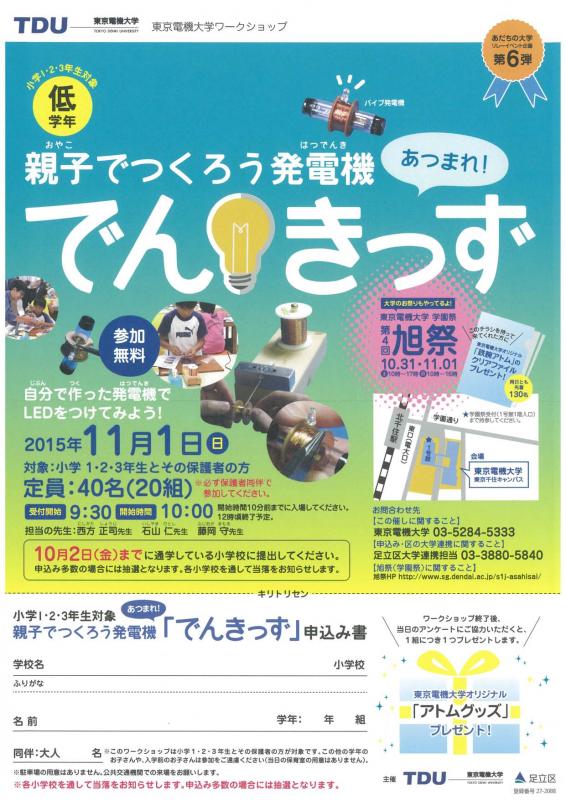

第6弾 東京電機大学ワークショップ

「親子でつくろう発電機 あつまれでんきっず・

親子でつくって学ぼう リアルまちづくり」

(PDF:215KB)(JPG:212KB)

(PDF:215KB)(JPG:212KB)

小学校低学年向け

「親子でつくろう発電機 あつまれでんきっず」

自分で作った発電機でLEDをつけてみよう!

日時 2015年11月1日(日曜日)

場所 東京電機大学

講師 西方正司先生、石山仁先生、藤岡守先生

(PDF:213KB)(JPG:209KB)

(PDF:213KB)(JPG:209KB)

小学校高学年向け

「親子でつくって学ぼう リアルまちづくり」

組み立てた家の模型を並べて、まちなみについて考えてみよう!

日時 2015年11月1日(日曜日)

場所 東京電機大学

講師 荻原雅史先生

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

【大人アンケートより】

・こどもに分かりやすい実験でとても良かった。また機会があったら参加したい。

・親の方が熱心に作ってしまう感じでしたが、子どもも工夫して楽しんでいました。

【子どもアンケートより】

・どうせんをまくのはかんたんだったけど、800回はつかれた。楽しかったのでまたやりたい。

・こうさくみたいでおもしろかった。いろいろしらないことをまなべてたのしかった。またやりたい。

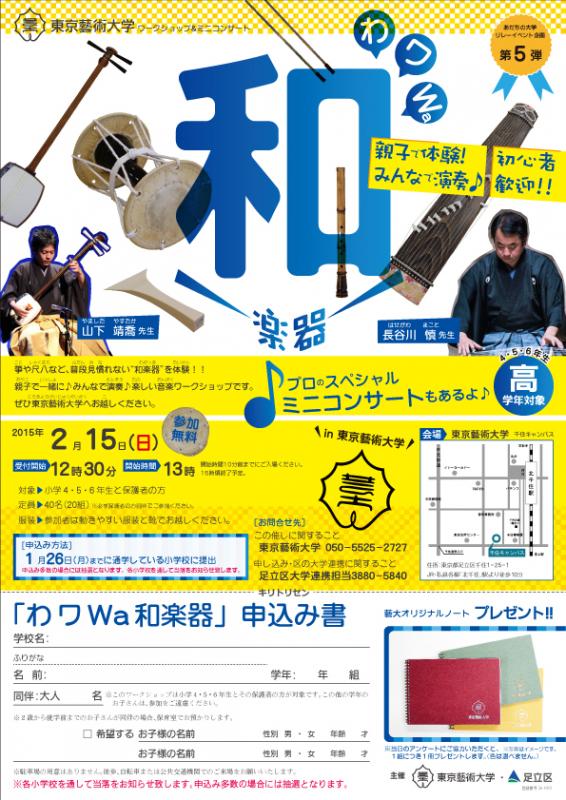

第5弾 東京藝術大学ワークショップ&ミニコンサート

「だダDa打楽器・わワWa和楽器」

このワークショップは、区内大学リレーイベント企画で初となる2部構成です。

低学年向けのワークショップを午前に。高学年向けのワークショップを午後に実施しました。

(PDF:208KB)

(PDF:208KB)

だダDa打楽器(午前の部)

日時 2015年2月15日(日曜日)

講師 永野雅晴先生

井上仁美先生

鈴やトライアングル、タンブリンなど、小学校低学年のみんなが

学校で触ったことのある楽器で“プロの音色”を体験しました。

講師の永野先生、井上先生から、リズム手遊びや打楽器の演奏の

レクチャーを受け、会場はたくさんの音色で盛りあがりました。

わワWa和楽器(午後の部)

日時 2015年2月15日(日曜日)

講師 長谷川慎先生

山下靖喬先生

箏や尺八、三味線、和太鼓など。普段見慣れない“和楽器”に体験しました。

講師は、長谷川先生と山下先生。

子どもも保護者のみなさんも一生懸命練習し、最後は全員で合奏しました。

プロである長谷川先生と山下先生のミニコンサートもあり、和楽器に触れる貴重な一日になりました。

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

「たくさんの和にふれることができたので、いい経験になった。」(子ども向けアンケートより)

「最後の演奏がおもしろくて楽しかった。きれいな音が聞けてよかった」(子ども向けアンケートより)

「想像以上に子どもが楽しむことができた。普段間近で演奏するのを見れる機会がないので、とてもいい経験ができた」(大人向けアンケートより)

東京藝術大学ホームページ(外部サイトへリンク)

東京藝術大学アートリエゾンセンター(外部サイトへリンク)

第4弾 東京未来大学ワークショップ「Chigo Cafe Special Edition」

(PDF:230KB)

(PDF:230KB)

親子で楽しむお菓子づくり&音探検

「Chigo Cafe Special Edition」

( ちご かふぇ すぺしゃる えでぃしょん )

感じる・つくる・つながる・・・

四季折々の愉しみを、親子であらためて味わってみませんか?

懐かしいけどあたらしい、素敵な時間を皆さんとともに。

日時 2014年11月30日(日曜日)

場所 東京未来大学

講師 木内菜保子先生、小林久美先生、佐々木由美子先生、森薫先生

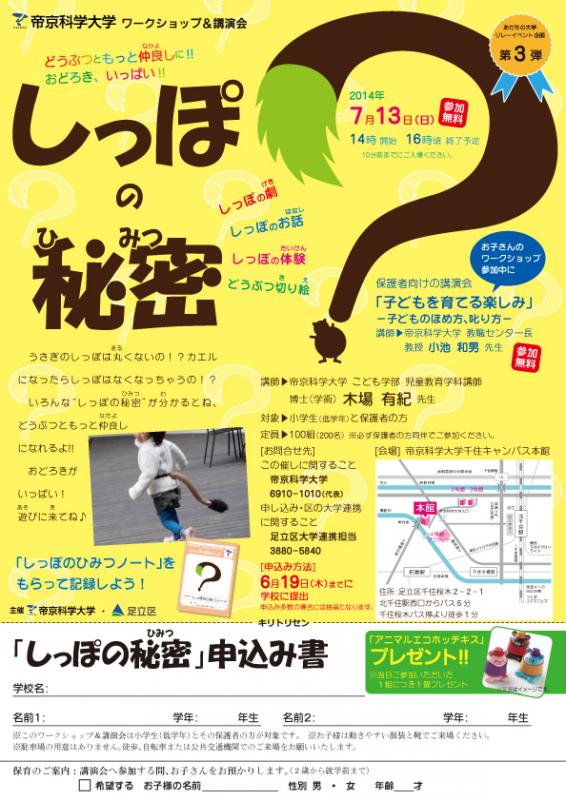

第3弾 帝京科学大学ワークショップ&講演会「しっぽの秘密」

(PDF:179KB)

(PDF:179KB)

日時 2014年7月13日(日曜日)

講師 木場有紀先生

(帝京科学大学こども学部児童教育学科講師)

小池和男先生

(帝京科学大学教職センター長・教授)

【同時開催】

子どもを育てる楽しみ-子どものほめ方、叱り方-(保護者向け講演会)

動物のしっぽをテーマに、小学校低学年の児童が楽しく学べる

体験型講演会「しっぽの秘密から楽しく学ぶ動物の不思議から」を開催しました。

講師は、児童教育学科の木場先生です。

この講演会では、学生さんたちが主体となり、オリジナルの劇を考えたり、

ワークショップで子どもたちの手助けをするなど、多くの活躍をみせてくれました。

子どもたちは、しっぽの劇や、しっぽのお話(クイズ)で勉強し、しっぽのひみつノートを作ったり、

動物の立体切り絵や、しっぽ体験で動物のことをたくさん知りました。

同時開催の講演会「子どもを育てる楽しみ-子どものほめ方、叱り方-」では、

保護者のみなさまに向けて、教職員センター長で教授の小池先生の講演を行いました。

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

「しっぽは色々な種類があって色々な役割があった。それが今日知れてうれしかった。」(子ども向けアンケートより)

「学生の劇は子どもと一緒に楽しむことができた。先生の講演は心温まる話で、わが子の成長を大事に見守りたいと思った。」(大人向けアンケートより)

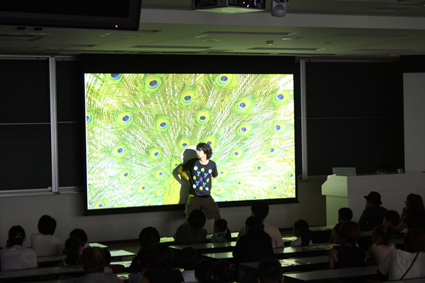

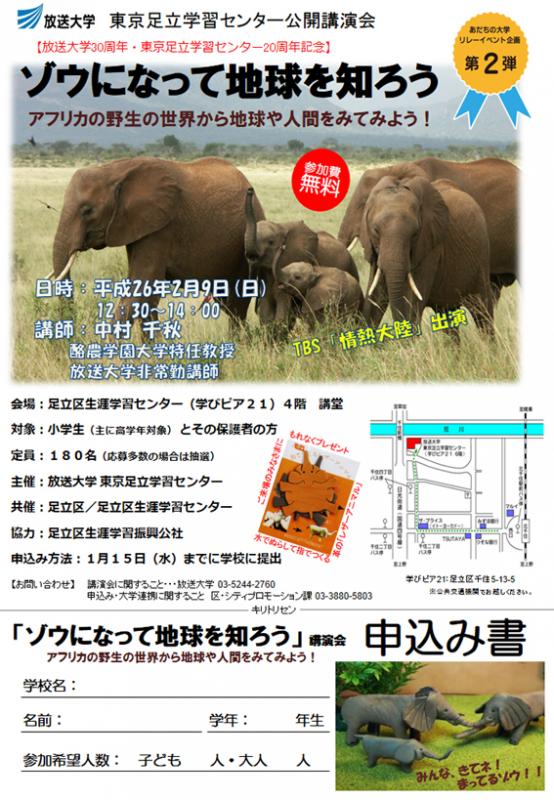

第2弾 放送大学東京足立学習センター公開講演会

「ゾウになって地球を知ろう

アフリカの野生の世界から地球や人間をみてみよう!」

日時 2014年2月9日(日曜日)

講師 中村千秋先生

(酪農学園大学特任教授・放送大学非常勤講師)

放送大学の非常勤講師を務める、酪農学園大学の中村教授を迎えて、

「ゾウになって地球を知ろう!」講演会を開催しました。

アフリカゾウ研究者であり、東アフリカのケニヤを拠点に活動する先生から、

ゾウの目で見る地球環境のお話を聞きました。

この講演に参加した子供たちは、講演が終わった後も列を作り、

たくさんの質問をしていました。

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

「アフリカゾウとその地域の人々と近くなった気がして嬉しかった。」(子ども向けアンケートより)

「子どもの進路のヒントになればと参加。動物に関する仕事のヒントとして講演会が役に立った」(大人向けアンケートより)

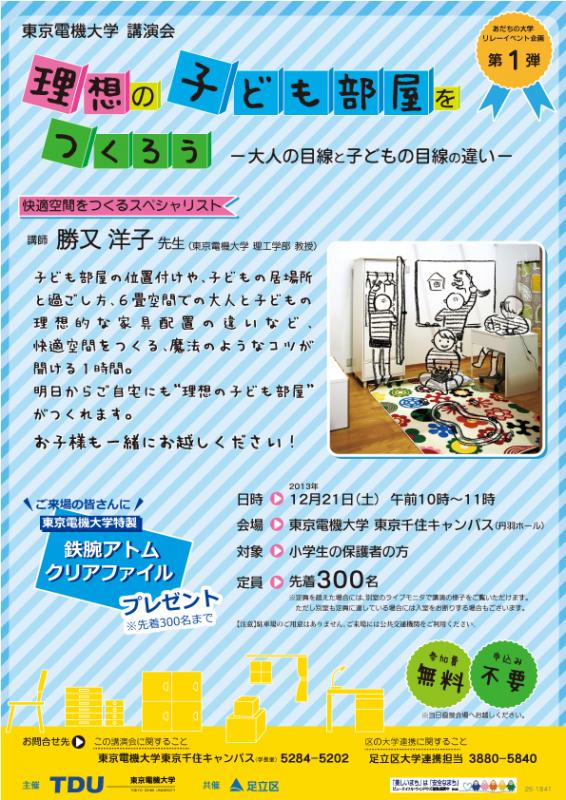

第1弾 東京電機大学講演会

「理想の子ども部屋をつくろう-大人の目線と子どもの目線の違い-」

(PDF:263KB)

(PDF:263KB)

日時 2013年12月21日(土曜日)

講師 勝又洋子先生

(東京電機大学理工学部教授)

小学生のお子さんを持つ保護者のみなさまを対象に講演会を開催しました。

講師は東京電機大学、理工学部情報システムデザイン学科の勝又教授。

空間演出デザインを専門とする先生です。

今回の講演では、「子ども部屋の位置付け」、「子どもの居場所と過ごし方」、

「6畳空間での大人と子どもの理想的な家具配置の違い」など、

子どもの快適空間をつくるコツを紹介していただきました。

参加した方のコメント(アンケート抜粋)

「自分の部屋を作ってみたいと思った」(子ども向けアンケートより)

「子どもが作るレイアウトの方が開放感があるのが興味深かった」(大人向けアンケートより)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は

(PDF:1,238KB)

(PDF:1,238KB) (PDF:919KB)

(PDF:919KB) (PDF:428KB)

(PDF:428KB) (PDF:218KB)

(PDF:218KB) (PDF:210KB)

(PDF:210KB)