ホーム > 特集一覧 > 関東大震災100年「必ず来る、大地震への備えを。」 > 大震災千住町写真帖-概況| 関東大震災100年「必ず来る、大地震への備えを。」

ここから本文です。

公開日:2023年8月23日 更新日:2023年8月23日

大震災千住町写真帖 -概況-

関東大震災の被害や復興の様子を後世に残すべく、震災から約半年後に千住町役場が発行した『大震災千住町写真帖』。

当時の千住町長(南足立郡千住町の町長)の言葉や、被災直後の千住町の写真が掲載されています。

大震災千住町写真帖

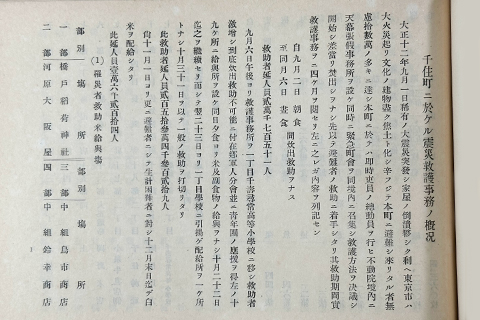

千住町における震災救護事務の概況

大正12年9月1日、稀有の大地震が発災し、家屋の倒壊が非常に多く、東京市は大火災が起こり建造物はことごとく焦土となった。かろうじて本町に避難してきた者はおよそ十数万人に達し、千住町においてはすぐに職員を総動員し、不動院の境内に天幕を張り仮の事務所を設け、同時に緊急町会を招集し、救護方法を決議して救護を開始。まずは炊き出しを行い避難者の救助に着手した。4カ月にもわたった救護の内容をここに列記する。

9月2日~6日の間、炊き出しを実施

救助者の延べ人員は2万1,751人

9月6日の午後より救護事務所を千住町一丁目の千寿尋常高等小学校に移し、救助者が激増して炊き出しがとても間に合わず、救助が不可能になってしまったため在郷軍人分会と青年団の応援を得て、19カ所に給与所を設け、同日夕食から米、副食物の供与を行った。10月22日までこれを継続し、翌23日より千寿尋常高等小学校に引き上げ配給所を1カ所とし、10月31日をもって救助を終了とした。

これによる救助者は延べ253万4,329人。

なお、11月1日より避難者にして生計困難者に対し、12月末日まで白米を配給した。

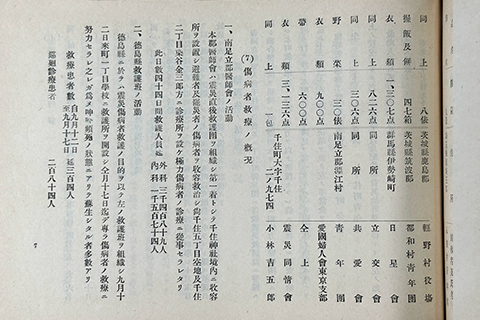

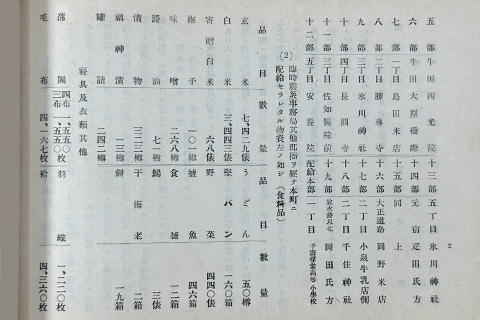

震災時に購入・借り入れをした物資

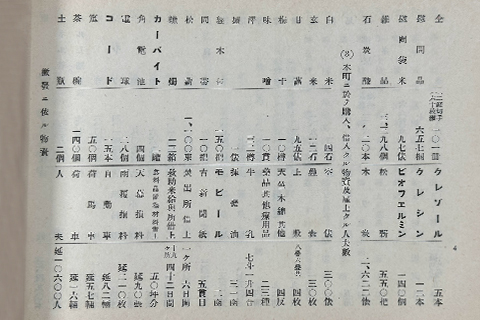

震災時に配給された物資

震災時に配給された物資

救護事務執行中の吏員等に寄贈した者

各種団体より寄贈された物品

徴発(強制的に取り立てた)物資

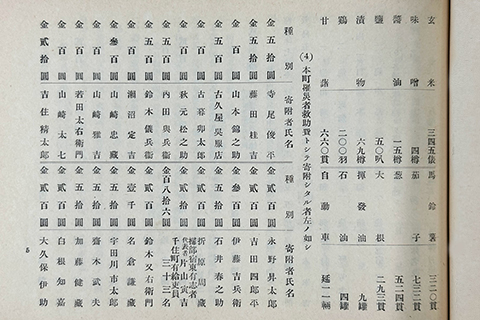

本町罹災者救助費として寄付した者

|

|

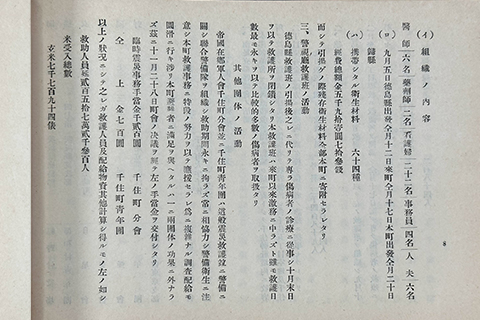

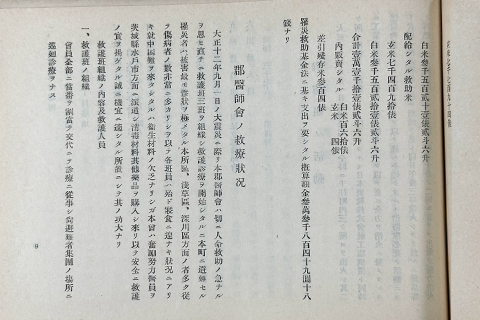

傷病者救療の概況 1、南足立郡医師会の活動 2、徳島県救護班の活動 |

|

(イ)組織の内容 3 警視庁救護班の活動 そのほかの団体の活動 臨時震災事務手当金1,200円 千住町分会 以上の状況にして、左記が救護人員および配給物資など算出できたものである。 |

|

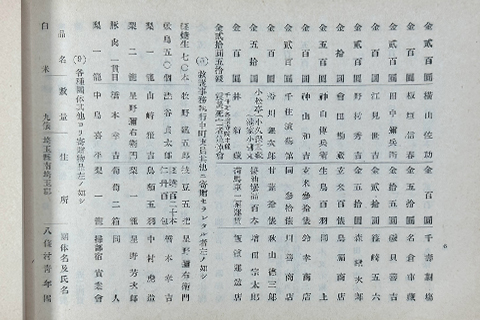

白米3,521俵2斗6升 うち、販売したもの 白米160俵 玄米4俵 軍医師会の救療状況 1、救護班の組織 |

|

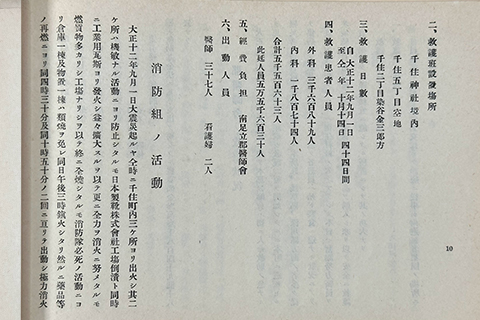

2、救護班設置場所 3、救護日数 4、救護患者数 5、経費負担 6、出動人員 消防組の活動 |

|

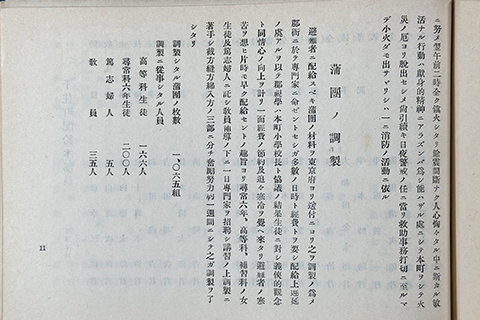

に努め、翌午前2時完全に消火した。余震が絶え間なく続き人々の心が恐れおののいている中でのこのような迅速な行動は、献身的な精神がなければできなかったことであり、千住町の火災が落ち着いたのちも引き続き日夜警戒の任に当たり、救助事務が終わるまで小火(ぼや)も出さなかったことは、ひとえにこの消防隊の活動によるものである。 布団の調製 調製した布団の枚数 1,065組 |

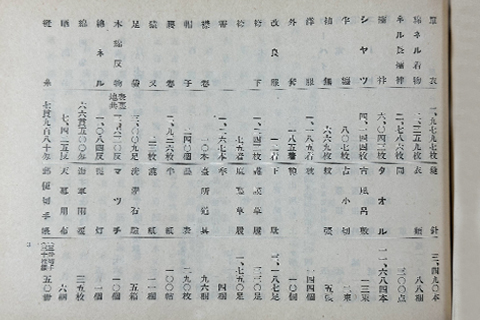

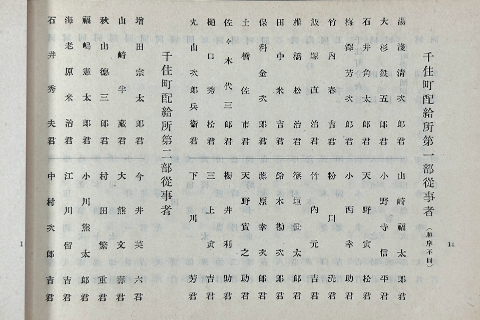

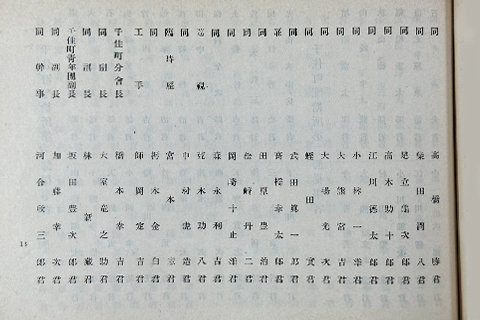

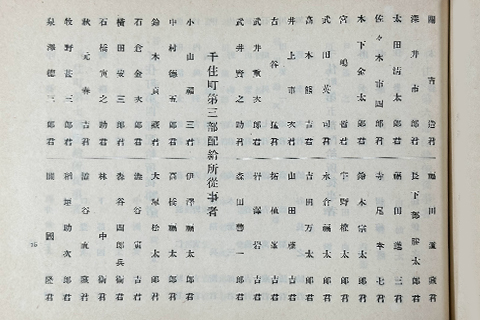

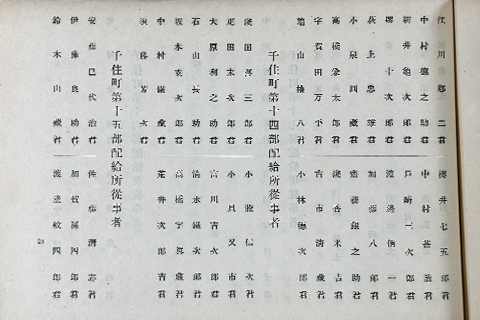

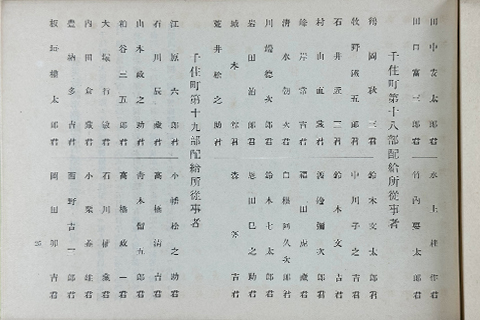

千住町配給所第一部従事者

千住町配給所第二部従事者

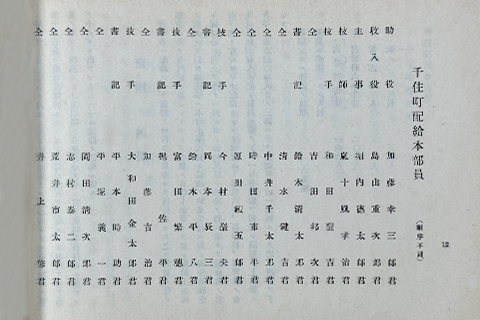

千住町配給本部員

千住町配給本部員

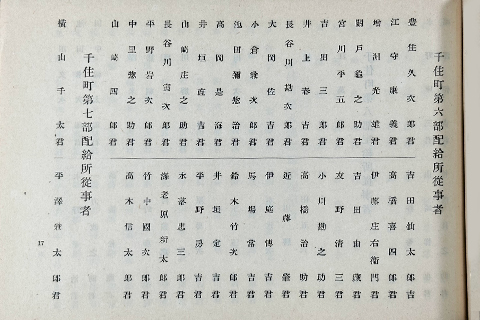

千住町第六部配給所従事者

千住町第七部配給所従事者

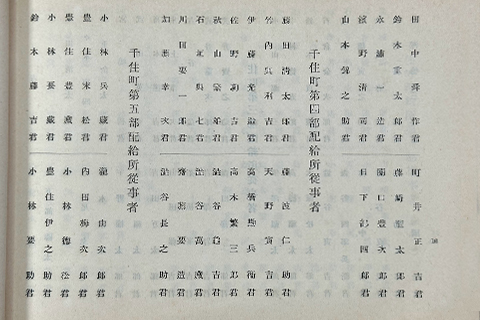

千住町第四部配給所従事者

千住町第五部配給所従事者

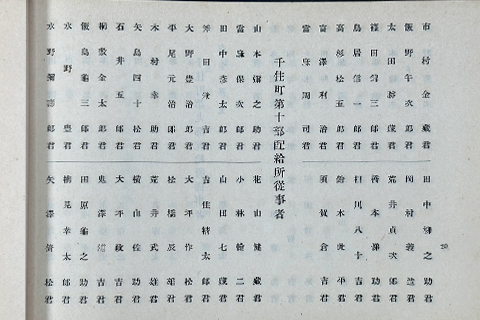

千住町第三部配給所従事者

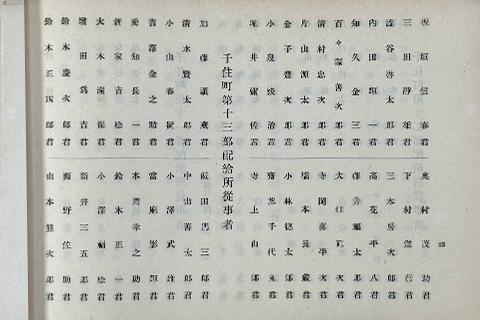

千住町第十部配給所従事者

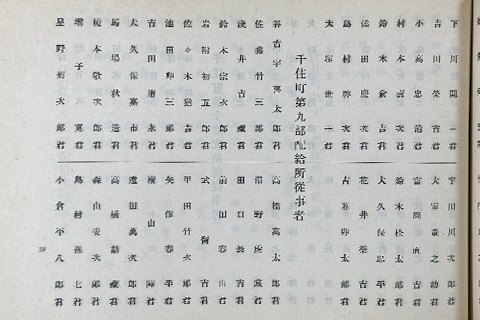

千住町第九部配給所従事者

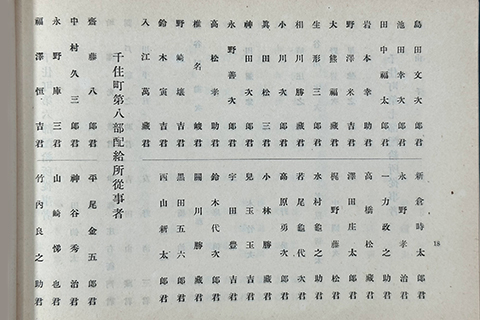

千住町第八部配給所従事者

千住町第十四部配給所従事者

千住町第十五部配給所従事者

千住町第十三部配給所従事者

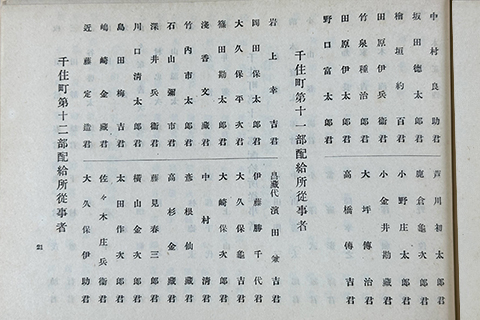

千住町第十一部配給所従事者

千住町第十二部配給所従事者

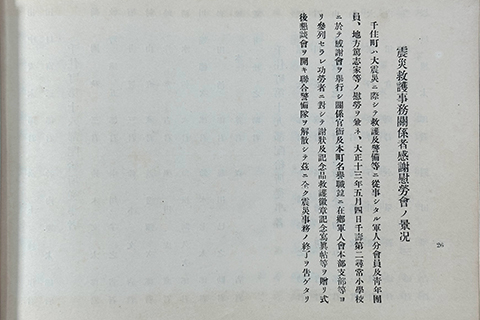

震災救護事務関係者感謝慰労会の景況

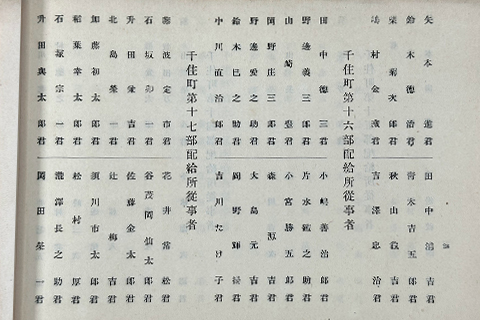

千住町第十八部配給所従事者

千住町第十九部配給所従事者

千住町第十六部配給所従事者

千住町第十七部配給所従事者

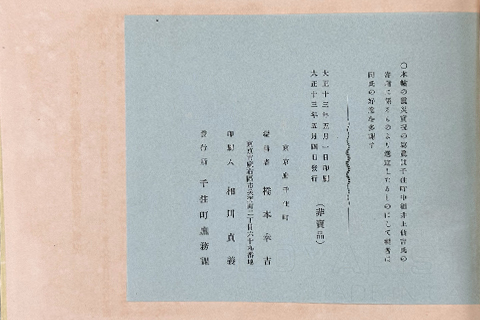

奥付

お問い合わせ