ここから本文です。

公開日:2017年3月8日 更新日:2025年8月19日

【離乳食の進め方】ドキドキ!わくわく!離乳食

- 離乳食とは?

- そろそろかな?離乳食

- さあ、はじめよう!離乳食(5・6か月頃)

- 【動画で紹介】作ってみよう!ママ・パパ応援!はじめての離乳食

- そろそろ2回食へ(7・8か月頃)

- いよいよ3回食へ(9か月から11か月頃)

- 各種教室紹介

離乳食とは?

赤ちゃんが成長に伴って、母乳やミルクからでなく、食べ物から栄養をとるようになる過程を『離乳』といいます。赤ちゃんの成長のペースは、一人ひとり違います。お子さんの成長にあわせて、離乳食を進めてください。

そろそろかな?離乳食

赤ちゃんにこのような様子が見られたら、離乳食をはじめましょう。

- 首のすわりがしっかりしている

- 支えてあげると座れる

- 食べものに興味を示す

- スプーン等を口に入れても、舌で押し出すことが少なくなる

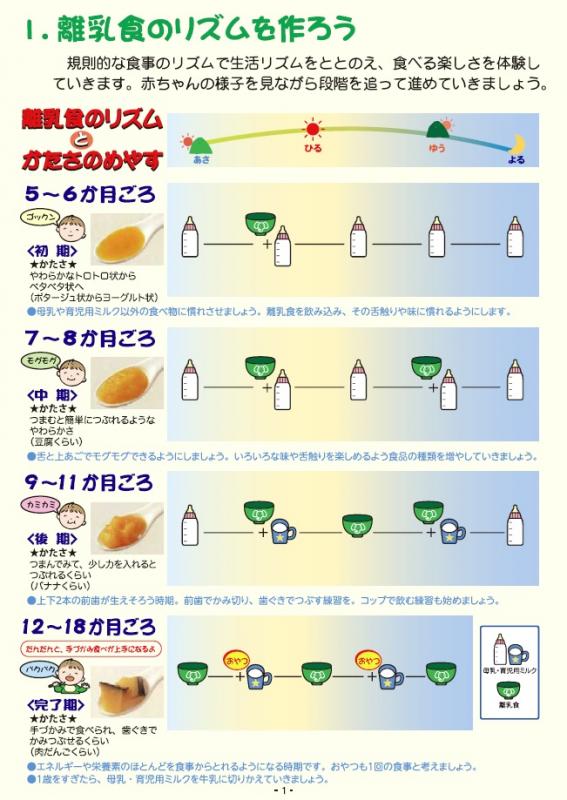

【離乳食の進め方のめやす】

- はちみつは、乳児ボツリヌス症を予防するため、満1歳までは使わないでください。

- 牛乳をそのまま飲むのは1歳過ぎから。離乳食の材料(ミルク煮などの加熱調理)としては、1歳前でも使用できます。

離乳食をあげる時のポイント

赤ちゃんは、他の人が食べている様子を見て学んでいます。家族で食卓を囲み、楽しく食べると、よりおいしく感じるでしょう。

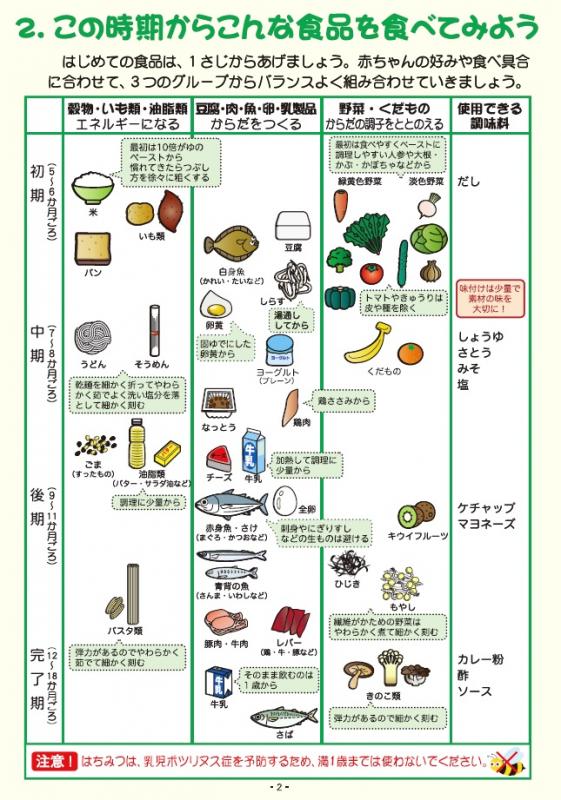

離乳食、どの時期に何を食べたらいいの?

赤ちゃんは、離乳食が進むにつれ、いろいろな食材を食べ、経験を積んでいきます。どの時期に、どの食材を食べたらいいのか、下記をご覧ください。

(JPG:240KB)

(JPG:240KB)

この時期からこんな食品を食べてみよう

さあ、はじめよう!離乳食(5・6か月頃)

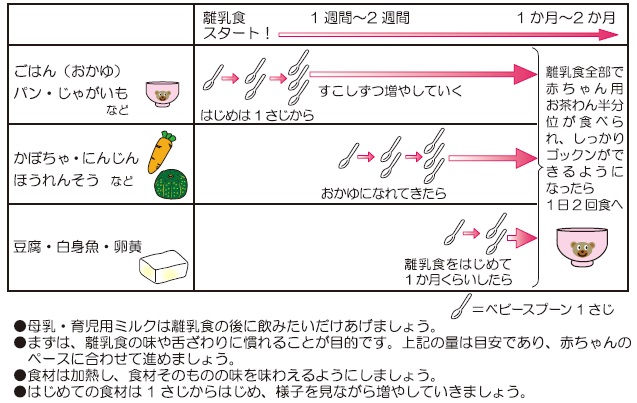

まずは、離乳食の味や舌ざわりに慣れ、ゴックンと上手に飲み込めるようになることが目的です。味付けはせず、食材の味をそのままに。あせらず赤ちゃんのペースにあわせて進めましょう。

進め方のポイント

- まずは10倍がゆをすりつぶしてトロトロにした「つぶしがゆ」を1さじから。慣れてきたら量を増やしていきます。

- 徐々に、なめらかにつぶしたじゃがいもや野菜(かぼちゃ、にんじんなど)をプラスします。野菜は大きめに切ってやわらかく煮て裏ごしし、おかゆに混ぜたり、だし汁や野菜スープでポタージュ状にします。

- さらに慣れたら、豆腐や白身魚、固ゆでした卵黄など種類を増やしていきます。

- はじめての食材は1さじから。追加する食材も1種類にし、様子を見ながら増やしていきます。

作ってみよう!ママ・パパ応援!はじめての離乳食

離乳食(初期)の作り方を分かりやすい解説付き動画で、紹介します。

※画像をクリックすると、動画をご覧になれます。

そろそろ2回食へ(7・8か月頃)

離乳食をはじめて1か月位経ったら、そろそろ1日2回の食事のリズムをつけましょう。舌と上あごでモグモグできるかたさ(豆腐くらい)が目安です。いろいろな味や舌ざわりを楽しませ、食品の種類を少しずつ増やしていきます。

進め方のポイント

- 離乳食の時間は、毎日なるべく決まった時間にします。

- おかゆは7倍がゆに。野菜はやわらかくゆで、フォークなどで粗くつぶします。小松菜などの葉もの野菜は、やわらかい葉を選び、ゆでてから包丁でたたくように刻みます。

- 脂肪の少ない鶏肉、ヨーグルトなども与えます。卵は卵黄(固ゆで)から全卵へ、魚は白身魚から赤身魚へと徐々に進めていきます。

- 葉もの野菜や魚、肉などは、トロミをつけると赤ちゃんが食べやすくなります。

- 母乳または育児用のミルクは離乳食の後に与えます。また、それとは別に、母乳は授乳のリズムに沿って欲しがるだけ、育児用のミルクは1日3回程度与えます。

- 6か月以降は鉄が不足しやすいので、料理用の素材として、育児用ミルクを使用してみましょう(パン粥やミルク煮など)。

動画での作り方紹介はこちら→にこにこ離乳食

いよいよ3回食へ(9か月から11か月頃)

1日3回の食事のリズムを大切に、食欲に応じて、離乳食の量を増やしていきましょう。歯ぐきでつぶしてカミカミできるかたさ(バナナくらい)が目安です。家族一緒に食卓を囲み、楽しい食事の時間を過ごしましょう。

進め方のポイント

- おかゆは5倍がゆに。野菜やイモ類は、赤ちゃんが歯ぐきで噛めるよう、やわらかくゆで、5mm角の大きさにします。

- 鉄が不足しやすいので、赤身の肉や魚(まぐろ・かつお)、レバーなど鉄を多く含む食材を意識してとりましょう。レバーは調理が大変な場合は、ベビーフードを使用すると便利です。

- 離乳食の後には母乳または育児用ミルクを与えます。また、それとは別に、母乳は授乳のリズムに沿ってほしがるだけ、育児用ミルクは1日2回程度与えます。

作ってみよう!ママ・パパ応援!カミカミ離乳食

離乳食後期(9か月から11か月頃)の作り方を解説付き動画で紹介します。ぜひ作ってみてください。

※画像をクリックすると、動画をご覧になれます。

各種教室紹介

にこにこ離乳食

7・8か月頃の赤ちゃんの保護者を対象として、2回食の離乳食のポイントやレシピを紹介する教室を行っています。

1歳ごろの栄養教室「離乳食から幼児食へのステップアップ」

生後11か月以上の子どもの保護者を対象として、食事のめやす量やおやつの与え方、手づかみ食べの大切さなど、発達にあわせた離乳食から幼児食への進め方をお伝えする教室を行っています。

1歳ごろの栄養教室「離乳食から幼児食へのステップアップ」の詳細はこちらから(区ホームページ)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター

このページに知りたい情報がない場合は

(JPG:187KB)

(JPG:187KB)