ホーム > 文化・スポーツ > 足立区立郷土博物館トップページ > 足立を学ぶ|足立区立郷土博物館 > 千葉さなと千住中組の千葉灸治院

ここから本文です。

公開日:2018年12月18日 更新日:2024年11月11日

千葉さなと千住中組の千葉灸治院

坂本龍馬と剣道の同門として知られていた千葉さな(佐那、佐那子、さな子とも)が、千住中組(現千住仲町)に明治維新後の明治19(1886)年から暮らしており、ご子孫が平成12(2000)年までお住まいだったことが知られていますのでご紹介します。

なお、明治維新後の千葉さなについて新聞記事の資料紹介を行った、あさくらゆう「続・千葉さなについて」(当館編集『足立史談』)は下段のPDFファイルをご覧下さい。

1 千葉灸の写真

下の写真は昭和45(1970)年に足立史談編集のために足立区教育委員会が撮影した写真です。当時は千葉さな以来の灸治院を開業していました。なお写真が掲載された『足立史談』の記事については添付のPDFファイルをご参照下さい(丸山宏「千住仲町二十九番地」、『足立史談』第24号)。

昭和45(1970)年の千葉灸治院(千住仲町)

2 所在地の変遷

(1)強制疎開後の場所

平成12(2000)年に移転するまで、千葉家は、現在の千住仲町3番7号にありました。

昭和55(1980)年に住居表示が施行される以前の地番では千住仲町29番地です。

この地に千葉家があったのは昭和18(1943)年から平成12(2000)年の間です。昭和18年以前は千住仲町1番1号にありました。移転した理由は空襲に備えた強制疎開でした。

(2)強制疎開以前

強制疎開以前は、墨堤通り(掃部堤)と大師道が交差する場所、現在の地番でいう千住仲町1番1号付近にありました。現在の国道四号線千住宮元町交差点の北東角地にあたります。

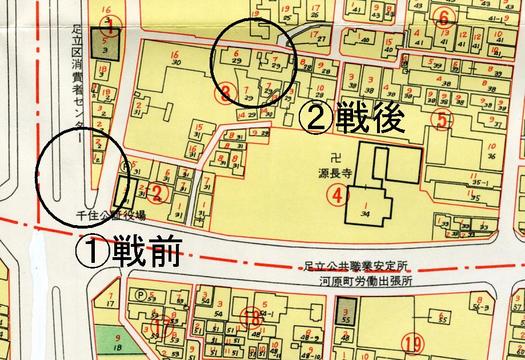

戦前の場所と戦後の場所を住居表示地図(昭和55、1980年)でご覧下さい。

移転前後の千葉灸治院の位置(足立区千住仲町)

3 千葉さなが住んでいた頃の千住

千葉さなが住んでいた頃の千住仲町は「千住中組」とよばれていました。

はじめ明治19(1886)年に千住中組に籍を移し、明治21(1888)年、当時の地番でいう「千住中組九百九十三番地」(現千住仲町1番1号)に居を移しました。

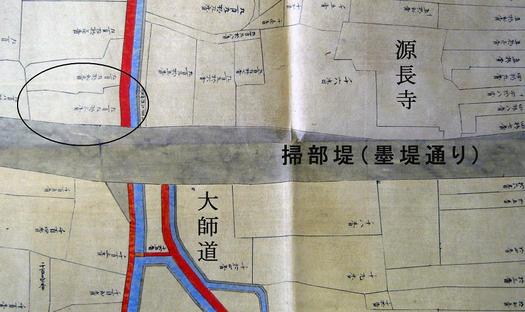

時代的に近い明治初年の地租改正で作成された絵図に位置等を加筆して示しておきましたのでご覧下さい。

明治初年の絵図(丸印が千住中組993番)

足立区の千葉佐那関係情報

北海道坂本龍馬記念館(外部サイトへリンク)=坂本龍馬が「千葉さな」のことを記した書簡を所蔵している博物館です。

足立史談 千葉佐那の墓

国井修一さんによる調査レポート「千葉佐那の墓」(『足立史談』第399号、平成13、2001年5月)。郷土博物館もしくは区内図書館で『足立史談』合冊で閲覧して下さい。

ゆかりの地千住仲町1-1

説明板をよむ見学者

千住中組993番地(現千住仲町1-1)に設置された説明板。説明板は平成22(2010)年4月8日に、土地所有者の好意もあり、NPO法人千住文化普及会(足立区立郷土博物館登録グループ)によって設置された。

用語説明

千葉さな=ウィキペディア「千葉さな子」(外部サイトへリンク)

千住中組=せんじゅなかぐみ。明治時代の区分で、おおむね現在の千住仲町、千住河原町、千住橋戸町、千住東、千住曙、千住緑の各町区域をさします。

千住掃部宿=せんじゅかもんじゅく。おおむね現在の千住仲町です。

掃部堤=かもんづつみ。現在の墨堤通りの千住部分にあった堤防。

オススメ書籍

阿井景子 『龍馬のもう一人の妻』

千葉佐那を主人公とした小説。単行本。昭和60(1985)年、毎日新聞社刊。のち文春文庫版、平成2(1990)年刊。千葉佐那の人物像と詳細な調査内容を読むことが出来る。

司馬遼太郎 『龍馬がゆく』

坂本龍馬の歴史小説の代表。

関連PDFファイル

お問い合わせ