ホーム > 文化・スポーツ > 足立区立郷土博物館トップページ > 展示|足立区立郷土博物館 > 文化遺産調査特別展「名家のかがやき ―近郊郷士の美と文芸―」

ここから本文です。

公開日:2020年11月29日 更新日:2025年12月5日

会期 2020(平成2)年11月29日から2021年2月23日

展示概要

江戸から明治にかけて、足立では美術と文化を愉しむ名家が誕生します。

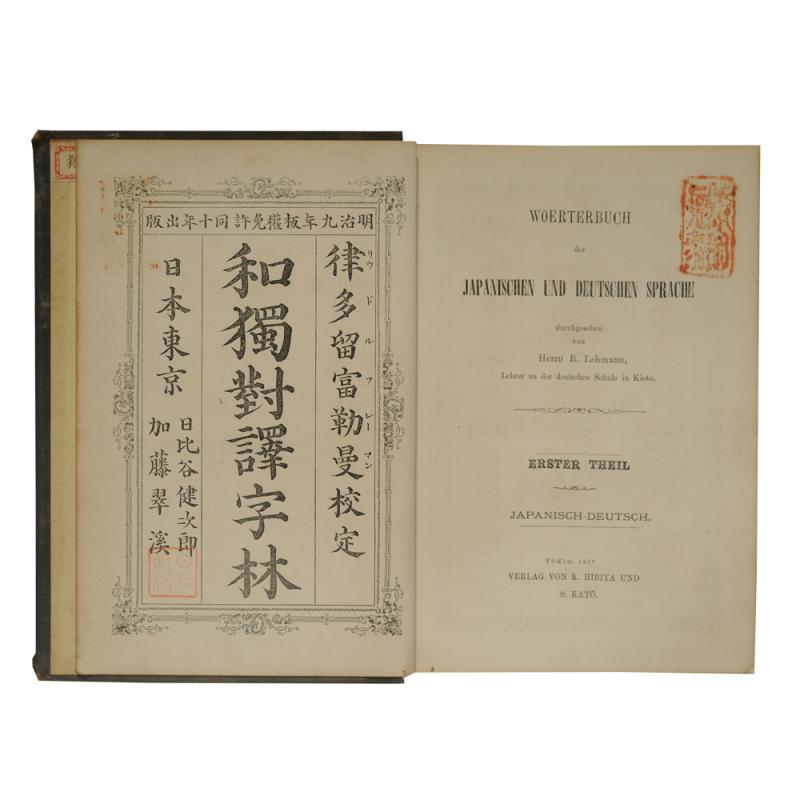

日本最初の和独辞書を発行した日比谷健次郎家、幕府御用絵師狩野派の門人を生んだ石出掃部介家は、ともに狩野派の美術品や文化遺産を今日に伝えました。

本展覧会では、1. 名家のくらし ―郷士の屋敷― 2. 狩野派とつながる名家 ―武家文化の絵画― 3. 次の時代へ ―『和獨對訳字林』―の3つの展示構成により、そうした美術品や教養文化に満ちあふれた逸品をご紹介しました。

江戸近郊の郷士たち

江戸時代のはじめ、開発人という武士[郷士(ごうし)]たちが足立の農地を開きました。

それから200年、幕末にその子孫たちが再び郷士として活躍します。

小右衛門新田(現足立区中央本町・梅島付近)の開発人の子孫、日比谷健次郎は北辰一刀流の剣術道場を開き、幕府講武所とも連携するようになりました。

また、掃部新田(のちの千住掃部宿)の開発人、石出掃部介家は名字帯刀を許された千住宿の総代となり地域の運営を担いました。

文化の担い手として

郷士たちは学問や書画文芸にも精通し、ともに江戸の武家文化の中で好まれた狩野派の絵画をその生活の中で伝え、石出家は狩野派の画法を学ぶ人物を輩出します。

さらに日比谷家は、日本初の和独辞書を発行するなど文化の担い手となりました。

本展では、足立の歴史を代表する名家である彼ら郷士の家と、その縁戚の家々が伝えた貴重資料をご観覧いただきます。

主な展示資料

|

「鉄黒漆塗亀甲鉄繋畳胴具足」江戸時代 上級武士(1万石クラスの大名から上級旗本)が用いる具足。 黒漆の光沢が美しく、細部まで装飾が施された重厚感のある甲冑で、迫力のある面頬(顔を守り敵を威圧する装飾)は必見。 |

|

R.レーマン校訂 日比谷健次郎・加藤翠溪発行 日本初の「和独辞書」。明治時代の外交を先導していた勝海舟が後書きを寄せている。 日比谷健次郎と加藤翠溪(健次郎の義父)が出版したことが明記されている。 |

|

高田円乗《雲龍図》 黒雲から姿を現す龍を、巧みな墨の濃淡で描いた一作。高田円乗は、江戸後期の狩野派の絵師。 石出家には円乗に弟子入りした人物がいたことから、円乗の作品や絵手本が多く伝わっており、このような狩野派の資料がまとまって残っている例は、全国的にも稀である。 |

|

高田円乗門人 石出円得「福禄寿図粉本」 石出家に伝わる粉本の一点。裏に「福禄 主円得石出吉祐」と書き込みがされており、石出家に、高田円乗に師事して「円」の一字を引き継いだ「円得」の号を賜った吉祐という人物がいたことを伝えている。 |

過去の企画展情報

お問い合わせ : 足立区立郷土博物館

- 電話番号:03-3620-9393

- ファクス:03-5697-6562

- Eメール:hakubutsukan@city.adachi.tokyo.jp

お問い合わせ