ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > あだち学校ICT情報ひろば > 【あだち学校ICT情報ひろば】学校の取り組みバックナンバー > 【リーディングDXスクール】模型?タブレット?ホワイトボード?どれを使うかは子どもたち次第!(舎人小学校授業公開)

ここから本文です。

公開日:2025年2月13日 更新日:2025年3月20日

【リーディングDXスクール】模型?タブレット?ホワイトボード?どれを使うかは子どもたち次第!(舎人小学校授業公開)

ICT足立区ツアー第3弾は舎人小学校

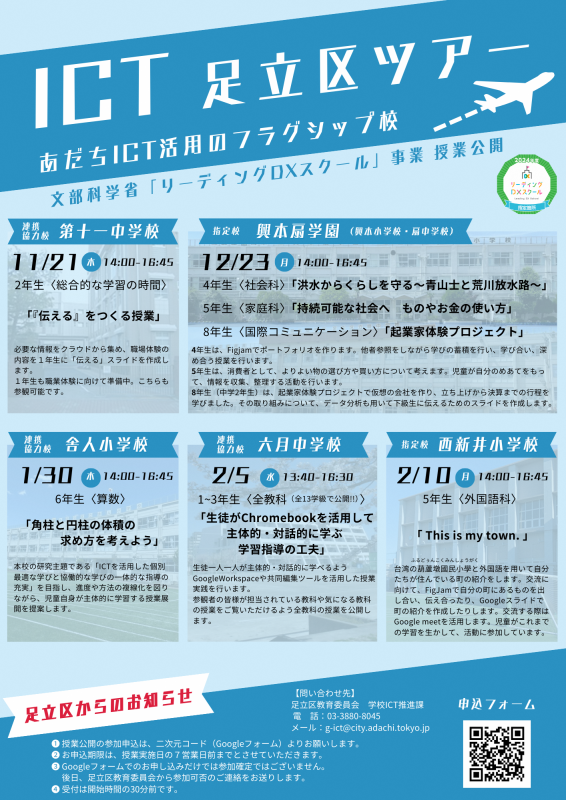

令和6年度の文部科学省「リーディングDXスクール事業」授業公開、足立区では、「ICT足立区ツアー」と題し、11月から2月までの期間に小中学校5校で実施しています。

1月30日には、舎人小学校が授業公開を実施しました。

Google for Education 事例校にも認定されている舎人小学校は、令和5年度に続き、文部科学省「リーディングDXスクール事業」の連携協力校として採択されている学校です。

当日は北は山形県から南は宮崎県まで、たくさんの方にご参加いただきました。

ICTはあくまでツールの1つ!自分にぴったりのやり方を探してみよう

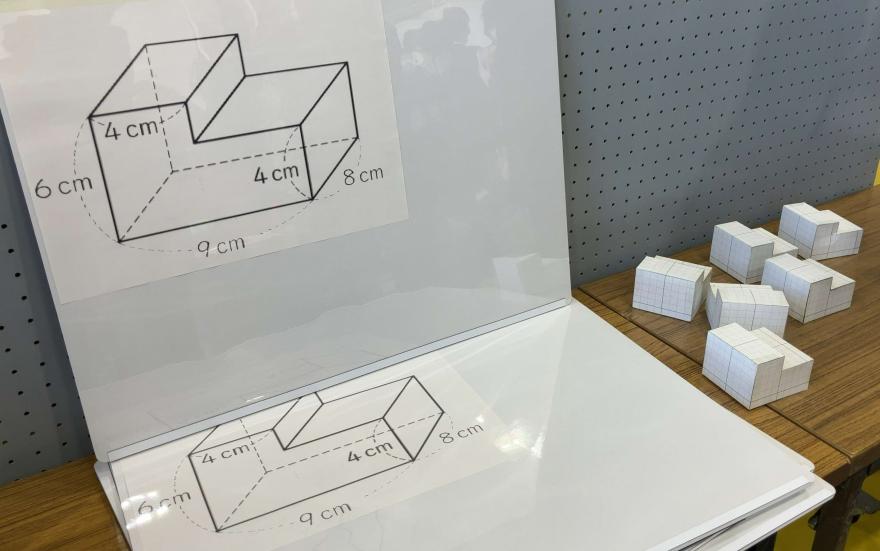

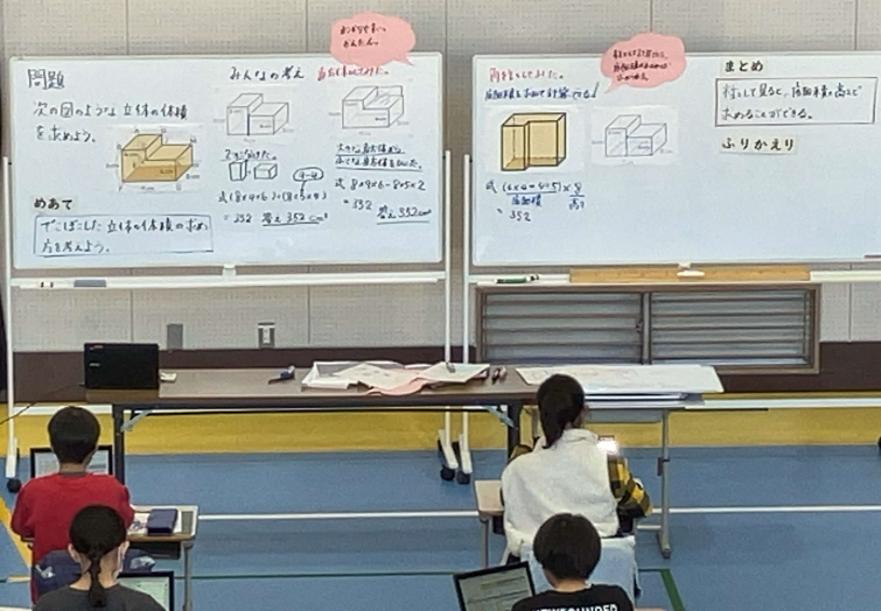

公開授業を実施したのは6年生の算数の授業。直方体を組み合わせた複合図形について体積の求め方を考えます。

子どもたちは、タブレットだけでなく、ホワイトボードや立体模型も使いながら求め方を検討。

一人で考えたり、ペアやグループで案を出し合ったりとアプローチの仕方も様々です。

|

|

|

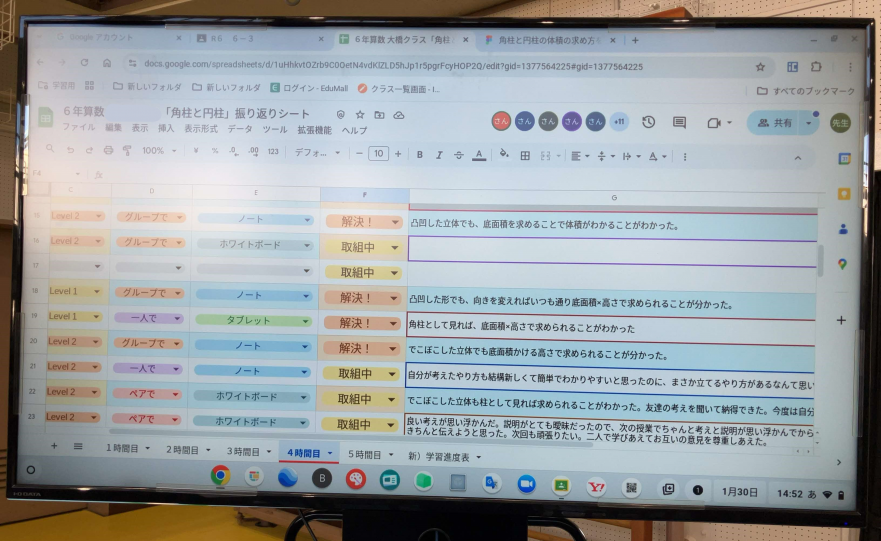

子どもたちの学習の進捗状況はスプレッドシートで管理。

子どもたちが自分の現状を「取組中」「解決!」「助けて」から選んで示すことで、先生は行き詰まっている子に素早くアプローチをすることができる仕組みになっています。

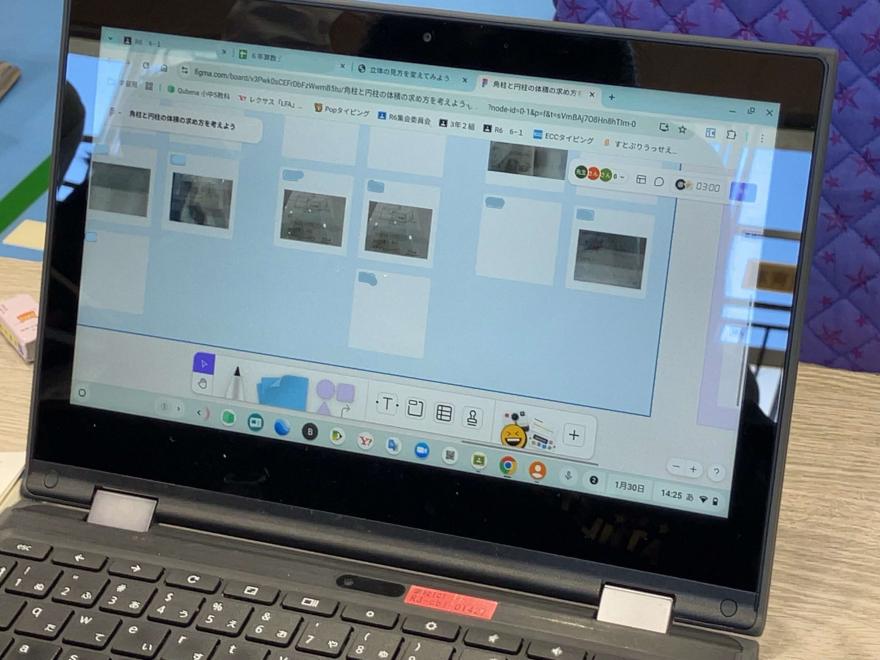

「解決!」となったらFigJamのカメラ機能を使って、自分の考え方を写真で共有。

同じ立体の体積を求めるのにも、縦や横で立体を分割したり、大きい直方体から不要な直方体を引いたり、立体自体を回転させて角柱として考えたりと様々なアイデアが出ていました。

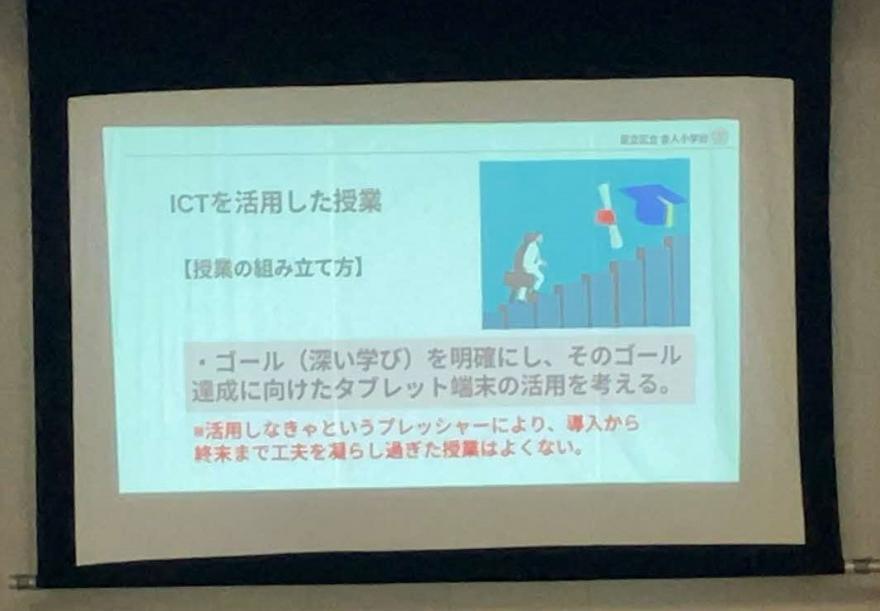

「深い学び」に向けたICT活用を目指して

授業後の研究発表会では、これまで築き上げてきたデジタルポートフォリオの活用に関する取り組み、そして、そこから更に踏み込んだ令和6年度の「ICTを活用した個別最適な学びと協働的な学びの一体的な指導の充実」に向けた取り組みについて、実践報告が行われました。

クラウド上で自分の学びの過程が記録として残していけるデジタルポートフォリオについては、子どもたちの作品の製作過程を記録するツールとして、また、他の子どもたちにこれまでの経過を説明するツールとして活用されていました。

これまで培ってきたICT活用スキルを、子どもたちそれぞれの理解や個性に合わせた学び、話し合い活動に更に効果的に生かしていくにはどうすればよいのか。

令和6年度は、東京学芸大学教授の北澤武先生に講師としてお力添えをいただきながら、ICT活用を目的とするのではなく、子どもたちの「深い学び」を目的に据えて、取り組んできました。

学級・学習活動における「連絡帳や読書記録通帳、家庭学習の記録のデジタル化」「クラブや委員会の名簿、振り返りカードのデジタル化」、校務における「学校評価へのGoogleフォームの活用」「校内研究授業の協議会やOJTでのFigJamの活用」など、授業以外の様々な場面でのICT活用についても取り組みが紹介されました。

参加者の声

- 授業研究だけでなく、学校全体で様々な場面を見つけて活用を推進していることがわかりました。今回知った実践例を、自分の学校にも持ち帰ろうと思います。

- 児童の自立学習について大変勉強になりました。スプレッドシートやフォームなど、児童にとって有益な活用方法をこれからも模索していきたいと思いました。

- 子どもたちが考える時間に様々な表現方法を準備することで自分のやり方に合った表現をしている子どもがたくさんいました。それに加えて柔軟なグループ編成をすることによって話し合いが活発に行われているグループが多くありました。自分でもぜひ試してみたいと思います。

- 教科の目標を達成するために、学び方等をさまざま用意して実践されているのが素晴らしかったと思います。前時の振り返りから生かすことについても、自分のこれからに生かしていきたいです。

- 授業でのタブレットの有効な活用例や、ポートフォリオとしての活用例など、具体的で真似しやすいものが多く、学校で伝えていきたいと思いました。

- 個別最適な学びの実現について、自分の中で不透明なところがあったが、本日の授業を参観させていただき、理解が深まった。また、学習課題の達成を目的とし、ICT活用は手段であることは大変共感できた。

- スプレットシートのフォーマットが全員分あることで進捗状況の確認がとても便利だと感じた。また、記録として残せるので子どもたちも振り返ることができて良いなと思った。

- 全体的に目から鱗の研究発表だったのですが、個人的にはICT活用ポートフォリオのお話がすごく刺さりました。漠然と「この学年にはこの操作は難易度が高い」「この学年までにはここまで抑えておきたい」といったイメージはあるのですが、それらを実践の経験値混みで整理することで、小学校卒業までのICT活用のロードマップが出来上がっていくのかなと思いました。学ばせていただいた内容は児童に還元し、よりよい教育に繋げていければと思います。

ICT足立区ツアー大盛況のうちに終了!

区内小・中学校で実施したICT足立区ツアー、お陰様で毎回たくさんの方にご来場いただくことができました。

区内小・中学校で実施したICT足立区ツアー、お陰様で毎回たくさんの方にご来場いただくことができました。

お申し込みいただいた皆様、お気に留めていただいた皆様、ありがとうございました。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は