ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > あだち学校ICT情報ひろば > 【あだち学校ICT情報ひろば】学校の取り組みバックナンバー > 【リーディングDXスクール】自分の考え feat 生成AI(舎人小学校)

ここから本文です。

公開日:2024年3月19日 更新日:2025年3月20日

【リーディングDXスクール】自分の考え feat 生成AI(舎人小学校)

舎人小学校は、文部科学省に採択された「リーディングDXスクール事業(外部サイトへリンク)」の連携協力校として、ICT活用の実践を進めている学校です。

今回の4年生の授業は、さまざまな「便利なもの」について調べ、発表する活動に生成AI( Google Bard )を組み合わせた国語の授業です。

便利なものを調べる

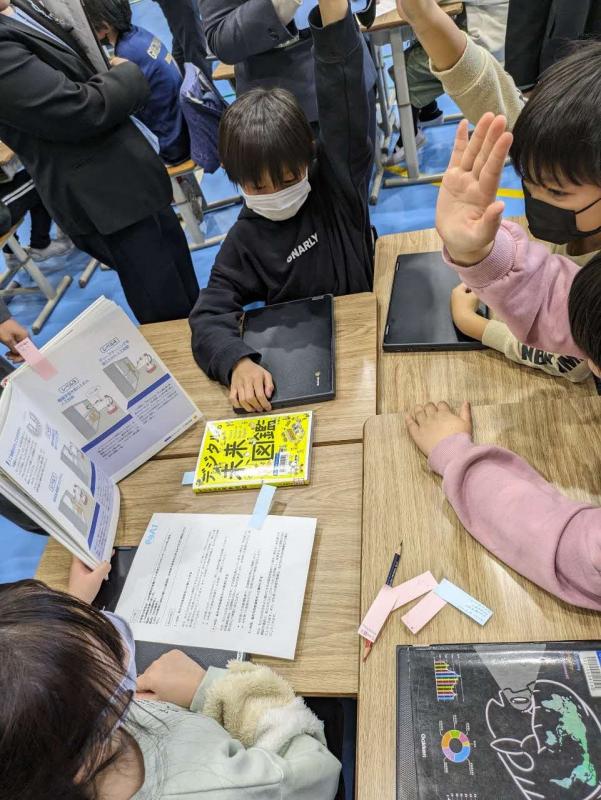

ここでいう「便利なもの」とは、「無くても困らないけどあったら便利なもの」と定義づけ、10のテーマについて、班に分かれて調べていきます。

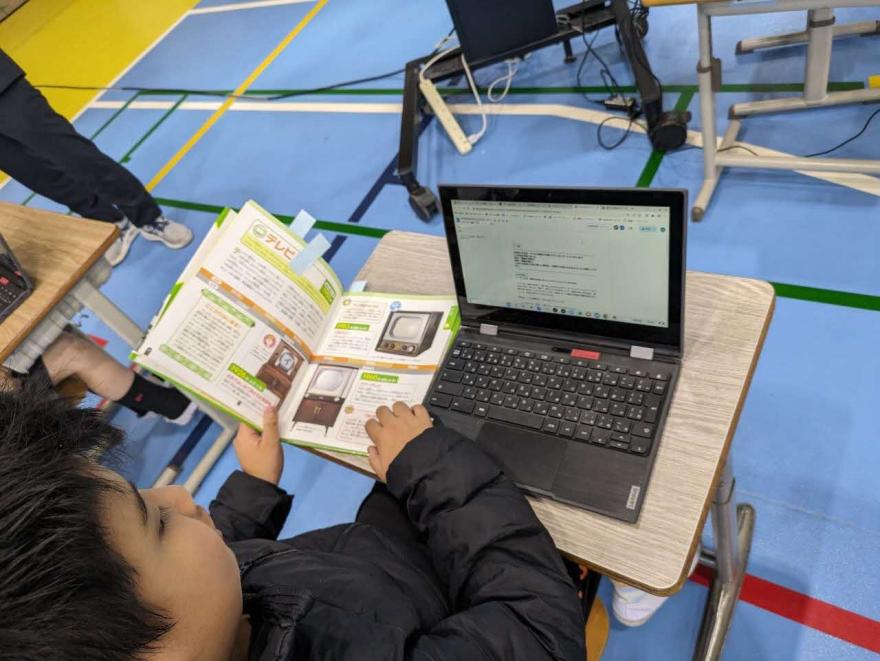

車や眼鏡、時計、テレビ、ICカード、AIなど、子どもたちが思う「便利なもの」について、インターネットや本を活用して調べ、「どうして便利なのか」を考えます。考えた内容は、発表に向けGoogle スライドにまとめていきます。

生成AIからの提案

自分たちが調べた便利なものに新たな視点を付け加えてもらうため、生成AIに以下のように尋ねます。

自分たちが調べた便利なものに新たな視点を付け加えてもらうため、生成AIに以下のように尋ねます。

「私たちは「○○の便利さ」について、◆◆◆と△△△の2つの視点で考えました。新しい視点を小学4年生にもわかるように3つ提示してください。」

生成AIの提案を活かす班や活かさない班などさまざまでしたが、生成AIから得られたことからさらに考えている点では、どちらも生成AIを活かした調べ学習と言えます。

「生成AIはあくまでも『手段』であり、『答え』を聞くものではない、すべて鵜呑みにしなくてもよい」と事前学習で教わっている子どもたちは、さらに調べて・考えて・まとめることができていました。

振り返りは「デジタルポートフォリオ」

舎人小学校の特徴的な取り組みとして「デジタルポートフォリオ」があります。

舎人小学校の特徴的な取り組みとして「デジタルポートフォリオ」があります。

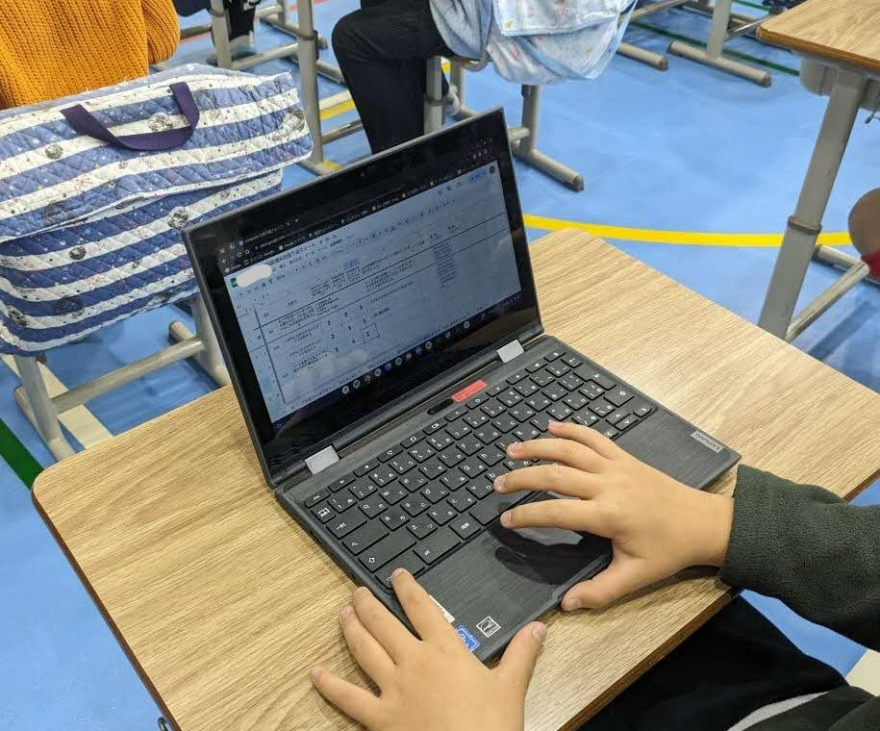

「デジタルポートフォリオ」とは、子ども一人一人のGoogle スプレッドシートに授業の自己評価・振り返り・ノートや使用したファイルのリンクを1つにまとめたものです。

Google スプレッドシートの共有・共同編集の機能を活かし、どの学年でもどの教科でも、振り返りを蓄積することができます。

また、インターネットで検索したページのリンクを残すことも、当たり前に行われていました。これを見れば資料がすぐに見つかることが実践されている取り組みです。

生成AIの可能性

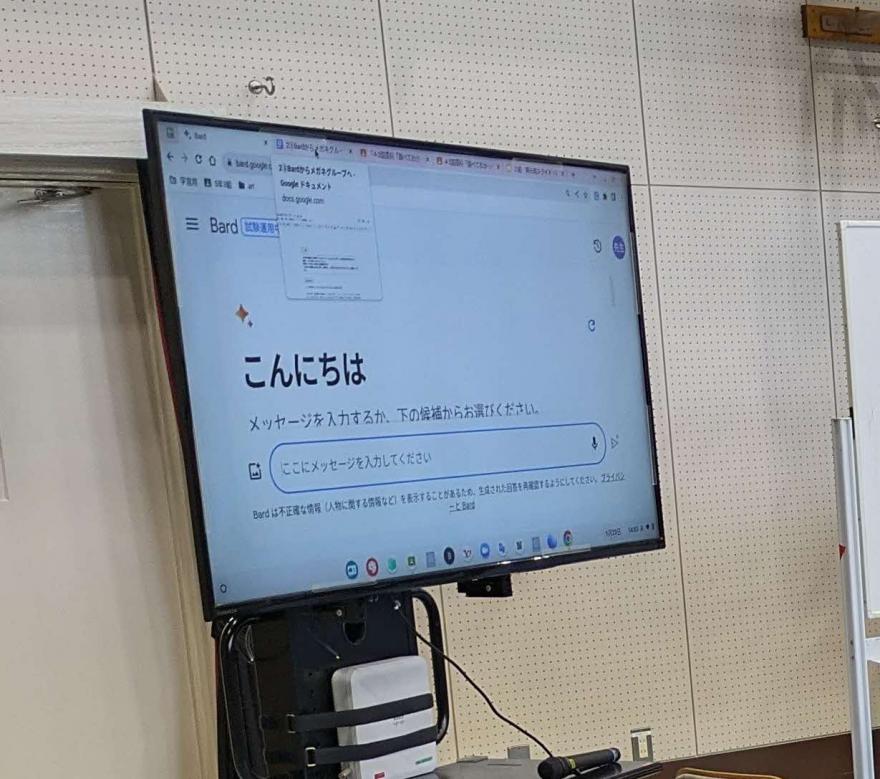

足立区での生成AIの利用は現時点では先生のみ。子どもたちの利用拡大は検討中であるため、今回の3つの提案は教員が事前に調べ、子どもたちにGoogle ドキュメントで提示する形をとりました。

生成AIの活用はまだまだ始まったばかり。今後の活用は、未知数な面もありますが、大いに期待が持てると、今回の授業を通して感じることができました。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は