ここから本文です。

公開日:2024年12月8日 更新日:2024年12月8日

あだちミステリーハンターII in 日暮里・舎人ライナー周辺

読者の皆さまから多くの反響をいただいた企画「あだちミステリーハンター(あだち広報令和5年2月10日号)」のシリーズ第2弾です!

今回の舞台は、日暮里・舎人ライナー区内9駅周辺 ! この地域にもまた、歴史ロマンと魅力にあふれた数多くのミステリーが眠っていました。あなたも一緒に、ミステリーを解き明かしましょう !

※イラストはイメージ。掲載内容・駅からの所要時間は区調べ。掲載内容については、ほかにも説がある場合があります。

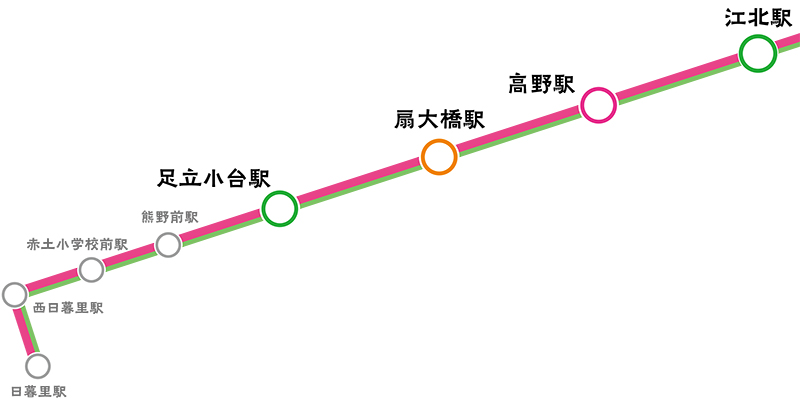

足立小台駅~江北駅

ミステリー① なぜ1カ所に7体も?

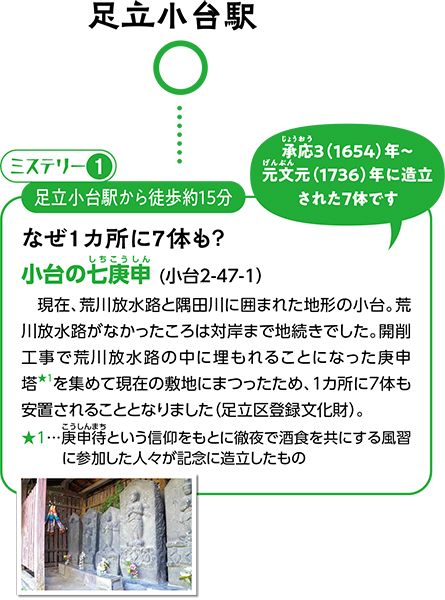

小台の七庚申(しちこうしん) [小台2-47-1]

現在、荒川放水路と隅田川に囲まれた地形の小台。荒川放水路がなかったころは対岸まで地続きでした。開削工事で荒川放水路の中に埋もれることになった庚申塔★1を集めて現在の敷地にまつったため、1カ所に7体も安置されることとなりました(足立区登録文化財)。

★1…庚申待(こうしんまち)という信仰をもとに徹夜で酒食を共にする風習に参加した人々が記念に造立したもの

ミステリー② 地域に伝わる2人の美しい姫の伝説?

足立姫(あだちひめ) 性翁寺(しょうおうじ) [扇2-19-3]

昔、足立郡には「足立姫」という美しい娘がいました。姫は、川向こうの長者と結婚しましたが、姑(しゅうとめ)にいじめられ、荒川(現在の隅田川)に身を投げてしまいます。姫の父が、姫の供養のため熊野権現(くまのごんげん)★2(和歌山県)をお参りして神様から授かった霊木を海に流すと、木は故郷の足立郡に流れつきます。その木で6体の阿弥陀仏が彫刻され、その余り木からもう1体の仏像をつくり、姫の遺影としました。この仏さまが性翁寺の本尊「木余り如来(きあまりにょらい)◆(木造阿彌陀如来坐像(もくぞうあみだにょらいざぞう)・東京都指定文化財)」です。

★2…熊野三山(くまのさんざん)にまつられる神

◆...非公開

夕顔姫(ゆうがおひめ) 瑞応寺(ずいおうじ) [扇1-5-37]

昔、総武★3に勢力を伸ばした千葉氏一族に、「夕顔姫」という美しい娘がいました。姫が足立郡に構えた庵(いおり)には、多くの人々が集まりました。集まった人々の相談に乗り、読み書きを教える姫の優しい人柄に、人々は大きな信頼を寄せました。ところが数年後、姫は若くして亡くなります。悲しんだ人々は、姫のことを後世に伝えようと、姫の美しい姿を観音像に刻みました。その観音像が瑞応寺の本尊「聖観音菩薩立像(しょうかんのんぼさつりゅうぞう)◆」です。

★3…現在の東京都・埼玉県・千葉県の総称

◆...非公開

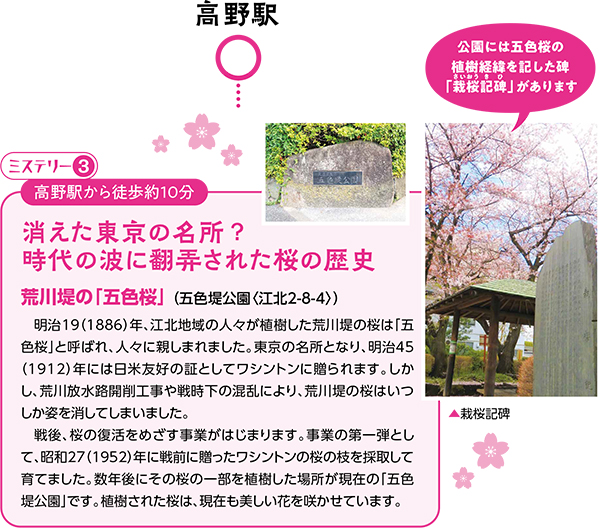

ミステリー③ 消えた東京の名所?時代の波に翻弄された桜の歴史

荒川堤の「五色桜」 五色堤公園 [江北2-8-4]

明治19(1886)年、江北地域の人々が植樹した荒川堤の桜は「五色桜」と呼ばれ、人々に親しまれました。東京の名所となり、明治45(1912)年には日米友好の証としてワシントンに贈られます。しかし、荒川放水路開削工事や戦時下の混乱により、荒川堤の桜はいつしか姿を消してしまいました。戦後、桜の復活をめざす事業がはじまります。事業の第一弾として、昭和27(1952)年に戦前に贈ったワシントンの桜の枝を採取して育てました。数年後にその桜の一部を植樹した場所が現在の「五色堤公園」です。植樹された桜は、現在も美しい花を咲かせています。

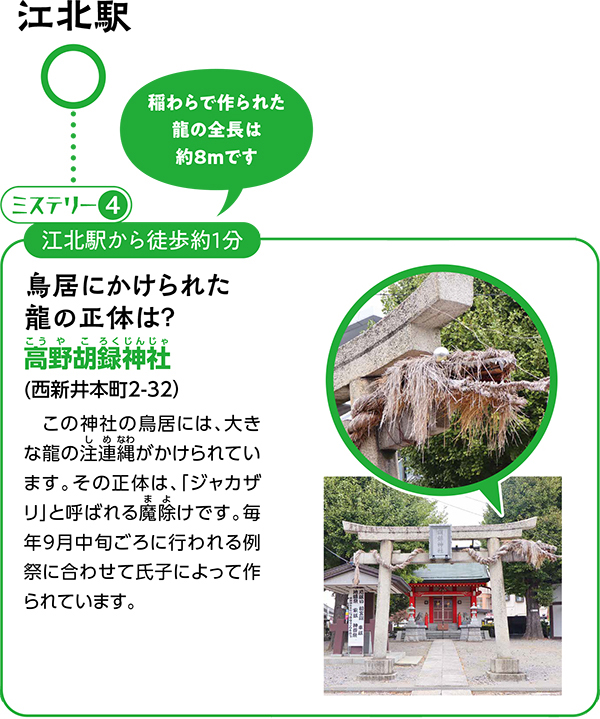

ミステリー④ 鳥居にかけられた龍の正体は?

高野胡録神社(こうやころくじんじゃ) [西新井本町2-32]

この神社の鳥居には、大きな龍の注連縄(しめなわ)がかけられています。その正体は、「ジャカザリ」と呼ばれる魔除(まよ)けです。毎年9月中旬ごろに行われる例祭に合わせて氏子によって作られています。

西新井大師西駅~見沼代親水公園駅

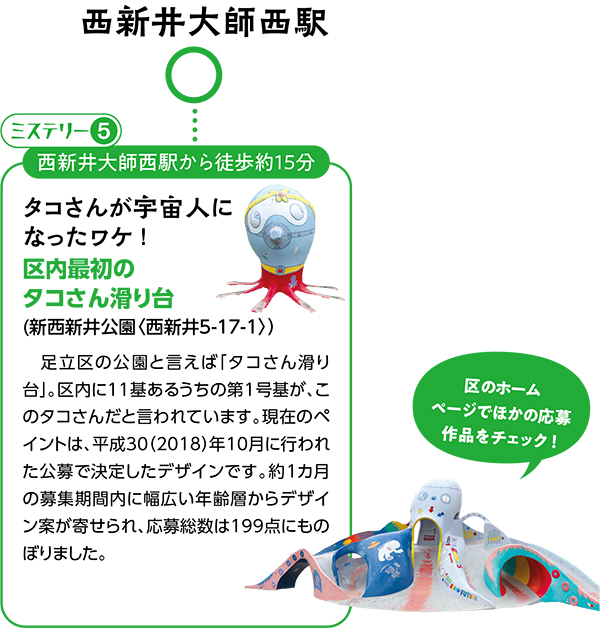

ミステリー⑤ タコさんが宇宙人になったワケ!

区内最初のタコさん滑り台 新西新井公園 [西新井5-17-1]

足立区の公園と言えば「タコさん滑り台」。区内に11基あるうちの第1号基が、このタコさんだと言われています。現在のペイントは、平成30(2018)年10月に行われた公募で決定したデザインです。約1カ月の募集期間内に幅広い年齢層からデザイン案が寄せられ、応募総数は199点にものぼりました。

ミステリー⑥ 関西地方を走っていた機関車がなぜ足立区に?

北鹿浜公園(交通公園) [鹿浜3-26-1]

北鹿浜公園にある蒸気機関車★4の経歴を辿(たど)ると、昭和4(1929)~41(1966)年の間、関西地方を走っていたことがわかります。ではなぜ、関西の機関車が足立区にあるのか?答えは昭和46(1971)年7月5日号の区のお知らせ(現あだち広報)にありました ! 当時の記事には「区ではその『消えゆく蒸気機関車』をいつまでも残そうと考え、(中略)ゆずってくれるよう、国鉄にお願いしていました。」とあります。当時の区職員の想(おも)いが国鉄に伝わり、使命を終えたこの蒸気機関車が足立区に置かれたことが想像できます。

★4…国鉄C50形蒸気機関車-75

リンク:北鹿浜公園

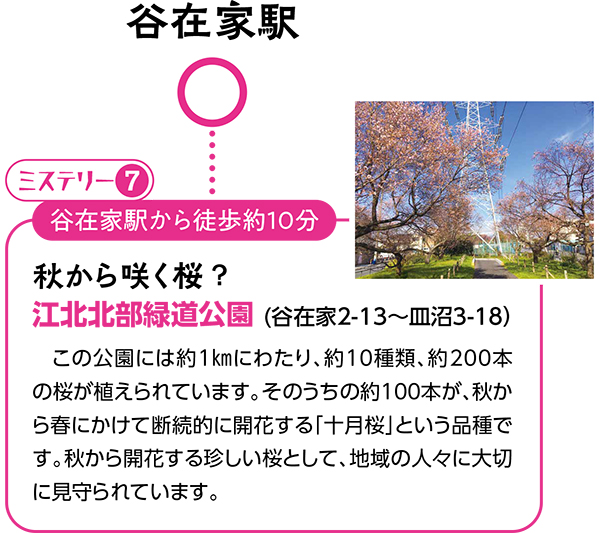

ミステリー⑦ 秋から咲く桜 ?

江北北部緑道公園 [谷在家2-13~皿沼3-18]

この公園には約1kmにわたり、約10種類、約200本の桜が植えられています。そのうちの約100本が、秋から春にかけて断続的に開花する「十月桜」という品種です。秋から開花する珍しい桜として、地域の人々に大切に見守られています。

リンク:江北北部緑道公園

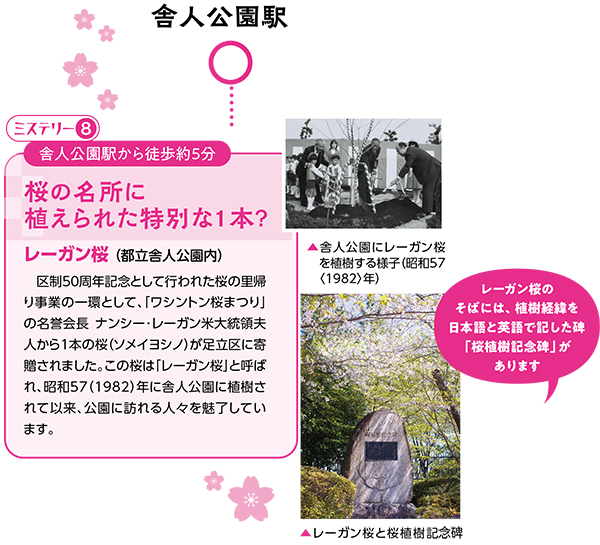

ミステリー⑧ 桜の名所に植えられた特別な1本?

レーガン桜 (都立舎人公園内)

区制50周年記念として行われた桜の里帰り事業の一環として、「ワシントン桜まつり」の名誉会長 ナンシー・レーガン米大統領夫人から1本の桜(ソメイヨシノ)が足立区に寄贈されました。この桜は「レーガン桜」と呼ばれ、昭和57(1982)年に舎人公園に植樹されて以来、公園に訪れる人々を魅了しています。

ミステリー⑨ どこにあったかわからない...

まぼろしの「舎人御殿(とねりごてん)」

江戸時代、舎人は徳川将軍が鷹狩(たかがり)★5を行う場所の一つでした。そのため、この地域には将軍家が来訪した際に利用・休憩するための御殿が建てられ、2代将軍・秀忠(ひでただ)が訪れたという記録★6が残っています。しかし、その御殿がどこにあったのかは今もわかっていないのです。

★5…飼いならした鷹を野山に放って鳥や野うさぎなどを狩る狩猟の一種

★6…「武蔵国足立郡谷古田領草加宿由来」、『草加市史』資料編I所収

ミステリー⑩ 毛長川の名前にまつわる不思議な伝説?

毛長姫 (毛長川)

昔、新里(にっさと)★7の美しい娘が舎人の長者の家に嫁入りしました。しかし娘は、嫁ぎ先の両親と仲違いし、沼に身を投げてしまいます。以降、長雨の度に沼が荒れたので、人々は娘が沼の主になったと考えました。数年後、暴風雨のあとに長く黒い髪の毛が沼から流れてきました。これを娘の髪だと考えた人々は、髪をご神体として沼の主をまつりました。以来、沼が荒れなくなったため、沼からつながる川を「毛長川」と呼ぶようになりました。

★7…現在の埼玉県草加市新里町

|

あわせてチェック! |

|

歴史ある寺院や街なみ、おいしいグルメなど魅力あふれる西新井。 |

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は