ここから本文です。

公開日:2022年11月23日 更新日:2022年12月2日

第41回ADACHI障がい者アート展「デジタルアートびじゅつかん」OPEN!

今年は、スマホやPCから観られる「障がい者アート展」と、足立区役所で実際に展示する「障がい者アート展」の2パターン開催。アイデアあふれるユニークな作品、魅力的な作品がいっぱいです。

2つのアート展をぜひお楽しみください。

第41回ADACHI障がい者アート展

「デジタルアートびじゅつかん」特設サイトへ ⇒

※リンク先のページが表示されない場合は再読み込みしてご確認ください。

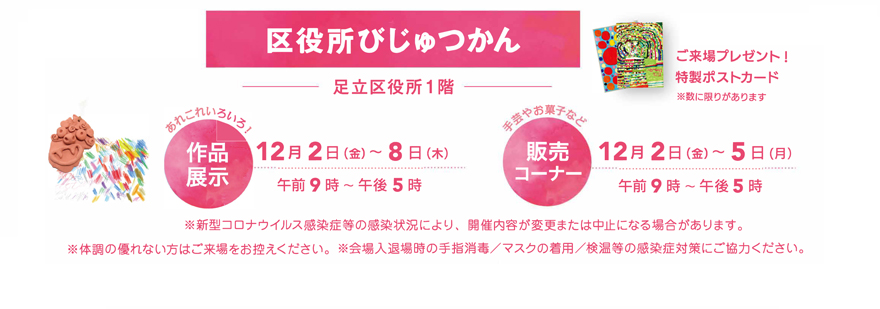

リアル展示「区役所びじゅつかん」

【開催場所】足立区役所1階

- 作品展示

令和4年12月2日(金曜日)~8日(木曜日)午前9時~午後5時 - 販売コーナー

令和4年12月2日(金曜日)~5日(月曜日)午前9時~午後5時

綾瀬ひまわり園アート講師「ライラ カセムさん」インタビュー

アートなど何かを作るというのは、その人にしかできない行動です。

「できないこと」が注目されがちな障がいのある人たちにとって、

アートは「自分ができること」を表現し、他者に「魅せる」とても重要で大事な機会なんです。

アートの道を志したきっかけは恩師との出会い

もともと絵を描くことが好きだったのですが、中学時代に母の出身地であるイギリスに引っ越してから、中学校で美術の先生に「センスあるね」と言われ、自信を持つようになりました。進路を考えたとき、私は勉強が苦手だったので「高校では得意なアートを専攻しよう」と思い、高校に進学してからはアートに本格的に取り組み始めました。そこで出会った先生に「なんでも気になったことは調べなさい」「ちゃんと絵の背景を読みなさい」と言われたことをよく覚えています。イギリスの高校では比較的自由時間が多くありましたが、そのほとんどの時間をアートに費やしました。アトリエに籠って本を読んでいると、「この絵はこんな時代に描かれたんだ」とか「ここで作られたんだ」とか、色々な発見がありました。アートについて調べることが社会や歴史の勉強につながっていたんです。先生の指導のおかげで、アートを通して色々なことを学ぶことができるようになり、それがすごく楽しかったですね。アートの道を目指したのはこの先生との出会いが大きかったと思います。

私は「自分の想いを表現する」というよりは、何かテーマがあって、それをデザインする方が得意なんです。「このポスター作って」と言われて、そのことを調べたり、考えたりすることも好きです。そうしたら、人のニーズに合わせてデザインをするグラフィックデザイナーという仕事があるということを知ったので、その道に進もうと思うようになりました。

大学院での研究をきっかけに、綾瀬ひまわり園のアート講師に

もともと、アールビュレット(専門的なトレーニングを受けていない人のアート)がすごく好きだったんです。「何か分からないけど、面白い質感だ」みたいな感覚的なアートがすごく好きなんです。

もともと、アールビュレット(専門的なトレーニングを受けていない人のアート)がすごく好きだったんです。「何か分からないけど、面白い質感だ」みたいな感覚的なアートがすごく好きなんです。

東京藝術大学の大学院に通っているときに、福祉施設で描かれているアートが収入につながっていないという話を聞いて、そういった施設の方が描いたアートを活かす研究もしたいと思い、色々と施設を探していたんです。そのとき、美術に関する記者をやっていた母のつながりで綾瀬ひまわり園とご縁ができ、綾瀬ひまわり園でアートの講師をするようになりました。

施設の支援員は福祉の専門でアートの専門ではないので、「アートを支援したいけど、その方法が分からない」という悩みを持っていたそうです。「それだったら私も手伝えるかもしれない」と思い、大学院の研究として誰でも活用できるアートの支援方法を綾瀬ひまわり園と一緒に研究していました。

講師を始めて以降、綾瀬ひまわり園に行かない期間が長くなると調子が狂うような感じになってしまいました。現場に行かないで障がいのある人のことを頭で考えていてもリアリティが無く、自分が気付かないうちに障がいのある人の対しての偏見を生んでしまうものだと思うので、綾瀬ひまわり園には今でも月に1回は行くようにしています。

綾瀬ひまわり園でアートの指導を始めてからもう8年になります。私にとって、綾瀬ひまわり園での時間は無くてはならないものですね。

アート活動が、施設での支援にもつながっている

福祉施設の支援員には、「この人はこれをできるようにならなきゃいけない」というプレッシャーが常にあります。だからこそ、最初はアートでも「正しくやらなきゃ」といった思い込みのようなものもありました。例えば、塗り絵でもちょっとはみ出したら失敗だといったように。そういったところの考え方を変えていくと、だんだん自由にアートができるようになり、支援員もだんだんリラックスしていって、アート活動を通して施設に通う方の新たな一面も発見できるようになりました。

綾瀬ひまわり園では、新しく入所した方にまずはアートをやってもらって、そこからその人の好きなものや性格などを知るようにしています。そこで知った本人の特徴や性格から、「この人はこういう仕事が向いているんじゃないか」といった発見につながることもあります。アートをすることがその人の支援にもつながっているんです。

アートは、その人の「できること」を見せてくれる

アートなど何かを作るというのは、その人たちにとっての自分にしかできない行動です。障がいのある人たちはどうしても「できないこと」に注目されがちです。でもアートでは、何かをきれいに塗れたとか、間隔がきれいにできたとか、「できた結果」しか見えない。

アートなど何かを作るというのは、その人たちにとっての自分にしかできない行動です。障がいのある人たちはどうしても「できないこと」に注目されがちです。でもアートでは、何かをきれいに塗れたとか、間隔がきれいにできたとか、「できた結果」しか見えない。

「できないこと」が注目されがちな障がいのある人の周囲が変わるのは、その人が「できること」を見せることができたとき。そういう意味でも、障がいのある人たちが「自分ができること」を表現し、他者に見せる手法として、アートはとても大事な機会なんです。

障がい者アート展を、様々な人の交流のきっかけに

障がいのある人のアートを見てもらう機会は昔と比べると増えたと思いますが、そこでクオリティに妥協してはいけないと思っています。障がいのある人のアートの見せ方で「全て良し」というのはダメだと思っています。「障がいのある人が頑張ってやった。良くやった」みたいな。そこはちゃんとプロの目などで見て、「これはここが良い」といった評価をしたうえで、改善点なども本人に還元できれば、本人にもさらに伸びしろができると思うんです。

障がいのある人も生きやすい社会にしたいなら、ただ作品を見せるだけで終わらせずに、障がいのある人とない人が交える環境づくりや機会づくりも必要だと思います。障がいの有無を超えて交わっていかないと、障がいが無い人も障がいのある人のことを理解できないし、障がいのある人も社会で生きるってことを学ぶことができない。

障がいのある人も生きやすい社会にしたいなら、ただ作品を見せるだけで終わらせずに、障がいのある人とない人が交える環境づくりや機会づくりも必要だと思います。障がいの有無を超えて交わっていかないと、障がいが無い人も障がいのある人のことを理解できないし、障がいのある人も社会で生きるってことを学ぶことができない。

今はこのアート展に出展して、みんなに見てもらうことがゴールになっていると思うんです。ゆくゆくは、このアート展がきっかけに障がいのある人とない人が一緒に参加できるアート講座を開催するなど、色んな人が関わることができる事業になっていってほしいと思っています。

ただ障がいがある人を支援するだけでは多様な社会とは言えない。それぞれができないことを補い合う。それは障がいがあってもなくても一緒だと思います。障がいのある人が、障がいのない人のできないことを補ってもいいじゃないですか。だから私も変に自分のことを障がいのある人って言うことはしないようにしています。

よりお互いを許しあえる世界になるには、障がいのある人が日常にいるということが大事で、多様な人が交じり合う風景が当たり前にならないといけないんじゃないかなと思うんです。

|

ライラ カセムさん デザイナー。福祉の現場とデザイナーをつなげ、障がいのある人たちが描いた文字や絵を、企画や商品化する仕事をしている。今年度の「障がい者アート展」ポスターのタイトルデザインを制作。社会福祉法人あだちの里「綾瀬ひまわり園」アート講師も務める。東京藝術大学大学院博士課程修了。 |

過去開催(令和3年度)

|

第40回ADACHI障がい者アート展 「デジタルアートミュージアム」 スマホやPCから観られる「障がい者アート展」を開催。アイデアあふれるユニークな作品、美しい作品がいっぱいです。 > 作品を見る |

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は