ホーム > 住まい・暮らし > 動物・植物・ペット・その他の生きもの > 害獣・害虫対策 > 特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」から大切な樹木を守りましょう

ここから本文です。

公開日:2020年11月6日 更新日:2025年10月1日

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」から大切な樹木を守りましょう

令和2年9月末、区内において、サクラやウメなどを食べて枯らしてしまう特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」が、23区で初めて発見されました。

区内の樹木にクビアカツヤカミキリの被害を発見した場合、お電話やWeb通報フォームからご連絡ください。

※特定外来生物・・・生態系などへ深刻な影響をおよぼすため、生きたままの持ち運びや、飼育などが法律で禁止されている外来生物

※クビアカツヤカミキリは、サクラやウメに被害をおよぼしますが、人体に害のある虫ではありません。

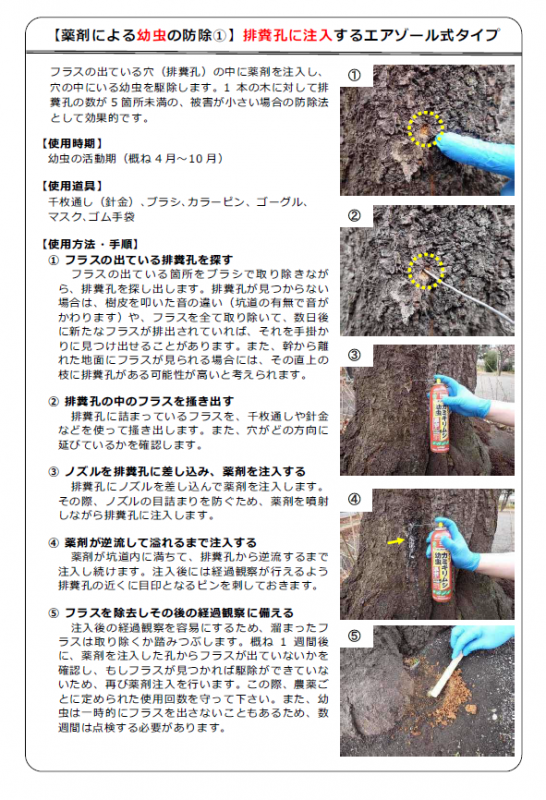

樹木内の幼虫は市販の専用殺虫剤で駆除可能です。下記の資料を参考にしてください。(殺虫剤を使用する場合は、使用したい樹木に適正のある殺虫剤をご使用ください)

画像提供:東京都環境局

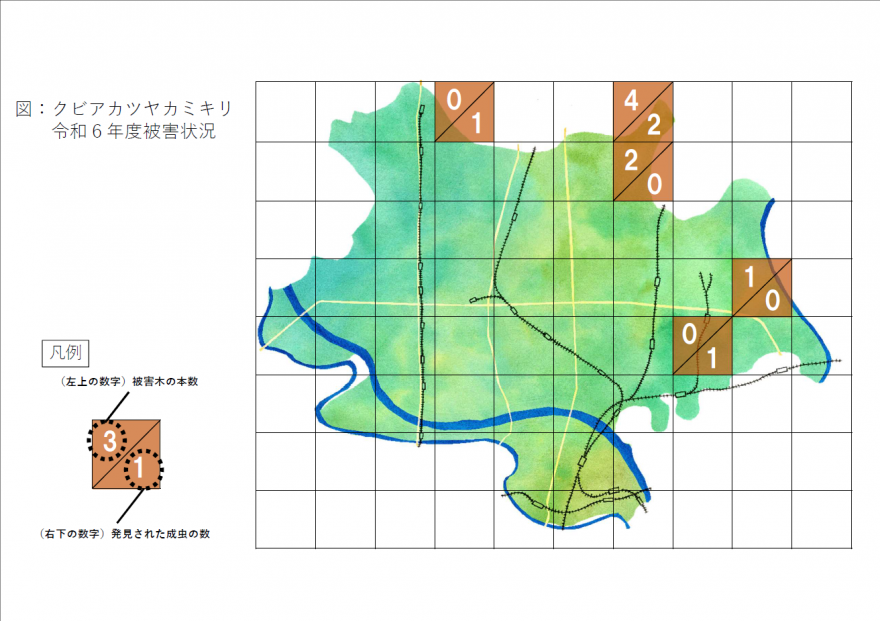

直近の被害状況

クリックで拡大

-

令和6年度

古千谷本町・花畑・大谷田・東綾瀬で確認されています。

※いずれの地点の被害も、法律に基づいた方法により駆除済みです。

こんなサインを見逃さないで!

木の周囲に「フラス」がないか注意!

クビアカツヤカミキリの幼虫は、成虫になるまでの2年間、サクラなどの樹木の中に潜み、木の中身を食べて枯らしてしまいます。その際、幼虫は「フラス(木くずとフンが混ざったもの)」を排出します。

サクラ、ウメ、モモ(ハナモモ含む)、スモモなどのバラ科の樹木の根元や幹にフラスが出ていると、木の内部にクビアカツヤカミキリの幼虫がいる可能性があります。

クビアカツヤカミキリの成虫は夏場の6月から8月ごろ出現し、フラスは幼虫の活動時期の4月から10月ごろ活発に排出されます。

※冬季は幼虫が休眠するため、新たなフラスの排出は見られません。

画像提供:東京都環境局

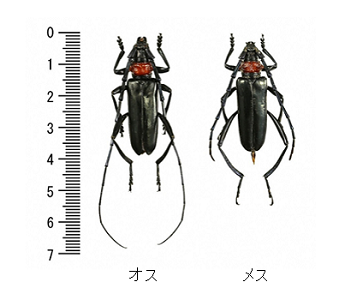

クビアカツヤカミキリとは

中国、朝鮮半島、ベトナムなどが原産の特定外来生物です。

【体長】25mmから40mm

【成虫発生期】6月から8月ごろ

【幼虫活動期】4月から10月ごろ

【特徴】

・全体的に青みを帯びた黒色で、つやつやした光沢がある。

・前胸部(首のように見える部分)が赤い。

・触角はオスの方が長い。

・つかむと強い柑橘系の匂いを放つ。

画像提供:埼玉県環境科学国際センター

どんな被害があるの?

クビアカツヤカミキリは、サクラなどの樹皮の割れ目に産卵します。

卵からかえった幼虫は樹皮に穴をあけて、およそ2年間、主に樹皮直下の部分を食べ、時には枯れさせてしまいます。

画像提供:埼玉県環境科学国際センター

【参考】隣接する自治体での被害など(埼玉県環境科学国際センター)(外部サイトへリンク)

クビアカツヤカミキリの被害が発生・拡大しています!(東京都環境局)(外部サイトへリンク)

もし成虫やフラスを見つけたらご連絡ください

クビアカツヤカミキリの被害を発見した場合、お電話やWeb通報フォームからご連絡ください。

クビアカツヤカミキリから、サクラなどの樹木を守るため、皆様のご協力をお願いいたします。

- Webで通報する

- 電話で通報する

03-3880-0039(お問い合わせコールあだち)

※電話受付時間:午前8時から午後8時

※発見場所に応じて、担当課におつなぎさせていただきます。

※開庁時間(平日午前8時30分から午後5時15分)以外は担当の係におつなぎすることができません。

通報時のご注意

- 通報いただいた内容によっては、調査のため、担当課が現地訪問をさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

- ご自身の所有する土地の樹木が被害にあった場合、それがクビアカツヤカミキリの被害だと認められる場合は、区の負担で駆除が可能です。詳細は現地調査時にご案内いたします。

- 成虫や幼虫を捕まえた場合は、被害拡大防止のため、その場で殺処分をお願いいたします。

※クビアカツヤカミキリは特定外来生物に指定されているため、生きたまま持ち運ぶことは法律で禁止されています。

参考資料

環境省 外来生物法(外部サイトへリンク)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は

(PDF:420KB)

(PDF:420KB)

(PDF:525KB)

(PDF:525KB)