千住宿の職業図では当時を想定し、イラストでその様子を紹介します。

江戸に存在したそれぞれの店には次のような特徴がありました。

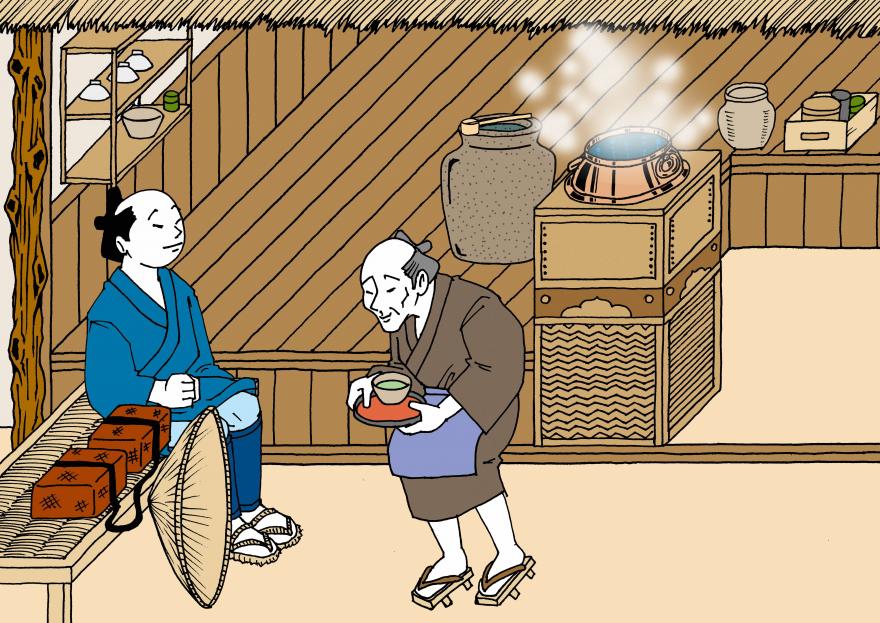

茶屋(ちゃや)

この茶屋は千住宿の日光街道沿いの北端にありました。

松風庵(しょうふうあん)という名称でしたが、地域の人々は爺(じじ)ヶ茶屋と呼んでいました。

ここにあった光茶銚(ひかりちゃがま)(外部サイトへリンク)と呼ばれた光り輝く茶銚(ちゃがま)は、天保7年(1836)斎藤月岑(さいとう げっしん)編著『江戸名所図会』のなかで名物として取り上げられています。

「むかし此店の茶銚の光沢の殊(こと)に勝(まされ)たりしを重き御感賞(ごかんしょう)にあつかりしより。」とあり、徳川吉宗が光茶銚を上覧し賞賛した故事を引用して紹介されました。

なお、光茶銚は現在、区登録文化財となっており、当館で所蔵しています。

|

|

紙屋(かみや)

江戸時代には多くの藩が紙づくりを奨励し、各地で和紙が特産品となりました。

これにより、紙の生産量と種類が増加していきます。

各地で生産された紙は、東は江戸、西は京坂の問屋へ集められ全国に流通しました。

千住宿の紙屋でも地漉紙(じすきがみ)をはじめ諸国の紙を扱ったと考えられます。

画面右下に置かれている「紙屋 千切屋」と書かれた梱包は看板です。

奉書荷箱(ほうしょにばこ)の空櫃(からびつ)に草筵(くさむしろ)を巻き、太い縄で括(くく)って屋号を書いて看板とし、厳選した素材を使用した瀟洒(しょうしゃ)な作りとなっていました。

|

|

煙草屋(たばこや)

喫煙の習慣は江戸初期に広まり、各所で煙草屋がみられました。

左手前の人物は茶碗の水を口に含み、葉に吹きかけています。

これは乾燥した葉を板に巻き付ける際の破れ防止のために行っていました。

奥の人物は包丁の脂(やに)を取りながら、板に巻き付けた葉を刻んでいます。

刻み煙草は江戸中期には髪の毛ほどの細さのものが主流となりました。

店の棚には刻み煙草を紙で包んだ角包みや玉たばこが置かれています。

手前の人物は秤(はかり)を用いて匁(もんめ)単位で量り売りを行うため、木箱から刻み煙草を取り出しています。

|

|

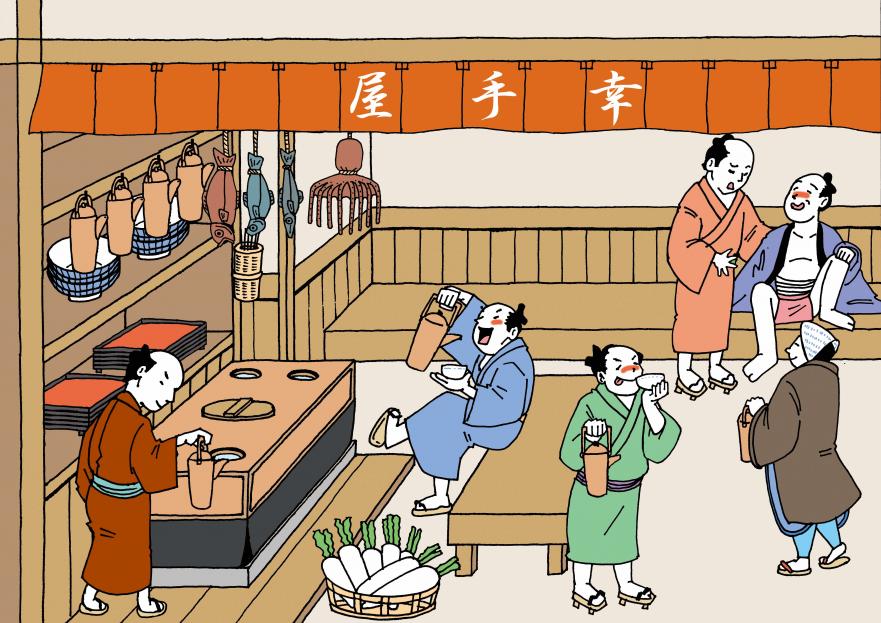

居酒屋(いざかや)

清酒が生まれたといわれる江戸時代には燗酒(かんざけ)が好まれました。

居酒屋では、画面左上部の壁に掛かった銅製のチロリに酒を入れ、左下部の炭火を入れた燗銅壺(かんどうこ)で燗(かん)をしてお客に提供していました。

燗銅壺には真中に蓋をした鍋と水が入った3か所の穴が描かれています。

鍋では上から吊るした魚介類等を調理して酒の肴を作ります。

水を張った穴は炭火で温められ、ここに酒を入れたチロリを入れてお客の好みの温度に燗をつけました。

当時、テーブルはなく、床几(しょうぎ)(長椅子)に腰をかけ、酒を嗜(たしな)んでいました。

|

|

豆腐屋(とうふや)

千住宿には少なくとも3軒の豆腐屋がありました。

天保14年(1842)頃の豆腐は一丁52文程度で、安価と言い難いものの現代の豆腐の4倍の大きさがありました。

絵では、妻が水に浸した大豆を臼で挽いて呉汁(ごじる)を作り、夫は袋に入れた呉汁を絞って豆乳を抽出しています。

妻は下部にある豆乳が入った樽ににがりを入れる作業も行っています。

絵左側の樽(たる)の上にある入れ物には完成した豆腐が入っており、切り分けられて店頭の水船(みずぶね)に入ります。当時の江戸の豆腐は現代よりも固いものであったことが知られています。

|

|

下駄屋(げたや)

下駄はもともと雨天時や洗濯、水汲み等の水仕事で足を汚さないための履物として使用されていました。

江戸時代になると外出時の履物、つまり服飾品として用いられ、台や歯の形、塗り、鼻緒等に趣向を凝らした多種多様な装飾がみられるようになります。

江戸では男性は角形を、女性は丸形の下駄を使用していました。

絵の籠の中にうず高く積まれているのは下駄の台の原型です。

これに手前にある錐(きり)で穴を開けて鼻緒を通し、鉋(かんな)で面取りを行い、形を整えていました。

職人は坐業(ざぎょう)で下駄を拵(こしら)えていました。

|

|

飯盛旅籠(めしもりはたご)

千住宿は奥州街道と日光街道の起点となる交通の要衝(ようしょう)でした。

様々な職種があるなか、最も多く存在していたのが飯盛旅籠(食売旅籠)(めしもりはたご)です。

飯盛旅籠には飯盛女(食売女)(めしもりおんな)と呼ばれる遊女が置かれました。

寛文2年(1662) に飯盛女であっても木綿等の身なり、つまり華美ではない格好をするよう、幕府は触れを出しています。

しかし徹底はされず、絵の女性たちのように、派手な出で立ちでお客を招き入れ、遊興を提供しました。

後に幕府は千住宿全体で150人まで飯盛女を置くことを許可しました。

|

|

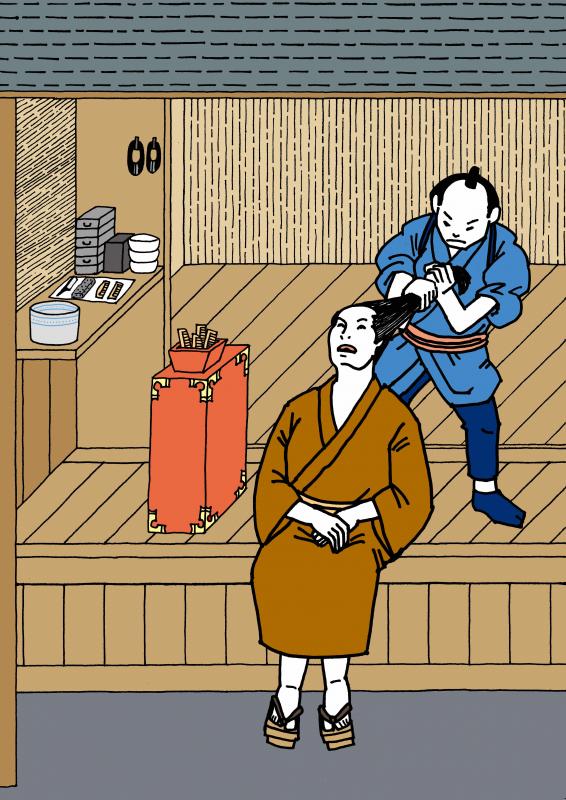

髪結床(かみゆいどこ)

千住宿には39の髪結床と37の髪結職が確認されています。

髪結が千住宿に多い理由を記した資料は見出せませんが、初宿としての性格と旅装を整えることと飯盛旅籠の存在が関係していると考えられます。

髪結床には川岸等の空地に構える出床(でどこ)と町内に店を構える内床(うちどこ)がありました。

絵のように、お客は入口の土間に履物のまま座り、髪結が剃刀(かみそり)や鋏(はさみ)を用いて、当時の男性の一般的な髪形である野郎頭(やろうあたま)に整えていきます。

朱色の箱は鬢盥(びんだらい)と呼ばれ、髪結道具一式が収められています。この鬢盥を下げてお客の方に出向いた髪結を廻髪結(まわりかみゆい)と呼びます。

|

|

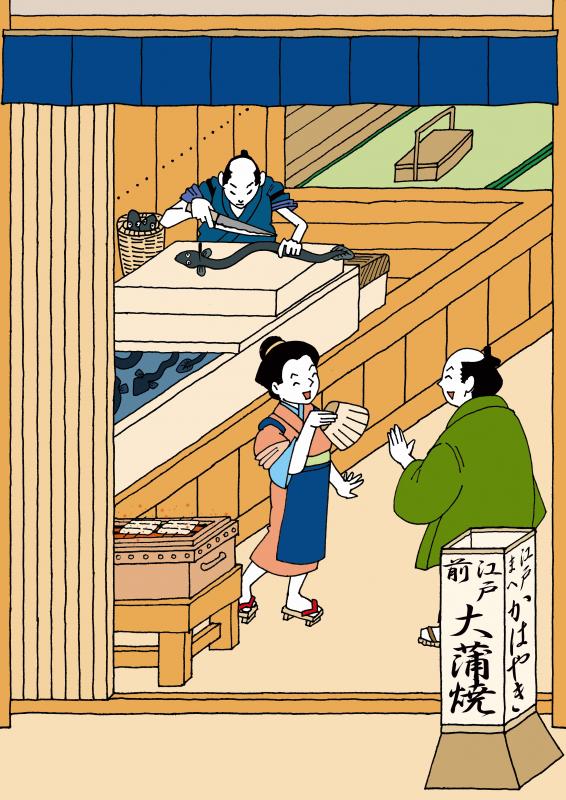

鰻屋(うなぎや)

鰻の蒲焼は江戸初期の料理書にはすでに登場し、江戸中期頃には、醤油(しょうゆ)や味噌(みそ)をつけて炙(あぶ)ったり、蓼酢(たです)に浸して食されていました。

現代のような味付けで広まったのは江戸後期と言われています。

絵では料理人が鰻を捌(さば)き、手前にある銅製の焼台にて炭火で焼いています。

現代では関東の背開き、関西の腹開きと言われますが、江戸後期に当時の風俗を記した書物では、京阪においては背から捌き、江戸では腹から捌いたと記されています。江戸では1切れに小竹串を2本刺して、醤油と味醂(みりん)、酒を加えたものをつけて焼き、必ず山椒(さんしょう) を添えて提供されました。

天保から慶応期頃の値段は1皿あたり200文であったことがわかっています。

|

|

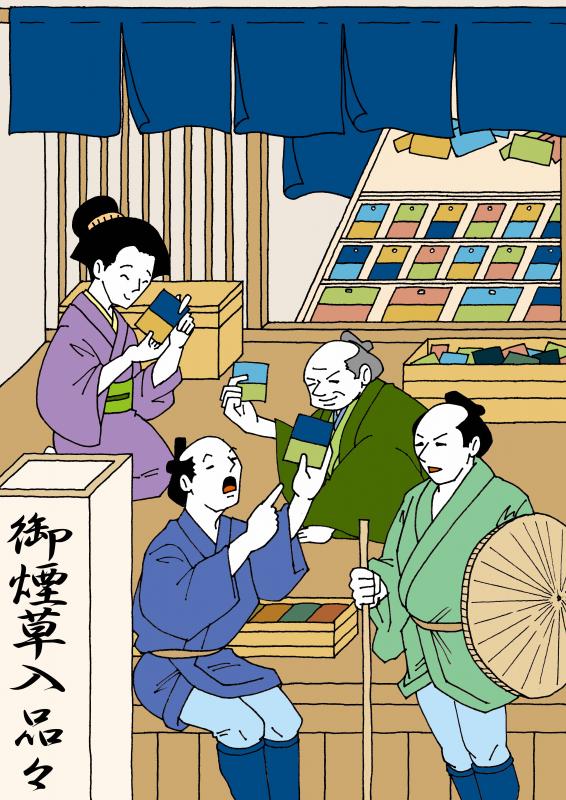

煙草入屋(たばこいれや)

人々は煙草入れを用いて刻み煙草やキセルを携帯していました。煙草入れは小間物屋(こまものや)等でも売られていましたが、煙草入れを専門に扱う店が存在し、千住宿にも2軒の煙草入屋がありました。

袋部分の素材には紙や布、皮革、木等を使用し、袋のかぶせを留める金具には金や銀等の貴金属を用いることもありました。

画面右上のようにキセルを入れる筒を備えた煙草入れもあり、筒は竹や象牙(ぞうげ)、白檀(びゃくだん)等の硬質な素材で作製しました。

煙草入れは実用品でありながらも携帯する服飾品としての役割も担っていました。

|

|