ここから本文です。

公開日:2025年11月8日 更新日:2025年11月8日

まちを守る、まちの人 私たち、消防団

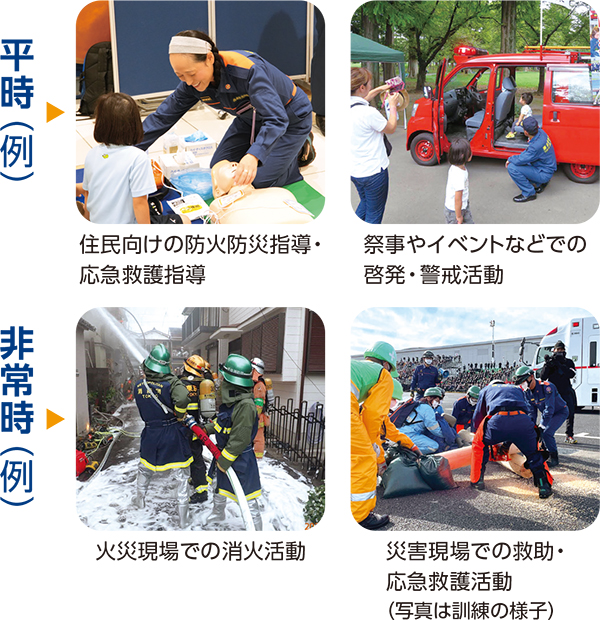

平時、非常時問わず、地域の安全・安心のために活動する消防団。自分の住む地域に消防団があることを知ってはいても、具体的な活動内容までは知らないという方が多いのでは?

あだち広報令和7年11月10日号では、区内にある3つの消防団で活躍する方々に伺った、消防団の活動内容や活動への想いを掲載しました。ここでは、紙面で載せきれなかった内容を中心に紹介します(団員は50音順)。

消防組織法に基づき、消防本部や消防署と同様に各自治体に設置された消防機関です。構成員である団員はボランティア的側面もありながら、非常勤特別職の地方公務員として活動します。

- 入団資格:消防団区域内に在住・在勤・在学の18歳以上で健康な方

※定年は消防団により異なる - 報酬:年額4万2,500円~

※役職に応じて変動 - 費用弁償:警戒活動などへの従事1回につき4,500円

※災害に関する活動に従事した場合は9,000円 - 活動頻度:おおむね月1回程度

- ※非常時や後述の3 大行事などを除く。個人差あり

|

|

足立区消防団の3大行事 |

● 消防団始式(1月)

● 消防操法大会(5・6月)

● 消防団合同点検(9月)

消防操法大会は各消防団が最も力を入れている行事で、消防ポンプやホースの取り扱い等の正確性などを競います。

足立消防団

市川元信さん(50歳代/入団14年目/鳶職)

Q1. 入団のきっかけを教えてください。

元々地域の人からは誘われていましたが、仕事が忙しく子どもも小さかったので見送っていました。その後仕事を独立して、ひと段落ついたタイミングで入団を決めました。活動に対して報酬や費用弁償も支給していただけるので、その分頑張ろうと、モチベーションにつながっています。

Q2.入団前後の生活やご自身の変化はありましたか。

特に大きな変化はなかったですね。元々バスケットボールをしていましたが、それも続けられました。それだけ無理のない範囲での活動頻度ということだと思います。また、妻のお父さんが消防団員だったのもあり、妻に反対されることもなく快諾でした。義父から「何かあったときは自分たちの身は自分で守れ」と言われていましたしね。

Q3.消防団活動の魅力やこれまでで嬉しかったことを教えてください。

実際ホースを使った放水をお客さんに体験してもらうイベントに従事した際、小さなお子さんから「消防団かっこいい!」と言ってもらえたことですね。それをきっかけにそのお子さんが消防団に興味を持ってもらえたらさらに嬉しいな、なんて思います。

▲ゴルフを楽しむ市川さん。

消防団活動だけに縛られることもなく、趣味を満喫する時間も十分に確保できています。

Q4.地域を守る消防団員として、区民へのメッセージ

必要最低限の備蓄はそろえておいた方が良いです。

中でもラップはたくさん備えておくと使い勝手が良いですよ。災害で一番困るのは排泄です。水道が長期間復旧しない状況に陥った時に、ラップに排泄物を包めば臭いも水分も漏れないので有効です。簡易トイレも推奨されていますが、それでも足りなくなる可能性もあるのでラップはあることに越したことはないです。

大城眞由美さん(30歳代/入団2年目/事務員)

Q1.入団のきっかけを教えてください。

最寄り駅に消防団員募集のポスターが掲示されていて、それに女性団員が写っていたんです。当時は女性が消防団に入れることを知らなくて、男性だけだと勝手に思い込んでいました。それがきっかけで興味を持ち、すぐに申し込みました。

前職はホテルで勤務していましたが、今は事務仕事っていう全く違う仕事をしていて、 でも人を直接もてなしたいじゃないですけど、ボランティア精神的っていうか。そういう想いが燻っていたこともあって、何か人の役に立てたらなという考えは元々ありました。

Q2.消防団の活動と仕事やプライベートを、どのように両立していますか。

仕事などで消防団の活動に遅れる時は連絡すれば問題ないですし、活動は強制ではないので自分の予定とも合わせやすいです。職場の上司にも消防団の活動については理解を得られているのでやりやすいですね。仕事の残業等も、特に消防操法大会前は週3回程度練習があるので、練習の日はすぐに退勤して、練習がない日にしっかり残業するなど、メリハリをつけて両立するようにしています。

▲お仕事中の大城さん

▲趣味の野球を楽しむ大城さん

Q3.ご所属の消防団の雰囲気は、ご自身から見てどのように感じますか。

最初はすごく緊張しましたが、親しみやすい方ばかりで馴染むのに時間はかからなかったです。活動中は真剣に、それ以外では気さくで困っているとフォローもしてくれるので、ほどよい緊張感もありつつリラックスできます。

消防団の活動以外でも団員の方と集まることもあって、お盆は海に連れて行ってもらったり、飲みに行ったり充実しています。また、一昨年くらいから野球に興味を持ったんですけど、団員で少年野球のコーチをしている方がいて、その方が教えている子どもたちと一緒に練習したり、その方経由で草野球チームに所属させてもらったりもしました。入団してからすごくコミュニティーが広がっています。

Q4.消防団に興味がある・入団希望している方へのメッセージをお願いします。

入団する前は不安もあるかも知れないですが、入ってみたら皆さん優しいですし、思ったより女性団員の方もいらっしゃいます。地元の方が多いので、おすすめのお店や、それこそ「野球をやりたい」と思っていたらすぐに始められる環境を教えてくれるとか、地元に強いっていうのは他県から転入してきた私としてもありがたいです。

消防団は想像よりも体育会系ではないです。参加を強要されることもないですし、基本的にはご自身の希望や都合に合わせてくれます。飲み会も多いイメージだったんですけど、全然そんなことはなくて。自分から「二次会行かないんですか」って聞いた時はすごい喜んでくれたくらいです(笑)。

足立消防団長 宇佐美康臣さん(74歳/入団43年目/不動産業)

Q1.団長に就任された年月を教えてください。

令和2年4月1日付けで団長に就任し、今年で6年目です。通常2年単位ですが、就任時はコロナ禍で消防団の活動自体が制限されていたこともあり6年目になりました。団長に就任した時は自分に務まるのか不安でしたが、団員の皆さんの支えもあって何とかやってこられています。

Q2.団員とのかかわり方で心がけていることはありますか。

定期的に12個分団の分団長と副分団長が集まって幹部会議を実施しています。その際に団員の声を分団長から吸い上げ、可能な限り対応するように努めています。本当は団員一人一人話をして要望や悩みを聞きたいとは思っていますが、400名以上いるのでなかなかもどかしい部分はありますね。

Q3.足立消防団の組織としての特徴はありますか。

区内の他の消防団にないものとしては「団レスキュー」ですね。これは足立消防署に特別救助隊があるからこそできることなんです。特別救助隊の署員から講習を受けたうえで、消防団でもレスキュー隊を結成して活動しています。今は50名ほどが所属しています。

Q4.消防団に興味がある・入団を希望している方へのメッセージ

皆さん消防団っていうと「大変だな」っていうイメージがありますよね。実際に入団してもらうと分かるんですが、無理に参加を強制されることはないですし、自分のペースで活動できるので安心してください。何より地域の防災リーダーとして活躍してもらいたいので、ぜひ入団していただきたいです。

千住消防団

大波将志さん(40歳代/入団9年目/警備員)、岸本律子さん(50歳代/入団7年目/調理員)

大波将志さん

岸本律子さん

※大波さんと岸本さんは同時に取材を実施。同じ分団に所属し重複する箇所もあるため、大波さんと岸本さんはまとめて紹介します。

Q1.入団のきっかけを教えてください。

岸本さん:

私はPTAをずっとやっていたんですけど、その会長から誘われて入団しました。最初は躊躇っていましたが、PTAの活動が終わるのと、会長と仲が良かったのでその人が言うなら…という感じです。

大波さん:

家の近所にあるラーメン屋の店主が消防団員で、僕もその人から勧誘されたからですね。最初は断っていたんですが「そんなに誘ってもらえるなら」と、根負けしちゃいました(笑)。

Q2.入団前後の消防団に対するギャップはありましたか。

岸本さん:

入る前は男性が多くて厳しい縦社会なのかなと思っていましたが、意外とそんなことはなかったなというのが素直な感想です。また、応急救護等の知識を学ぶ機会があり、日常生活に役立つことが結構多いです。あとは地域を警戒するときも、普段は通らない細かい道を通ることもあって、例えば火災等何かあったときにも活用できるので、そういう点がすごくいいなと思いました。

Q3.ご自身の活動頻度や主な活動内容はいかがですか。

大波さん・岸本さん:

消防操法大会前は、3月から5月まで週3回は練習します。大会が終わると打って変わって、月1回訓練があるかないかですね。地域のお祭りやイベント等があると、その警戒(交通整理等)で従事することがあります。月1回の器具点検もありますが、私たちの分団では点検担当を2年周期で持ち回りで担当して行っています。

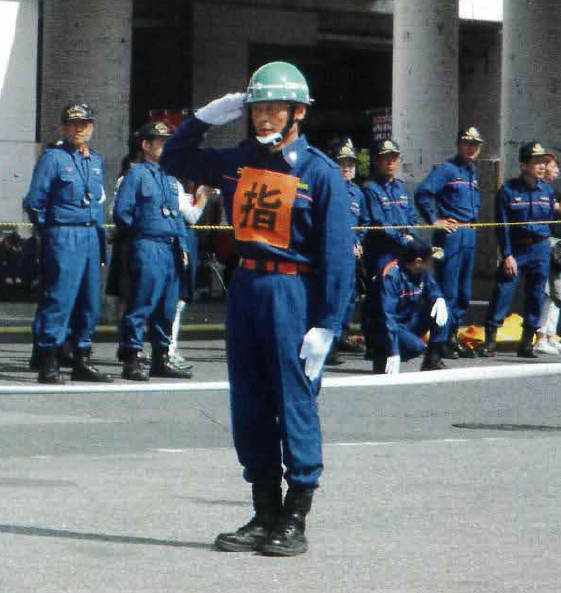

▲防災訓練で指導をしている大波さん

<路地の多い足立区では消防団が大活躍>

消火活動時は、手引きの可搬ポンプや可搬ポンプ積載車を使用します。

消防車より小型で小回りが効くので、消防車が入りづらい路地などが火災現場の場合は、消防団がいち早く駆け付けて延焼防止に貢献できるんです。

消防隊と連携して消火活動を行うほか、後方支援や周辺の警戒などで現場をフォローしています。

▲手引きの可搬ポンプ(上)、可搬ポンプ積載車(下)

Q4.消防団の活動と仕事やプライベートを、どのように両立していますか。

岸本さん:

私は趣味でバドミントンをやっていて、3月~5月は結構試合が多いんです。ただ、消防団の消防操法大会の練習時期と被るので、そこはその練習に集中すると割り切っています。私は消防操法大会の選手を担っていたので、やるなら全力で取り組みたかったという想いもありました。その分、それ以外の時期は思う存分バドミントンを楽しんでいます。

▲プライベートで区のイベントに参加したときの岸本さん

▲消防操法大会に臨む岸本さん

大波さん:

私も今年は消防操法大会の選手の指導員を担当したので、大会前は練習を優先しました。

仕事も都合がつけられる範囲で都合をつけて、なるべく練習に参加できるように努めましたね。あとは、いつ自分の地域で火災が発生しても対応できるように、玄関には消防団に必要な物品は置いておくようにしています。

▲勤務先(警備会社)での大波さんの様子

Q5.地域を守る消防団員として、区民へのメッセージ

大波さん:

消防団はいつでも非常時に対応できる体制にはなっていますが、「自助」として一人一人防災意識を持っていただければ、もっと災害に強いまちになっていくのではないかと。自宅に消火器1本置いておくだけでも違いますし、ちょっとしたことでも「防災」に意識を向けていただければいいなと思います。

岸本さん:

消防団員は皆さんよりも少しは防災に関する知識はあるので、何か困ったことがあったらいつでも頼ってください。また、服装(活動服)がわかりやすいので、もし見かけたら何か声をかけてもらえるとありがたいなと思います。

千住消防団長 小池栄一さん(66歳/入団45年目/鳶職)

Q1.団長に就任された年月を教えてください。

今年度就任したばかりです。団員時代とは異なり、現場での活動というよりは組織をまとめたり何らかの指示をすることがメインになりました。

Q2.団員とのかかわり方で心がけていることはありますか。

団長だからって距離を置かずに、気軽に話しかけてもらった方が私としてはありがたいです。もちろん会議や大会等では自分からも話しかけるようにはしますが、改善してほしいことや悩み等には積極的に耳を傾けたいと思っています。

Q3.消防団活動の魅力やこれまでで嬉しかったことを教えてください。

住民一人一人に防災意識を持ってもらおうと、防火訓練や震災訓練等では消防団が住民向けに指導を行っています。心肺蘇生法だけでなく仮設トイレの作り方等のレクチャーもしていますが、地域に自分が持っている知識を広めて普及していくことがやりがいの一つだと考えています。

Q4. 消防団に興味がある・入団を希望している方へのメッセージ

ボランティア精神さえあればやっていけると思います。まずは気軽に入団してください。活動を強制されることはほとんどないので、最初はゆるやかに、参加できる活動から始めてみてください。そうすれば、ためになる知識が身に付きますし、自然と信頼できる仲間ができるので、どんどん活動が楽しくなっていきますよ。

西新井消防団

小林寛子さん(40歳代/入団5年目/事務員)

Q1.入団のきっかけを教えてください。

私が事務員として勤務している保育園では、毎年消防署をお招きして避難訓練を実施しています。私が入団した年がちょうど東京2020オリンピックが開催されるタイミングで、消防団としてオリンピックに従事する活動があるということで、訓練の際に消防署が団員募集を大々的にやっていたんです。元々何かしらのボランティア活動をしてみたいと考えていましたし、「今入団すればオリンピックに携われる」という軽い気持ちで入団を決めました(笑)。

Q2.ご自身の活動頻度や主な活動内容はいかがですか。

消防団の広報委員会と普及委員会での活動がメインですね。

西新井消防団は救命講習に特に力を入れていて、「普及委員会」を立ち上げて取り組んでいます。この委員会では、応急救護のやり方(AEDの使い方や心臓マッサージの方法等)を住民に広く周知するとともに、技術の維持・向上を目的に活動しています。

勤務先が保育園ということもあり、SIDS(乳幼児突然死症候群)といって子どもが突然心停止する可能性があります。そういったときにAEDを使った救命処置が必要になる。看護師が常駐している保育園ですが、子どもの命にかかわることなので自分の知識で対応できるようにしておきたいという意図もあり、この委員会に入りました。

<活動への参加は本人の希望を尊重>

消防操法大会前は練習のために週3日程度集まるので大変ですが、ほかの時期は月1 回程度

の活動(分団本部の機械点検など)です。火災発生時も、勤務先などの都合があるので強制されることはなく、行ける人が現場に行きます。大規模災害などは別ですが、基本的に団員の希望を聞いてくれるので無理なく活動できています!

▲分団本部(例)

消防団のマークが入った建物を意識して見つけてみてください。

▲消防操大会に臨む小林さん

Q3.入団前後の生活やご自身の変化はありましたか。

やはりスケジュールにメリハリがでましたね。土曜日はイベントでの活動があるからその日は頑張って、その分日曜日は思い切りプライベートを楽しもうという気持ちになれます。家事は平日にやっちゃおうとか、入団前は漫然と毎日を過ごしていたのが、入団以降はメリハリが出るようになりました。

Q4.地域を守る消防団員として、区民へのメッセージ

町会のイベント等でも、「消防団の人が来てくれて助かる」「こういう時はどうすればいいの?」とか、気軽に聞いてもらえたり、説明した時に「なるほど、やってみる」と言ってもらえたりすると励みになります。子どもたちが消防団や防災に興味を持ってくれたりとかもそうですね。すごくありがたいなと思っています。

町会でも「最近AEDを買ったんだよ」という話を耳にすることが増えていて、やっぱり防災意識を高く持っていただけるというか、人の命を救おうっていう活動をしていただけているのも消防団員として嬉しく思っています。

渡邉広一さん(60歳代/入団32年目/建築業)

Q1.入団のきっかけを教えてください。

建築業を営んでいるんですけど、あるお客さんから「消防団に入らないか」と声をかけてくれたんです。元々ボランティアや人の助けになることが好きなので、迷うことなく「ぜひ」と、その場で答えました。

Q2.火災現場での動きを教えてください。

火災時は分団長から出動指示があり、分団区域内の団員のうち参加できる人が対応します。必要な器具を持って現場に出向き、消防隊が来るまで消火対応をします。消防隊が到着したら消防隊の指示に従って引き続き活動します。

Q3.火災現場に出動するとき恐怖心はありませんか?

職業柄、高所や細い足場等でのアクロバティックな作業が多いので、万が一の時に備えて手の位置や支柱の持ち方は工夫する癖があるんです。「もし踏み外したらここを掴もう」とか。根本にあるのは、自分の身の安全を考えながら行動すること。それは仕事だけでなく、消防団も同じです。実際、ハードな火災現場は消防隊の役目になるので僕は経験していないですが、もしもに備えて行動していますね。

▲消防操大会に臨む渡邉さん

Q4.消防団活動の魅力やこれまでで嬉しかったことを教えてください。

入団した直後は、自分が30代だったのもあり、40~60代の様々な世代の人と対等に話せるのがすごく楽しかった。それが魅力なんじゃないかなと思います。

それと、僕はミリタリーマニアでもあるので、本式の敬礼や所作等を知れたのは嬉しいですね。たとえば、僕が号令をかけて、全員の動きが綺麗に揃うところもスカっとして嬉しくなりますね。

Q5.副分団長を勤められているとのことですが、若手の団員とのかかわり方で心がけていることはありますか。

やっぱり声をかけることを意識しています。組織でやってるわけですから、組織の中で積極的に声をかけてなるべくみんなで意思の疎通を図りたい。やっぱり自分も若い時って年上の人たちとなかなか喋りにくいのもあるわけですから。やっぱりそうならないように声をかけてって考え方です。

西新井消防団 元井一壽さん(70歳/入団49年目/石材店)

Q1.団長に就任された年月を教えてください。

令和6年4月1日からなので、今年で2年目になります。

前の団長が素晴らしい方で、統率力があるし団のことをよくご存じで積極的に改革してくださった方でした。その団長の後任ということで、自分で大丈夫なのか不安でしたが、副団長をはじめとする団員の皆さんのおかげでやってこれています。事務局である西新井消防署のご担当の方も、いろいろと気を配っていただいており、恵まれているなと感じています。

Q2.団員とのかかわり方で心がけていることはありますか。

話し合いをする中で、私側が上目線で事を運ばないようにしています。何かを決めるときは、まず副団長へ相談して、そこで解決しなければ各分団の分団長にも意見を聞くということをやっています。

あくまで自分だけで判断せずに、部下の皆さんの意見を積極的に取り入れることを心がけています。

Q3.消防団の活動には、どういった想いで取り組まれていますか。

やっぱり消防団員を50年近くやっていると、日常生活の中に消防団っていうものが当たり前に入ってきているんです。だから特別何か意識しているということはないですね。ただ、当たり前になることの怖さもあるので、そこは忘れないように意識しています。

少し話は逸れてしまいますが、消防団として見たときに、地域からは一目置かれる存在ですよね。大災害が起きた時、消防団員としてどういう身の振り方をしなくちゃいけないのか、ということは考えます。

例えば避難所が開設されたときに「なんで消防団員の人たちは避難所に来てくれないのか」と言われたことがあります。服装が目立つし、見た人は「何かしてくれるかもしれない」と頼りたくなる気持ちはわかります。でも、避難所に行っている間に火災が発生すればすぐに出動できないかもしれない。

火を消せるのは消防隊と消防団しかいないです。避難所で毛布を配ったり炊き出しをしたりというのは誰にでもできますけど、火災はそうはいかない。

でも頼りたくなる人たちの気持ちも理解できる。どちらも大事なのは前提として、何を優先すべきか、それが悩ましく思うことがありますね。

Q4.消防団に興味がある・入団を希望している方へのメッセージ

まずは自分の家を守ってもらいたいです。耐震面でも防火面でも。住宅用火災警報器の設置はもちろんですが、消火器もぜひ各家庭で備えておいてほしいです。

火災が発生して消防隊が到着するのに最低でも10分はかかる。火の手が強くなってどうしようもなくなってからのことが大半なんです。ですから自分で初期消火ができるように、住宅用火災警報器と消火器は備えてもらいたいです。

消火器は1つの家庭に、できれば1フロア2本ずつくらいは欲しいんですよ。1回失敗しても、複数あれば1回目の失敗を活かせますし、心強いじゃないですか。

※申請書の提出や面談、健康診断の受診が必要

- 足立消防団…足立消防署 電話:03-3852-0119

- 千住消防団…千住消防署 電話:03-3882-0119

- 西新井消防団…西新井消防署 電話:03-3853-0119

消防団の活動写真

各消防団から活動写真をご提供いただきました。その一部を紹介します。

足立消防団

千住消防団

西新井消防団

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は