ここから本文です。

公開日:2025年9月8日 更新日:2025年10月25日

千住宿開宿四百年記念特集

※内容は区調べ。諸説ある場合があります。

暮らしがある、人が行き交う、歴史があるから今がある

寛永元(1624)年、幕府は江戸と日光を結ぶ日光街道(道中)の整備を開始。その一環として、寛永2(1625)年に誕生したのが「千住宿(せんじゅじゅく)」です。幕府が、新たに整備した街道沿いに、周辺地域に点在していた集落や宿場機能を集めたことで、千住宿は「大千住(おおせんじゅ)」と呼ばれるほど繁栄していきました。

寛永元(1624)年、幕府は江戸と日光を結ぶ日光街道(道中)の整備を開始。その一環として、寛永2(1625)年に誕生したのが「千住宿(せんじゅじゅく)」です。幕府が、新たに整備した街道沿いに、周辺地域に点在していた集落や宿場機能を集めたことで、千住宿は「大千住(おおせんじゅ)」と呼ばれるほど繁栄していきました。

多くの人が暮らし、行き交い、江戸と郊外を結んだ千住宿の歴史的価値は、400年の時を超えて今日のまちに息づいています。

宿場とは?

江戸時代前期、江戸幕府は江戸と郊外をつなぐ五街道(東海道、中山道、奥州街道、甲州街道、日光街道)の整備を進めました。各街道には、下記の3つの機能を備えた「宿場」が複数置かれ、それぞれが重要な役割を担っていました。千住宿も、その機能を備えた重要な宿場の一つだったのです。

|

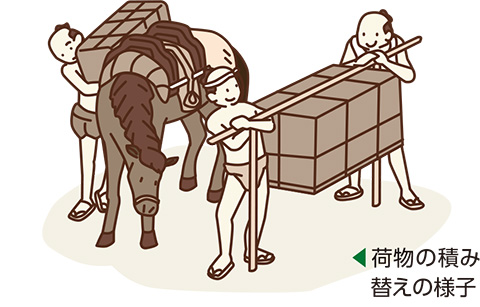

1.人馬(じんば)の継立(つぎたて) 江戸時代、荷物は宿場から宿場へのリレー方式で運ばれました。荷物の積み替えを行い、次の宿場まで運ぶのが宿場の人々の役割です。「人馬の継立」とは、次の宿場まで人や荷物を運ぶための人足や馬を用意することです。 |

|

|

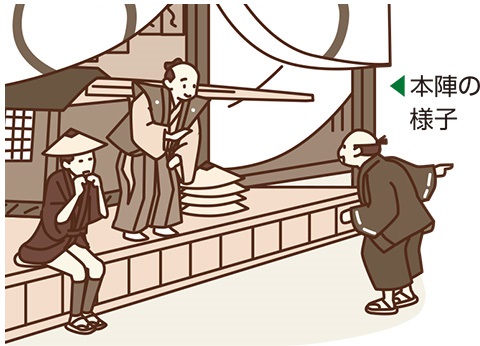

2.宿泊施設の用意 宿を通って江戸に出入りする大名たちは「本陣」に、一般の武士や町人は「旅籠(はたご) 」と呼ばれるまちの宿泊施設に休泊しました。宿場には、こうした宿泊施設を備えておく必要がありました。 |

|

|

3.書状の送達 幕府や大名にとって重要な書状も、荷物と同じく、宿から宿へのリレー方式で運ばれました。また、一般の武士や町人の間で交わされる書状も同じ方式で運ばれ、その運送を担ったのは各宿の飛脚問屋で雇われた飛脚たちでした。 |

|

千住宿のココがトクベツ

ポイントは、江戸四宿(ししゅく)に数えられていたこと、日光街道の初宿(しょしゅく)だったことです。

1.江戸四宿

江戸の外縁には、街道に沿って4つの初宿(日光街道千住宿/東海道品川宿/中山道板橋宿/甲州街道内藤新宿)が置かれ、「江戸四宿」と呼ばれました。普通の宿場がその街道沿いの次の宿場への継立しか行わなかったのと異なり、江戸四宿は四宿間での相互のやりとりが可能だったため、より多くの人が盛んに出入りしました。

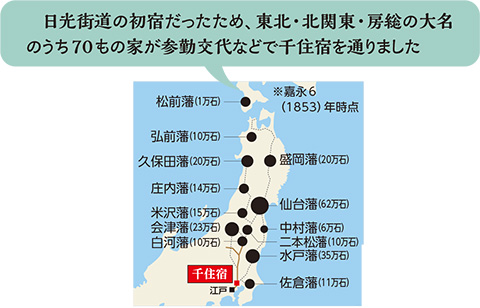

2.日光街道の初宿

千住宿は、日光街道の最初の宿場だったため、荷物の重量を検査する「貫目改所(かんめあらためしょ)」も設置されました。荷物の大きさや重量が規定通りか否かは、輸送する人や馬に直接影響するほか、日光街道では、千住宿の次の貫目改所は宇都宮宿となり、非常に離れていたため、千住宿での検査がより重要な役割を果たしました。

モノもヒトも集う千住宿

ポイントは、宿場でありながら市場機能があり、流通面で栄えたことです。また、江戸の文人(ぶんじん)が多く訪れたほか、二重身分の人々が暮らすまちでもありました。

1.市場機能

隅田川の水運に恵まれて繫栄した千住宿の市場は、江戸郊外の流通拠点となりました。また、享保20(1735)年には「御用市場」として幕府に認定され、江戸の市場機能の一翼を担いました。宿場でありながら市場機能を持っていた千住宿には多くの人々が集い、天保14(1843)年には千住宿の人口は、江戸四宿最大を誇りました。

第2位の品川宿の約1.4 倍!

出典:天保14(1843)年頃の四宿(宿村大概帳)

2.江戸の文人・二重身分の人々

千住宿は、江戸との往来者が多かったほか、江戸から移り住んできた人も多くいました。そうした背景から、江戸の文人が多く訪れ、文芸活動が活発化。文化12(1815)年に開催された「酒合戦」が、当時の千住宿の文化的環境を象徴しています。また千住宿の有力な商人は、大名家臣や代官家臣という武士身分を持っていました。これらの二重に身分を持った人々は、商人でありながら帯刀を許され、取り締まりの役割を担っていたことが、ここ10年ほどの研究で明らかになってきました。

今に遺(のこ)る千住宿の面影

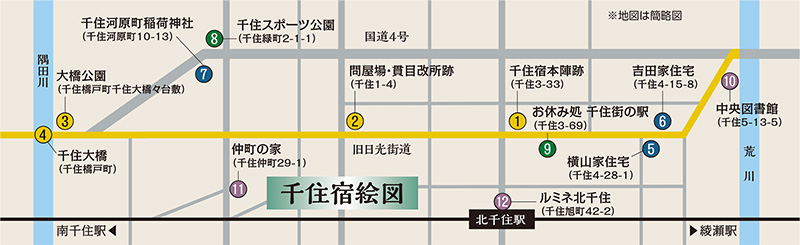

「交通」「流通」「文化」の3つに着目し、今日の千住のまちに遺る宿場町の面影が感じられるスポットから、400年の軌跡を追います。

日光街道の初宿、また、江戸(日本橋)から約9㎞という好立地に位置した千住宿には、目的も立場も異なる様々な人々が大勢集い、行き交いました。

千住宿の重要な役割

多くの大名が利用した 千住宿本陣跡(①千住3-33)

宿場の機能の一つとして重要な本陣の跡が、千住のまちに遺っています。本陣は、宿場にある宿泊施設の中で最も格式が高く、利用者は公家・大名・旗本など身分の高い人々です。

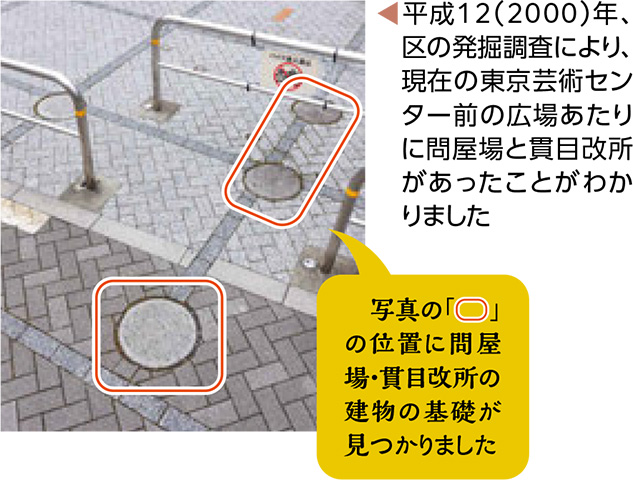

日光街道の初宿ならでは 問屋場(といやば)・貫目改所(かんめあらためしょ)跡(②千住1-4)

元禄8(1695)年に人馬の手配をする機関「問屋場」、寛保3(1743)年に荷物の重量を検査するための機関「貫目改所」が設けられました。

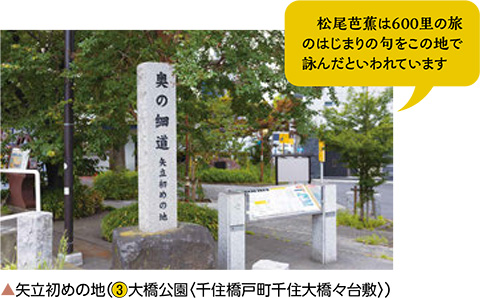

見送りと出迎えの地

江戸と郊外との境界に位置した千住宿は、自然と「見送り・出迎えの地」として定着しました。彼(か)の松尾芭蕉(まつおばしょう)のほか、伊能忠敬(いのうただたか)の測量隊の出発や帰還に際しても、千住宿で見送り・出迎えが行われたのです。

また、日光街道を利用した参勤交代時の大名行列通行の際、江戸に入るための礼儀として隊列を整えていたのも千住宿。この「隊列を整える」という行為は、千住宿が江戸の入り口として機能していたことを示しています。

地形から見る日光街道

江戸と郊外を結ぶ日光街道の重要度は、現在の地形からも読み取ることができます。幕府は、日光街道の水はけをよくするため、周囲よりも高くなるように山なりに土を盛って整備しました。大雨や洪水の際にも日光街道の交通を途絶えさせないためです。

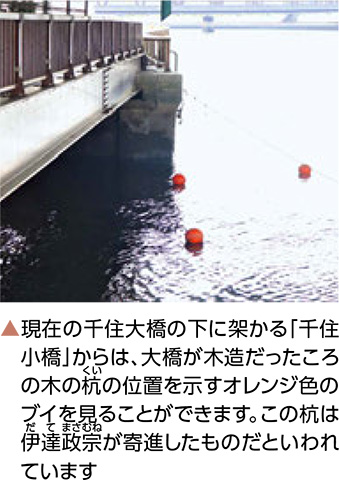

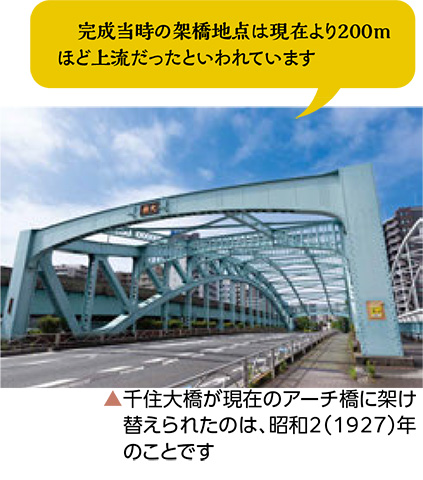

隅田川最初の橋梁(きょうりょう) 千住大橋(④千住橋戸町)

文禄3(1594)年、後の江戸幕府初代将軍・徳川家康(とくがわいえやす)の命により隅田川最初の橋梁「千住大橋」が完成。橋の傍(そば)には徳川将軍家の人々が船で千住を訪れた際に上陸するための御上(おあ)がり場が作られました。また、隅田川最初の橋梁であることから「日光街道の名所」として千住宿を代表する観光名所となり、江戸の庶民が観光に訪れました。

隅田川の水運に恵まれた千住宿には、様々な場所から様々なものが集まりました。市場機能をはじめ、問屋街としても繁栄していったのです。

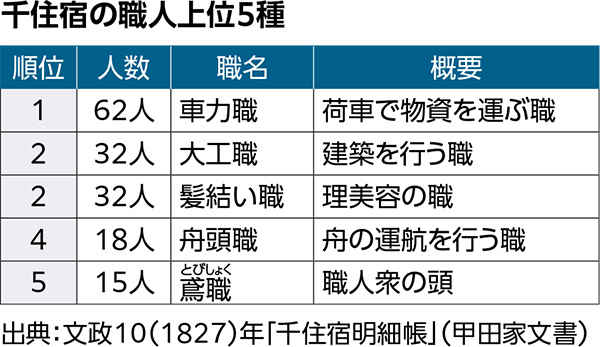

職業から見る千住宿

当時の千住宿にいた職人上位5種から、当時の千住宿の様子を読み取ることができます。1位と4位はいずれも流通を担った人々。千住宿が、流通のまちだったことを物語っています。

- 「車力職」...千住橋戸町に取り締まり役が置かれ、宿内の諸問屋などに取引物資を運搬しました

- 「髪結い職」...一般の宿泊客のほか、江戸に入る前に大名たちが身だしなみを整えました

- 「舟頭職」...隅田川から荷物を運び入れたほか、舟で人々を江戸や郊外に運びました

今に遺る建造物

千住のまちに遺る2軒の建造物が、当時の問屋街の名残を今に伝えています。

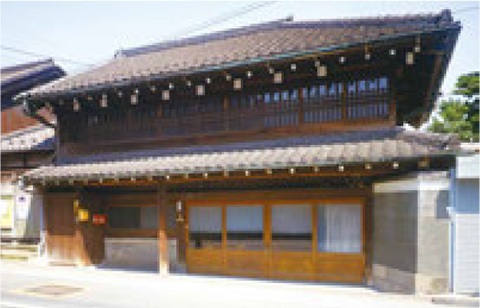

地すき紙問屋 横山家住宅 (⑤千住4-28-1)

横山家は、再生紙を取り扱う問屋で、建物は江戸時代後期に建てられました。間口が約23m、奥行きが約102mと、奥に長く、戸口が街道から一段低いのが特徴です。店がお客様よりも下側にあるこのつくりは、お客様をお迎えする当時の問屋の心がけが現れたものだといわれています。

絵馬屋 吉田家住宅 (⑥千住4-15-8)

吉田家は、江戸時代から代々絵馬を製作している絵馬屋です。小絵馬の図柄は「千住絵馬」として有名です。千住絵馬は、木に胡粉(ごふん:日本画に用いられる顔料)を塗り、手の込んだ鮮やかな色の絵の具で家伝の図柄を描きます。

まち並みから見る問屋街

|

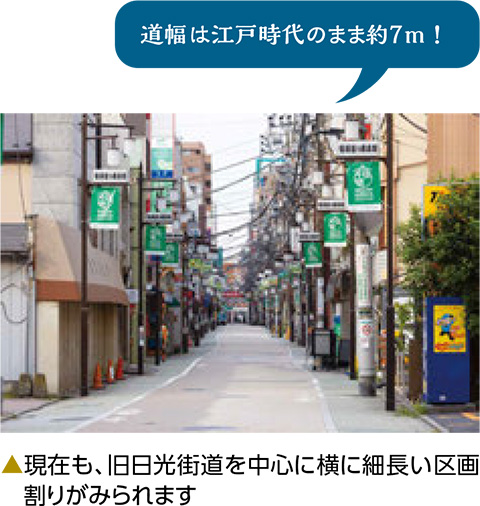

千住宿の問屋街では、街道沿いに多くの建物を集めるために、間口は狭く奥行きが長い区画割りが行われました。その間口の広さに合わせて、幕府や大名の書状や荷物を次の宿場まで運ぶ「伝馬役」を負担しました。細長いつくりであることから「鰻(うなぎ)の寝床」と呼ばれるこの区画割りは、現在も大きく変化していません。また、道幅も江戸時代からほとんど変わっていません。 |

|

千住のやっちゃ場

|

千住河原町はかつて「やっちゃ場」と呼ばれる青果問屋街でした。享保20(1735)年、「御用市場」として幕府に認定され、神田・駒込と並ぶ江戸の三大青物市場の一つに数えられました。隅田川の水運を利用して多くの農産物を集め、転売し、それを都心の市場の朝市に間に合うように運ぶため、やっちゃ場は午前3時に市が開いたといいます。 |

千住宿は、交通・流通面で大きな存在だったことに加え、「旦那衆」と呼ばれる商家の主人たちの経済的支援を背景に、文芸活動の舞台としても歴史的に重要な場所となっていきました。

描かれた千住宿(千住大橋)

「日光街道の名所」として知られた千住大橋は、名所記の挿絵、絵図、浮世絵の題材など様々に取り上げられました。

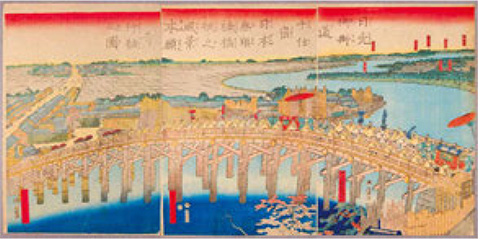

日光御街道千住宿日本無類楠橋杭之風景本願寺行粧之図(にっこうごかいどうせんじゅじゅくにっぽんむるいくすのきはしぐいのふうけいほんがんじぎょうしょうのず)

大胆な構図で知られる3枚続きの浮世絵です。橋を渡っている行列は、皇族の一行です。画面左側に千住橋戸町、遠方には千住河原町が描かれています。

慶応元(1865)年 橋本貞秀(はしもとさだひで)作

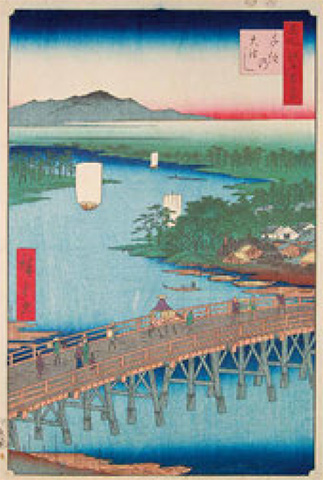

名所江戸百景 千住の大はし

著名な千住大橋の浮世絵です。橋桁(はしげた)など、橋の構造がくわしく描かれているのが特徴です。橋の左側が現在の荒川区側、右側が足立区側で千住橋戸町が描かれています。

安政3(1856)年 歌川広重(うたがわひろしげ)作

千住の酒合戦と文人(ぶんじん)

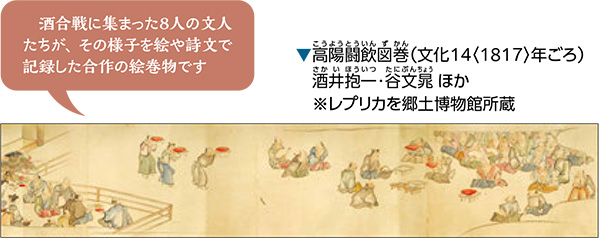

文化12(1815)年、千住の飛脚問屋の主人・中屋六右衛門(なかやろくえもん)の還暦を祝うために、江戸と近郊から酒豪や文人を招いた「千住の酒合戦」が開催されました。各々(おのおの)が酒量を競ったほか、集まった文人に作品を制作してもらうなど、文化的な催しでもあった酒合戦は、江戸内外で話題となり、酒合戦をきっかけに足立の人々と文人たちとの交流がさらに深まりました。

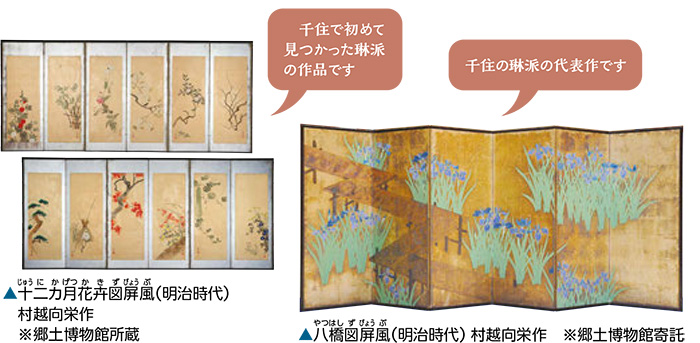

千住の琳派(りんぱ)

海外からも注目度の高い日本美術の流派の一つ「琳派」。金箔(きんぱく)や銀箔を使った豪華な絵画や工芸品で有名な琳派が、江戸時代後期、千住宿でも花開きました。酒合戦にも招かれた江戸琳派の祖・酒井抱一や、琳派の作風を受け継ぐ村越向栄(むらこしこうえい)の作品などが、千住の地から見つかっています。

開宿400年にちなんだ企画の数々

|

たくさんの企画を紹介中! |

千住を楽しむ注目企画

イベント

撮影:加藤健(かとうけん)「千住だじゃれ音楽祭“千住の1010人”」(平成26〈2014〉年)の様子  |

【終了しました】 音楽とだじゃれを掛け合わせた「だじゃれ音楽」を1,010人で演奏します。海外アーティストも参加する、ちょっと不思議なアートイベントです。音楽の自由なおもしろさを、あなたも体感しに来てください。

|

冊子

|

秋は千住がオモシロイ。 千住地域で開催される秋のイベントを中心に紹介したリーフレットです。千住宿開宿400年に関連した企画や、千住の秋の風物詩であ

|

|

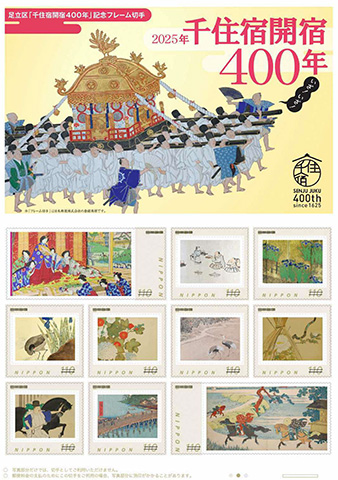

日本郵便(株)企画

|

「千住宿開宿400年」記念フレーム切手を発売 日本郵便(株)から、千住宿開宿400年を記念したオリジナル フレーム切手が発売されます!

|

千住が舞台の宝探し企画

イベント

千住宿開宿400年にちなんだ「リアル宝探しクエスト」です。特設ホームページで参加登録を行い、千住のまちを歩いてクエストに挑戦! クエストクリアでポイントを集めて、豪華賞品をゲットしましょう!

|

【9月12日~ 12月12日開催】巡って探せ!千住宿の秘宝 千住秘宝奇譚(きたん) 主人公のあなたは、北千住駅で友人を待っている間、貼り出されている日本画の展覧会ポスターがふと目に留まる。『なんて美しいんだろう…』そう思った瞬間、突然ポスターから文字が浮かび上がった! 当時の宿場町の面影が今なお遺る千住を舞台に、宝探しが始まる。果たして、千住の粋と美の歴史をたどり、隠された宝を見つけ出すことができるのか…? |

10月以降もイロイロあります!

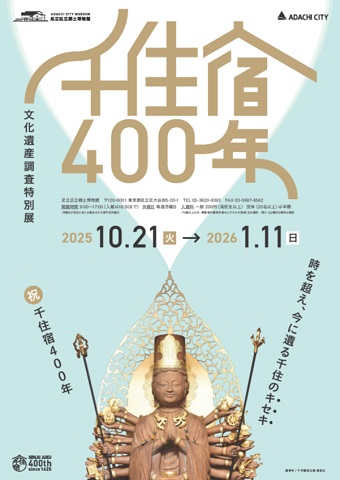

郷土博物館特別展示「千住宿400年」

[令和7年10月21日~令和8年1月11日開催予定]

千住宿開宿400年を祝う特別展を開催予定! 「祭礼」「象徴」など5つのテーマで展示内容をただいま絶賛検討中。郷土博物館渾身(こんしん)の企画展です。お楽しみに!

あだち広報10月10日号「千住宿400年 文化遺産調査特別展」

特別展示関連事業 郷土博物館「千住まちなか展示」

能楽図屏 風二曲一双(のうがくず びょうぶにきょくいっそう)

[明治時代]河鍋暁斎(かわなべきょうさい)作

場所や開催日時など、くわしくは、郷土博物館のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ先... 足立区 郷土博物館(大谷田5-20-1) 電話:03-3620-9393

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は