ここから本文です。

公開日:2024年10月8日 更新日:2024年10月8日

知っていますか?荒川放水路のこと「荒川放水路通水100周年」

足立区を流れている荒川放水路は、大正13年に通水して今年で100周年を迎えました。しかし、普段何気なく目にしている、この放水路のことをくわしく知らない方も多いのではないでしょうか。通水100周年を記念して、荒川放水路について紹介します。※記事の内容には諸説ある場合があります。

ナビゲーターとして報道広報課のあきやまがご案内します!

|

荒川放水路ってどんな川? |

|

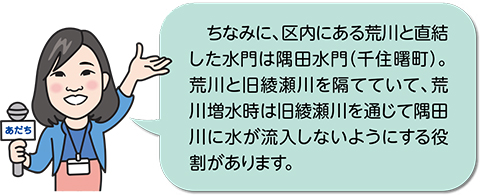

埼玉県・長野県・山梨県にまたがる甲武信ヶ岳を源流とする荒川のうち、岩淵水門(東京都北区)から隅田川と分岐して、足立区・墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区を流れる部分が「荒川放水路」。全長約22km、川幅(堤防から対岸の堤防までの間)約500mの、治水対策のために造られた人工水路です。この放水路の堤防は通水してから100年間、一度も決壊したことがありません。 |

北区志茂五丁目地先付近

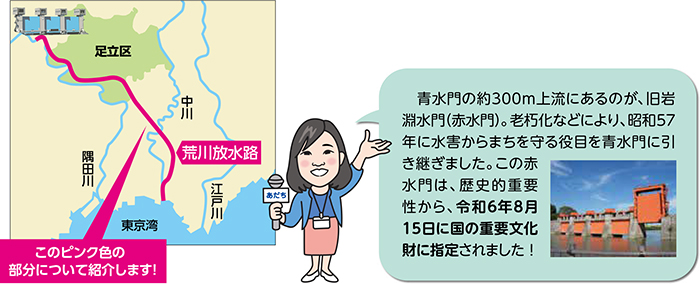

荒川放水路のスタート地点は「岩淵水門」

この岩淵水門(青水門)から放水路の旅は始まります ! 荒川が増水した際、水門を閉鎖して隅田川への水の流入を遮断することで隅田川の氾濫を防ぐ、とても重要な役割を担っています。完成後、令和元年の台風第19号などで5回閉鎖したことがあります。

〈第一章〉なぜ、荒川放水路が造られたのか(~明治43年)

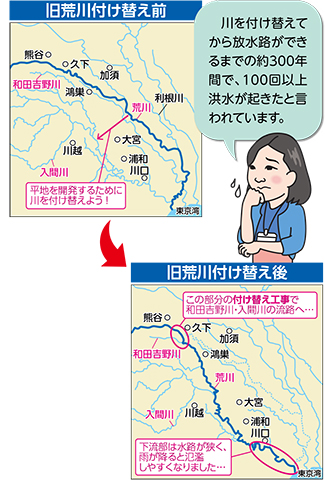

荒川放水路がなかったころは、荒川は現在の隅田川を流れていました(以下、「旧荒川」)。実は、旧荒川は「荒ぶる川」と呼ばれるほど洪水が多い川だったのです。

◆ なぜ洪水が多かった?

江戸時代、徳川家康から3代目・家光の時代にかけて、埼玉・東京東部の平地を開発するために、旧荒川の流れを和田吉野川・入間川の流路に付け替え、現在の隅田川を下流部とする荒川ができました。しかし、下流部の水路が狭く、たびたび洪水が襲うようになり、この状況は荒川放水路ができるまで続いたのでした。

◆ 当時の住民の洪水対策

氾濫が起きやすい地域の住民は、度重なる洪水に備えて独自の対策を講じていました。

- 水塚(みづか) :食料などの備蓄庫や避難所として利用するため、盛り土と石垣の上に蔵を築くこと

- 上げ舟(あげふね) :洪水時の移動手段とするための小舟を、家の軒下に吊るすこと

現存する水塚(東京都北区)/上げ舟(令和6年6月まで田ケ谷家〈扇一丁目〉に保管されていた現物)

明治43年8月、数日間降り続いた大雨により河川が増水し、大量の泥水が東京を襲いました。この洪水の被害は、浸水家屋27万戸、被災者150万人(死者369人)、被害総額約1億2,000万円(当時の国民総所得の1.7%)となりました。これがきっかけで、明治政府は旧荒川の抜本的な治水対策として、荒川放水路の開削を決断しました。

◆ 水は2週間も引かないまま

旧荒川の下流域では水が2週間引かず、その年は米の収穫ができなかった農家もあったといいます。当然、翌年に植えるための種もみ(種にするための米)も採とれず、農家は種もみを手に入れるのに苦労したそうです。その苦労人の一人で、当時江北村に住んでいた矢萩三保三さんは、自作の本『江北村の今と昔を語る 全巻』に、「父の村長仲間である伊興村の村長昼間喜三郎さんから種もみをゆずってもらったもので、(中略)助けられたことを感謝している」と記しています。

〈第二章〉荒川放水路、計画から通水までの道のり(明治44年~大正13年)

◆「旧荒川の改修」ではなく「新たな放水路の開削」

当初、「旧荒川を改修するか」「新たに放水路を開削するか」の2つの選択肢がありましたが、下記の3つの理由で新たな放水路の開削が決まりました。

- 旧荒川沿いは市街地化が進んでおり、川幅の拡幅が困難

- 旧荒川は著しく蛇行していて、流路を直線化するだけでも放水路開削に匹敵する費用と労力を要する

- 旧荒川の改修だけでは大きな船が通れないなど、水運が向上せず十分な経済効果が得られない

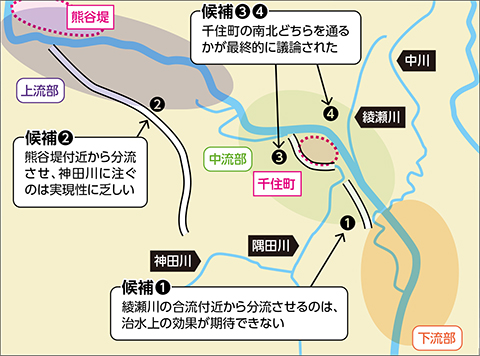

◆ 放水路ルートの決定

候補は4つありましたが、日光街道の宿場町として発展した歴史ある千住町を首都と切り離さないようにするために、【候補4】に決まりました。

- 【候補1】綾瀬川の合流付近から分流

- 【候補2】上流部である熊谷堤付近から分流させ、神田川に注ぐ

- 【候補3】千住町の南側を迂回させる

- 【候補4】千住町の北側を迂回させる ⇒これに決定

◆ 住民の反応

ルートの候補が提示されたとき、千住町を通る【候補3】、【候補4】になることを恐れた住民は開削に反対。当時の千住町長は住民を代表して、明治44年に陳情書を東京府庁と内務省に持参しましたが、願いは叶うことなく放水路のルートが【候補4】に決まりました。

【陳情書「荒川改修工事ニ付陳情」の主な内容】

■陸運の不便

「千住の町は陸羽街道、水戸街道、陸前浜街道が交わり、北奥羽をひかえ、(中略)東京へ入る交通の要路です。(中略)道路面より、7,8尺(現在で約2m)も高い堤防を作りそこに橋をかけるとのこと、急な坂道を上り下りして荷馬車で野菜出荷や肥えとりをする上に、1本の橋に集まらねばならぬという交通の不便は、憂慮にたえません。」

■商業上の理由

「橋戸、河原は千住町の主要部です。橋戸は東京市に川でつながる商店や工場があり、河原は東京市に野菜や果物を供給する古い歴史の大市場です。それが今回の計画では全部放水路の敷地にあたるため立ち退かなくてはならなくなり、物資流通の場所が移動することは商業の上でも市民の生活の上でも案じられます。」

工事は明治44年から開始され、大正13年に通水。その後も各地の整備などが続き、最終的に昭和5年の竣工まで、約20年にわたって工事が行われました。

|

名称 |

数量 |

|---|---|

|

総工事費用 |

31,44万6,000円 ※現在の価値に換算すると、約2,300億円(土地買収、家屋移転などの費用を除く) |

|

作業員 |

約300万人 |

|

全長 |

約22km |

|

掘削土量 |

2,180万立方メートル ※東京ドーム約18杯分 |

|

土地買収 |

1,098町歩(約11平方キロメートル) |

|

移転世帯数 |

約1,300世帯 |

開削工事の先導者・青山 士(あおやま あきら)

開削工事の先導者・青山 士(あおやま あきら)

荒川放水路を造るのに大きく貢献した技術者の一人が、青山士氏です。青山氏は東京帝国大学(現東京大学)工学部を卒業後、「20世紀最大の土木工事」と名高いパナマ運河建設に携わるため渡米。日本人でただ1人、この工事に参加しました。8年間パナマ運河建設で経験を積んで帰国し、その知識を活かして放水路開削工事の指揮を執りました。

開削工事で青山氏が特に活躍したのは旧岩淵水門の建設です。水門建設予定地の地盤が弱いことを知った青山氏は、6本の堰柱の下には厚さ約2メートルのコンクリート床板と、長さ約16~18メートルのコンクリート井筒基礎を2本ずつ計12本設置して、水門の基礎を強固なものにしました。当時、「そこまで頑丈にする必要があるのか」という反対もあったものの、結果的に大正12年に発生した関東大震災では何ら被害を受けることなく、無事に完成に至ったのでした。

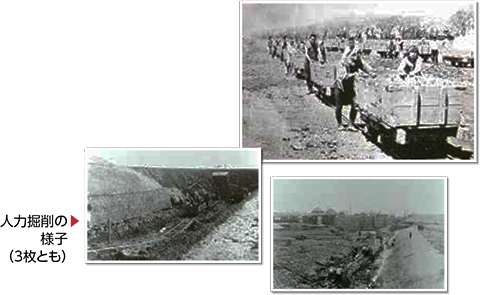

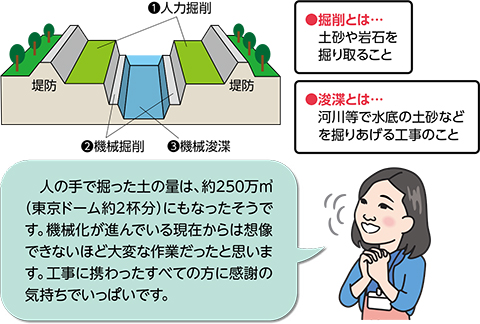

◆ 人の手で掘られた放水路

開削工事は、人力掘削、機械掘削、機械浚渫の順番で進められました。機械がまだなかった着工初期のほか、高水敷(河川敷)以上の掘削や機械掘削に適さない場所は、基本的に人力で掘削されました。

◆ 犠牲者22人、負傷者約1,000人の壮絶な工事

放水路の完成までに高潮や落雷などにより作業員22人の命が失われ、約1,000人が負傷しました。青山氏は大正13年に放水路が通水した際、犠牲になった仲間を弔うために記念碑を造り、銘板には次の言葉を刻みました。

「此ノ工事ノ完成ニアタリ多大ナル犠牲ト労役トヲ払ヒタル我等ノ仲間ヲ記憶センガ為ニ(この工事を完成させるために、大きな犠牲と苦労をした私たちの仲間を記憶するために)」

荒川放水路完成記念碑と銘板(荒川知水資料館amoa〈北区志茂5-41-1〉に設置)

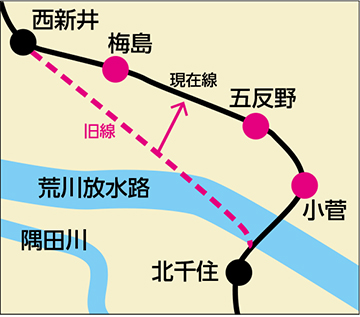

◆ 東武線の路線変更

橋(線路)を放水路に対して垂直に架けるため、現在の東武スカイツリーラインも大幅に走行ルートを変更しました。

これにより、小菅駅、五反野駅、梅島駅が、放水路通水と同じ大正13年に新たに開業し、同駅も令和6年で100周年を迎えました。

旧線があった場所は道路になり、現在は「亀田トレイン通り」「梅田通り」と名付けられて地域の方々に親しまれています。

新たな放水路の開削にあたって、約1,300世帯もの住民が居住地の移転を余儀なくされ、ほかにも、商店や神社・仏閣などもその対象になりました。下記で、開削当時の足立区でのエピソードを紹介します。

◆ 国登録有形文化財「冨澤家(とみざわけ) 住宅主屋」

立ち退きのため、小谷野村(現葛飾区堀切付近)から移築された建物で、令和6年3月6日付で国登録有形文化財に登録された。 ※個人宅のため敷地内は非公開

◆ 土地への愛が込められた「感旧碑(かんきゅうひ) 」

先祖代々受け継がれてきた土地を用地買収によって離れることになった鈴木與吉さんが、大正5年に元宿神社(千住元町33-4)に建てた碑。土地を去ることになった経緯と、「故地」に対する「愛慕の情」が刻まれています。

◆ 学区域の変更と小学校の開校

●千住町

かつては現在の区役所辺りまで千住町の範囲でしたが、開削後は南北に分かれました。分断された北側の土地も従来は千寿第三尋常小学校の学区域でしたが、開削により通学が困難に。そのため、大正14年、新たに千寿第五尋常小学校が開校しました。放水路の北側で名前に「千寿」が入っていたのはこの学校だけです。

●綾瀬村

弘道小学校は放水路の北に位置しているものの、放水路の南側から通わなければならない児童がいました。通学には約3km迂回するか、放水路を舟で渡るかの2択だったため、大正15年から昭和10年の間、南側に弘道小学校の分校が、現在の総合ボランティアセンター(日ノ出町27-3-102)付近に設置されました。

〈第三章〉通水から現在。そして未来を見据えて(大正13年~)

大正13年10月12日、岩淵水門完成により上流から下流までがつながったことで、通水が行われました。その後、各地の浚渫作業と水門工事が続けられ、昭和5年に全ての工事が完了しました。

旧岩淵水門での通水式の様子。水門の看板には、「祝新荒川通水」と書かれている

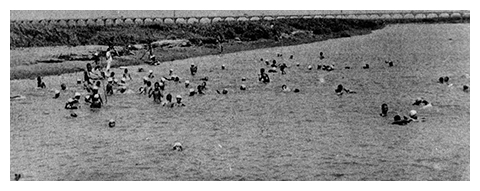

◆ 水練場・天然プール

昭和初期ごろの放水路はまだ水が澄んでいて、子どもたちは放水路で水遊びを楽しんでいました。学校にプールがなかった時代なので、水泳の授業も行われていたそうです。

放水路で遊ぶ子どもたち(昭和7年ごろ)

◆ 新しい橋と渡し舟

通水に先立ち、大正11年~13年にかけて、西新井橋や江北橋、堀切橋などの木造橋と、鉄筋コンクリート造の千住新橋が開通しました。橋が近くにない地域では、「鹿浜の渡し」「太田の渡し(本木)」などの渡し舟が運行され、対岸との交通に活躍しました。

大正11年に完成した木造の西新井橋

◆ 桜の名所「荒川堤」

かつて五色桜の名所として親しまれた「荒川堤」。放水路の開削の際、荒川堤の桜の木のうち633本が伐採、89本が移植されました。これを契機として荒川堤は衰退の一途をたどり、第二次世界大を経てついに昭和22年に消滅してしまいます。しかし昭和56年、桜並木の復活をめざし、戦前に桜を贈ったアメリカ・ポトマック公園から桜の枝を採取し、30品種以上3,000本の「桜の里帰り」を実現させたのです。さらに、平成21年~27年度の「ふるさと桜オーナー制度」により、現在は「あだち五色桜の散歩みち」として、約4.4km(西新井橋~鹿浜橋)の桜づつみが荒川を彩っています。

荒川堤の桜並木(大正時代)

Q.1 荒川放水路の役割や、効果が発揮された事例はありますか?

河川の目的として、「治水」「利水」「環境」の3つが河川法で定められていますが、その中でも「治水」はまさに荒川放水路建設の一番の根幹となるものです。

これまでに治水面で放水路の効果が発揮された直近の事例として、令和元年の台風第19号があります。隅田川氾濫を危惧して12年ぶりに岩淵水門を閉めるほどの台風でしたが、氾濫には至りませんでした。

そのときの荒川の水位(A.P.※+7.17m)と隅田川の堤防の高さ(6.9m)を比較すると、岩淵水門を閉めなかった場合、水が27cm、隅田川の堤防を超え、都心部で大規模な氾濫が発生していた可能性があることがわかっています。したがって、隅田川で受け止めきれない量の水を荒川放水路でも受け入れることが、今後も起こる水害からまちを守るうえで放水路の重要な役割と言えます。

※A.P.…荒川水系における水準を表す言葉で、Arakawa Peilの略

Q.2 水害への課題と対策を教えてください。

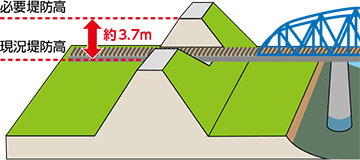

1.京成本線荒川橋梁架替事業

一つは令和5年2月から着工している「京成本線荒川橋梁架替事業」です。戦前からの地下水のくみ上げによる地盤沈下が進行し、足立区と葛飾区の間にかかる京成本線の橋梁部分は放水路区間にある堤防の中で最も低くなっています(高低差約3.7m)。これを解決するため、京成本線を運行したまま、その上流側にかさ上げした橋梁を新たに設置。最終的には線路をそちらに付け替える工事を、令和19年の完成をめざして進めています。

2.荒川第二・三調節池整備事業

現在、埼玉県さいたま市から戸田市にかけて「荒川第一調節池」が整備されています。

令和元年の台風第19号のときはそこに約3,500万立方メートル(洪水調節容量は約3,900万立方メートル)の水を貯留し、下流の洪水氾濫の防止に大きく貢献しました。

今後も起こり得る大規模水害に備えて、平成30年度から、令和12年度の完成をめざして「荒川第二・三調節池」の整備を進めています。第二・三調節池では合計約5,100万立方メートルの水を貯めることができ、第一~第三調節池全体で約9,000万立方メートル(全長約11km、約1,340ha)にもなります。もし、令和元年の台風第19号のときに第二・三調節池が完成していたら、岩淵地点で最高水位を30~40cm下げていたと推測されます。30~40cmだとインパクトがないように聞こえるかもしれませんが、川幅約500m、河口から約40kmの距離を考えると相当の水量を抑えることができると言えます。

3.流域治水の促進

荒川流域のあらゆる関係者(河川管理者や自治体、企業、住民など)が一丸となって水害対策に取り組むことを「流域治水」といいます。住民の皆さんでもできるのは、増水時に荒川に流れ込む水量を減らすことです。例えば、ご家庭で一時的に雨水を溜めるとか、下水道の負担を減らすため、洪水時に水を流さないとか。ほかにも、氾濫の恐れがあるときには適切なタイミングで避難して被害を最小限に抑えることも流域治水の一環です。強靱で持続可能な地域づくりのため、皆さんも流域治水にご協力をお願いします。

Q.3 地震発生時の荒川放水路の役割は何ですか?

大規模地震が起きたとき、外部から救援物資等を受け入れる役割を担っています。

地震による被災状況によっては道路寸断や交通渋滞等で緊急輸送道路(災害直後の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線)が通行できない事態が想定されます。そうなったときに荒川を人や物資の輸送路として活用できるようになっています。

荒川を輸送路として使用することになった場合に備えて、川沿いに「緊急用船着場」を整備しています。足立区内には現在、新田、足立、千住の3か所に加えて、新たに扇に整備を予定しています。

また、河川敷に道路が走っているのを見たことがある方も多いと思いますが、実は「緊急用河川敷道路」と言う災害用の道路です。災害発生時には、船から降ろした物資等を緊急車両で速やかに必要な場所へ輸送できるように整備しています。

Q.4 これからも荒川放水路を守るために住民にお願いしたいことはありますか?

旧荒川流域の人々が度重なる洪水と闘ってきた歴史があり、また、放水路開削時には住民の立ち退きや工事に携わった大勢の方々の尽力によって荒川放水路は造られ、今、洪水から守られる安全なまちが実現しています。この通水100周年という節目は、そういった方々に感謝する良い機会なのかなと思います。そのうえで、これからも放水路を維持していくには、引き続き放水路のことを皆さんに大切に思っていただくことが重要です。

国が何らかの治水事業を進めるとき、皆さんの洪水対策への関心が低くなってしまうと、事業や管理への理解が得られず、これらを進めるのが難しくなってしまいます。そのため、日ごろから荒川放水路に触れ、「流域治水」について考えるなど、引き続き高い関心を持っていただくことが、これからも荒川放水路が機能を発揮し続けることに繋がります。

【コラム】

|

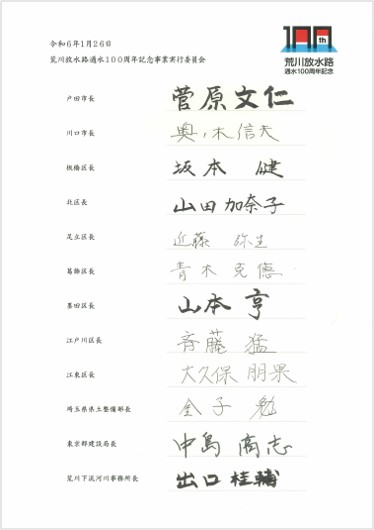

荒川放水路通水100周年を記念して、沿川2市7区の首長、東京都建設局長、埼玉県県土整備部長、及び荒川下流河川事務所長で構成される実行委員会において、災害に強いまちづくりや水辺の自然環境づくり等の推進をめざして、「荒川放水路通水100周年行動宣言」を行っています。この実行委員会のメンバーには、足立区 近藤区長も参加しています。 ≪要約・抜粋≫ (全 体)

|

|

上空から荒川放水路を見てみよう!

足立区の都市建設部などの職員11人で構成されたチーム「足立区ドローンパイロットチームA.F.S.」の協力のもと、ドローンを使って撮影しました。広報紙では表紙とB・C面の2枚のみ使用しましたが、ここではそのほかの写真を紹介します!

右岸新田緑地上空

左岸わんど広場上空

左岸江北橋緑地上空

左岸鹿浜橋緑地上空

日ノ出町緑地上空

左岸西新井橋緑地上空

制作協力:荒川下流河川事務所/出典:『荒川放水路変遷誌(荒川下流河川事務所)』『新版 荒川放水路物語(絹田幸恵・有限会社 新草出版)』

お問い合わせ

このページに知りたい情報がない場合は